2019年05月24日

VFC M4 ES スティンガー #26 カスタムし直し!

いやはや、このVFC M4 ES スティンガーのカスタム記事も久々ですね。

所持している鉄砲の記事にはナンバーを振っていて、前回がいつだっけな~と遡るとなんと更新は1年以上前!

そしてこの電動ガン、もう5年も使っているんですね・・・。

よくよく考えるとフレーム・アウターバレル・セクターギヤ・スパーギヤ・タペットスプリング以外は全部残っていないという(笑)

最初はこのような姿でした。今見ても外観はカッコイイですね!ハイダーが激重でした

このVFC M4 ES stingerも2年前くらいに商品名が変わり、「VR16 STINGER SB 2」となりました。

現行のStingerはPEQバッテリーをインサートできるQRSストックが標準装備となった為、レールに外付けするPEQ-15タイプのバッテリーボックスは付属しなくなりました。

また、ハイダーも変更になりました。

余談ですが、私個人のYouTubeチャンネルの登録もお願い致します!リンクタップしてチャンネル登録ボタンタップするだけです。

↓↓↓↓

大門団長チャンネル

私は実はレベルアップサバゲーチャンネルへのログイン権限はないので、家で1人でカスタムしたりする配信が出来ません。

個人チャンネルなら気軽にちょっとしたカスタム生配信なども出来るようになりますので是非とも登録をお願い致します。

Youtubeはチャンネル登録者1000人以上いないと生配信できない仕様になっているのでご協力をお願い致します。

1000人以上になったらブログでやっているようなカスタムも生配信したいと思いますのでぜひ!!

さて、前回カスタムしてから1年半以上使い続けてきまして、スイッチの具合が悪くなってきたのでオーバーホールがてら色々弄っていきたいと思います。

恐らく50000発位撃ったかと思います。

早速分解!

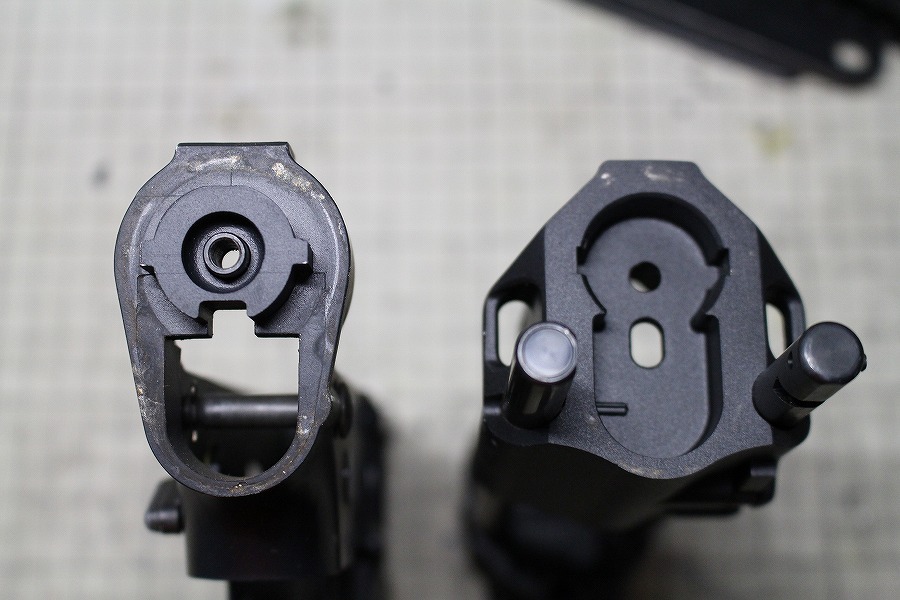

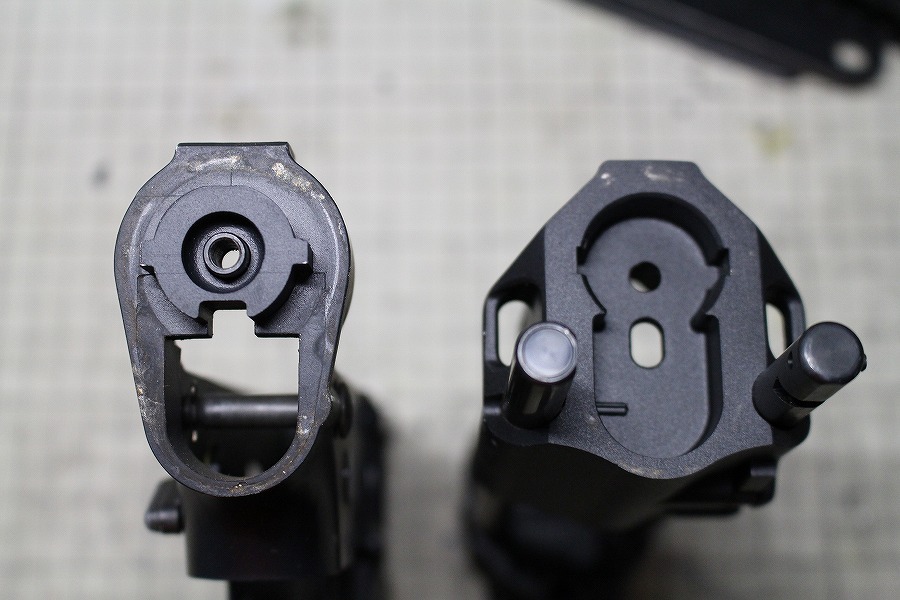

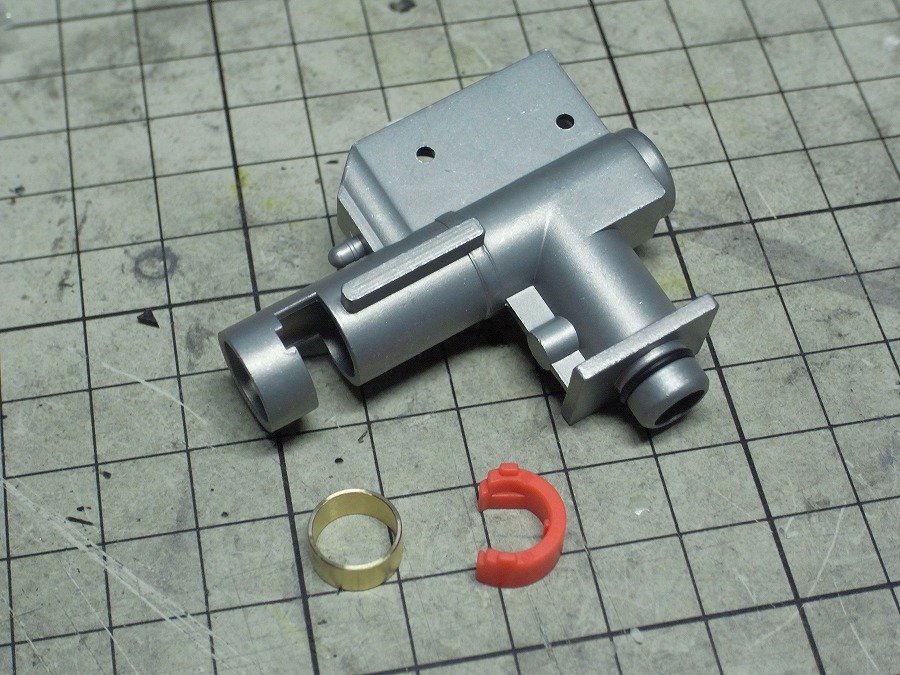

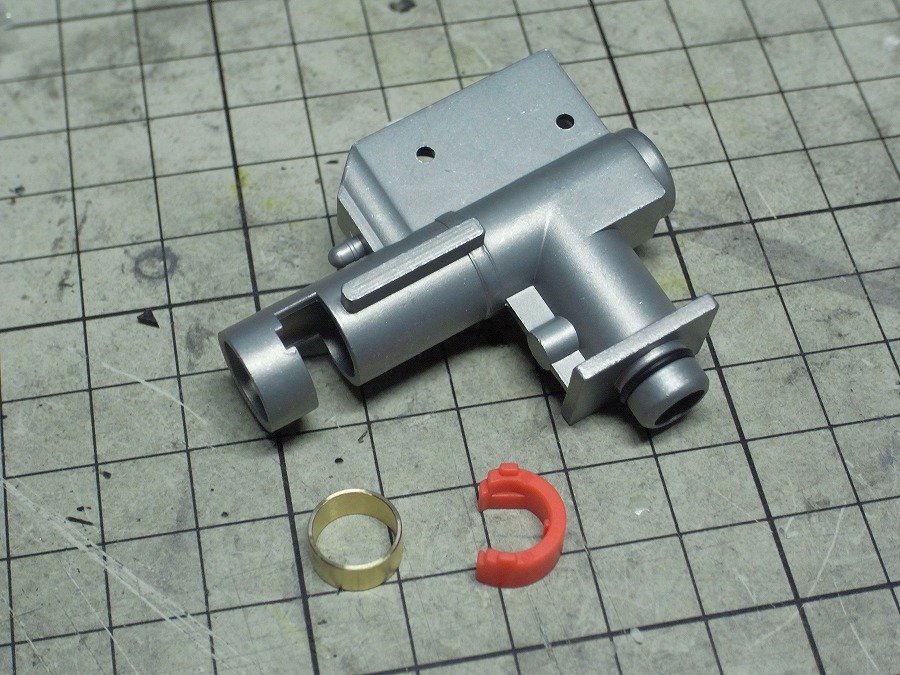

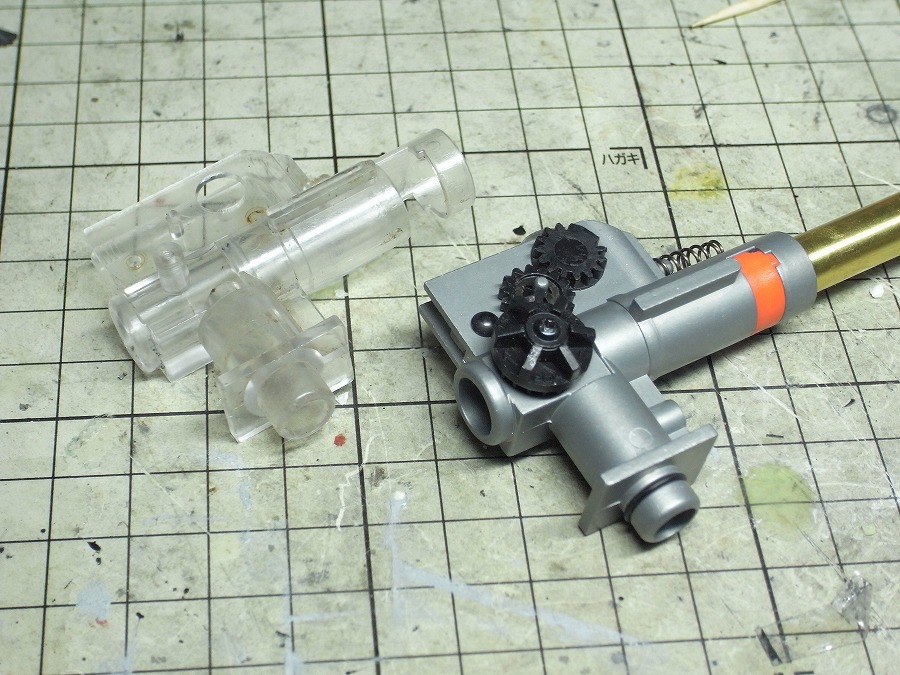

ACE1ARMSのチャンバーを使っていましたがなんとなく新しいものに変えたいと思います。理由はなんとなくです(笑)

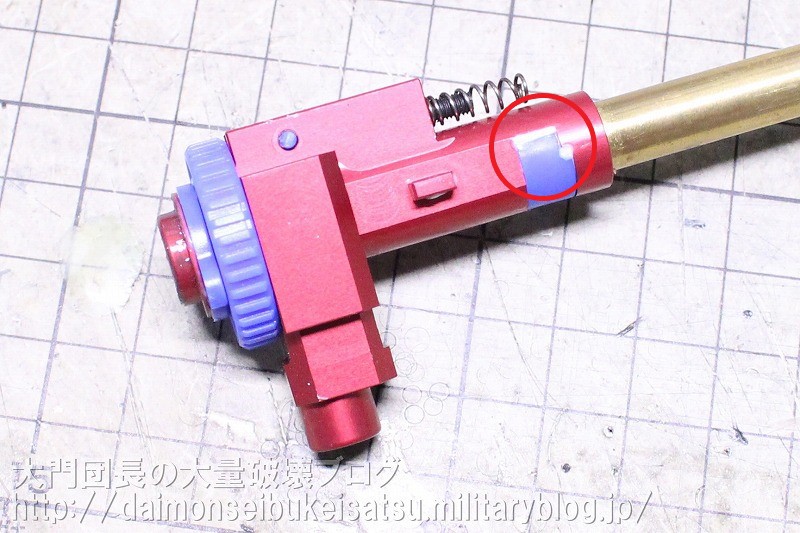

ということで扱い慣れたライラクスのワイドユースメタルチャンバーを入れます。最近のはダイアルが紫色になっているのですね。

発売当初は黒でした。

組んだところ、ほんの少しだけガタがあったので羽の部分にセロハンテープを2枚貼って調整。セロハンテープは剥がれると困るので流し込み系の瞬間接着剤でガッチリ固定!

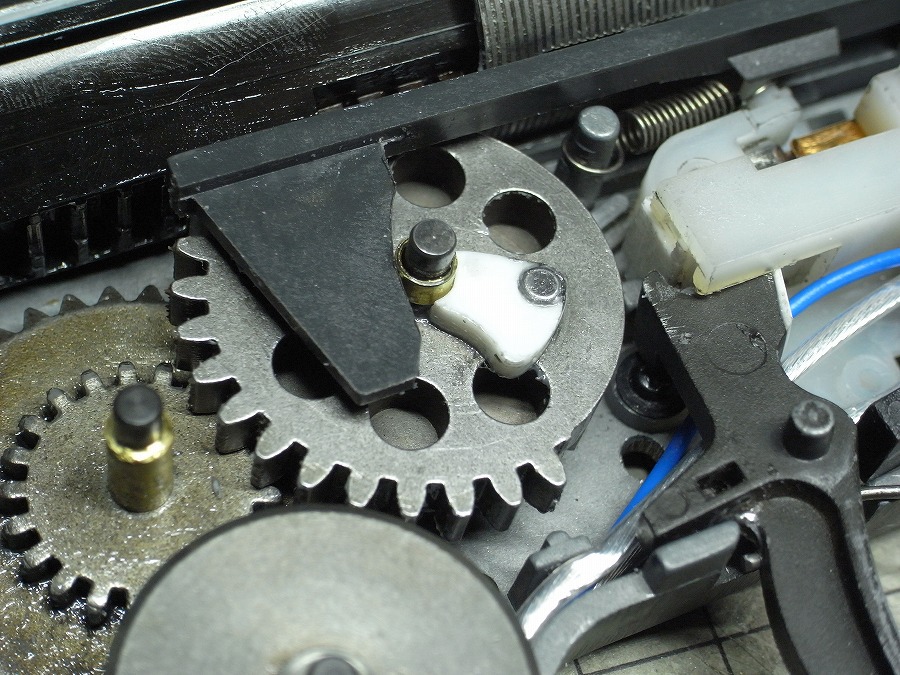

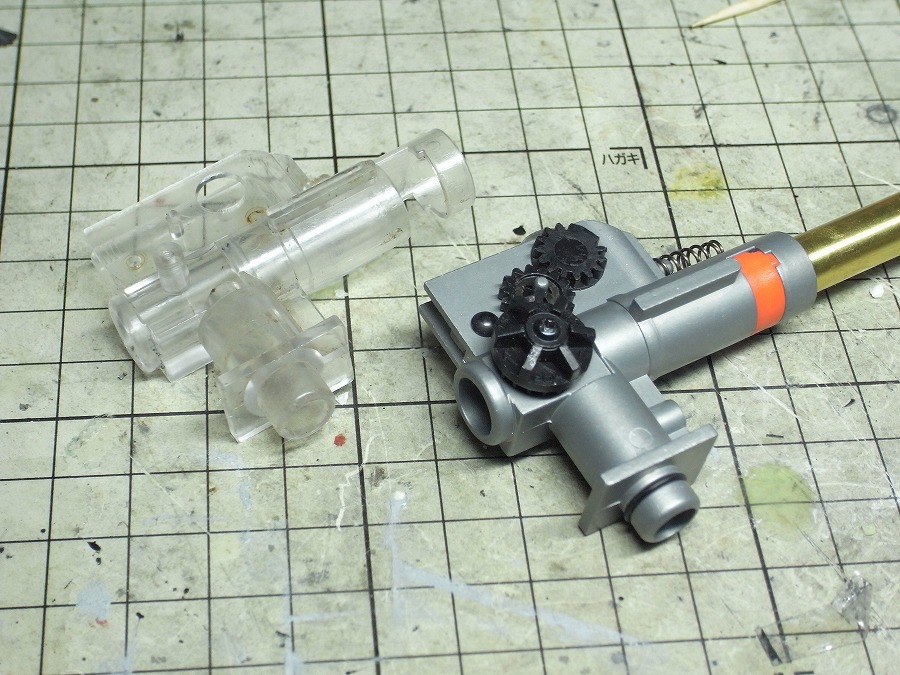

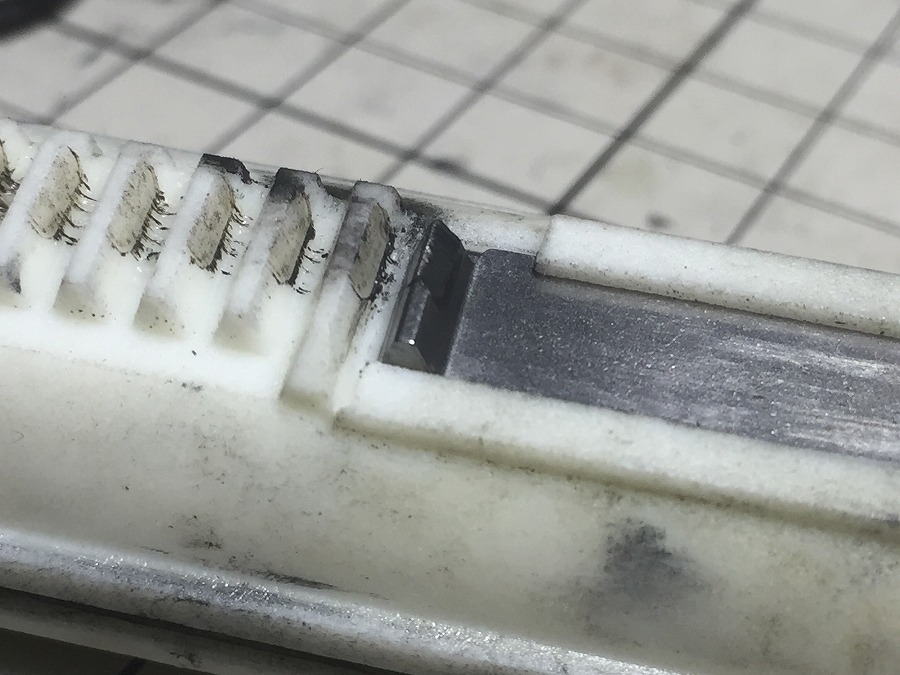

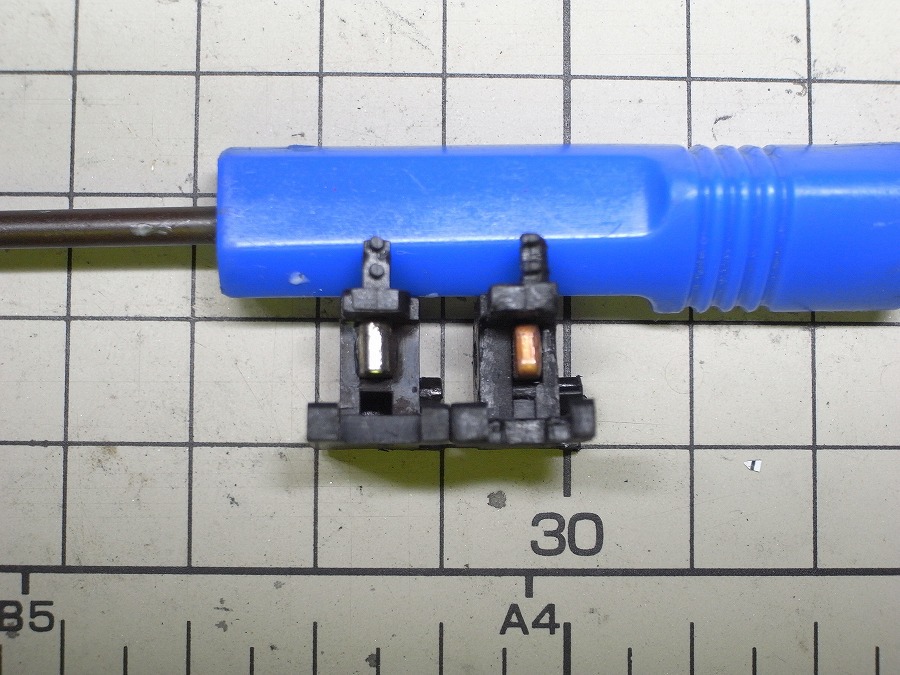

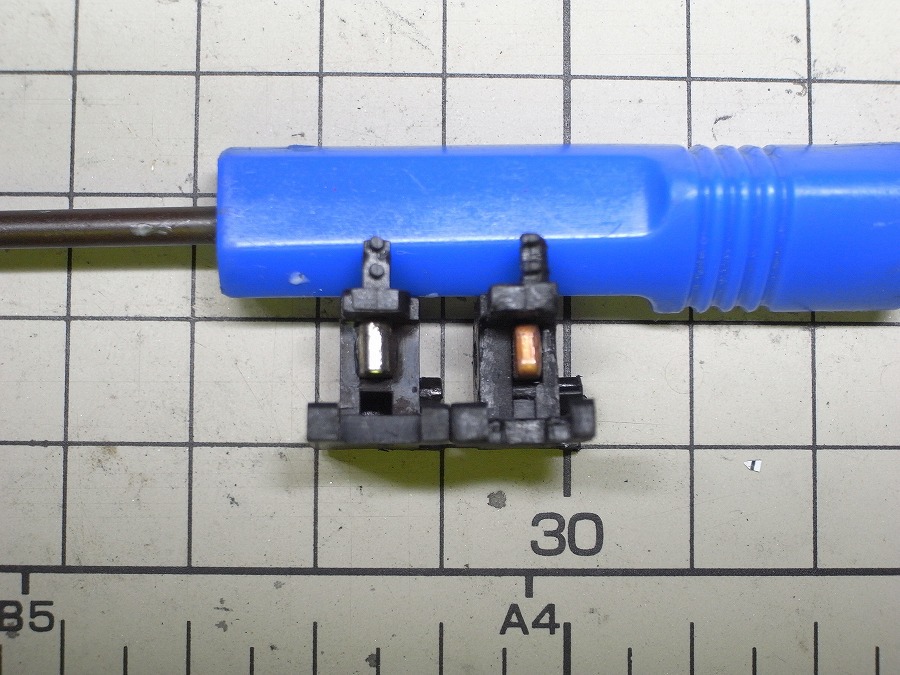

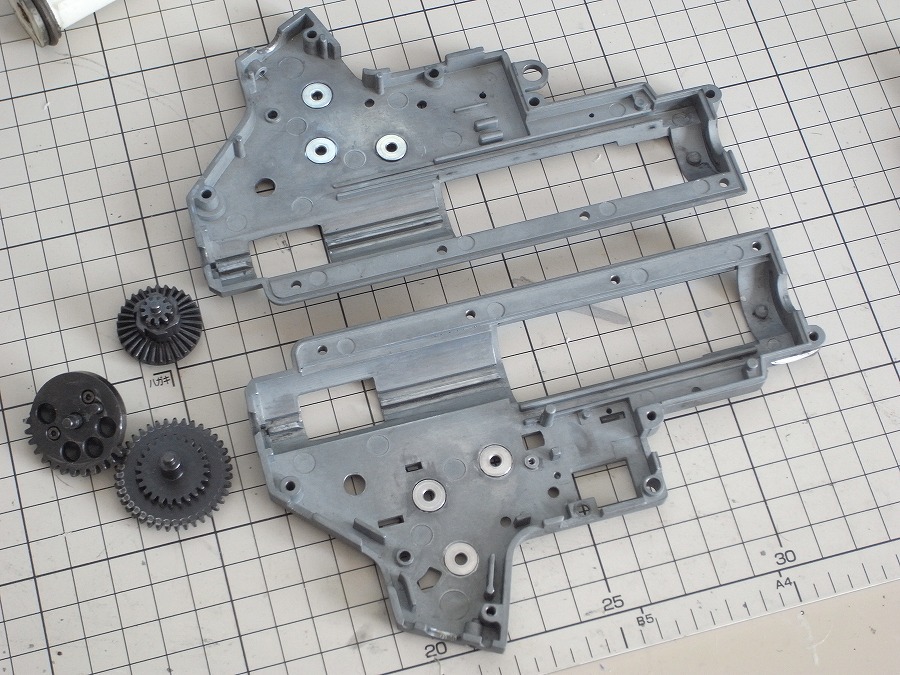

メカボ開封!うわっ!久々に見たなマイクロスイッチ!(笑)

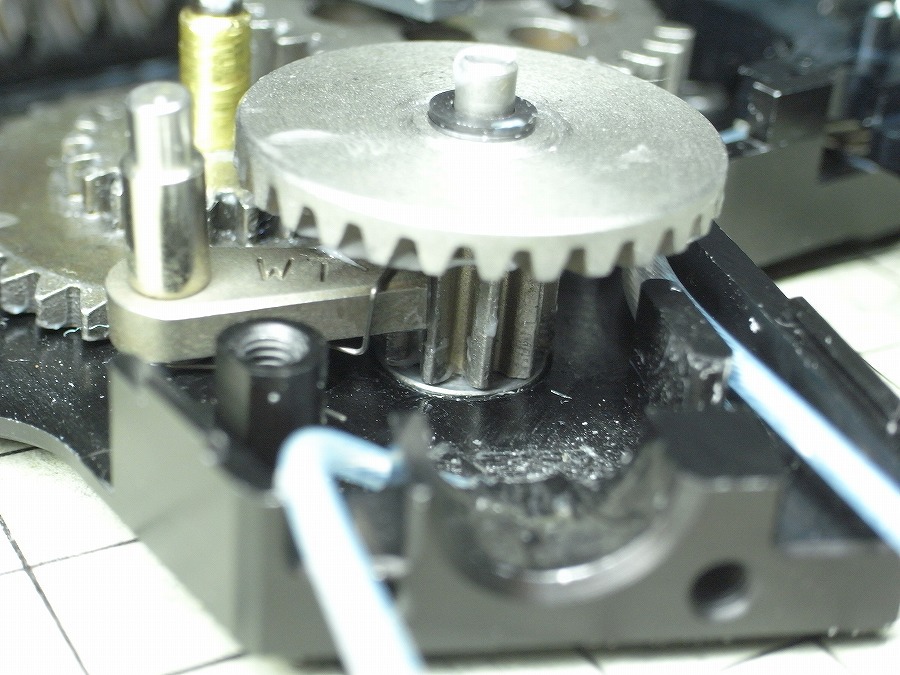

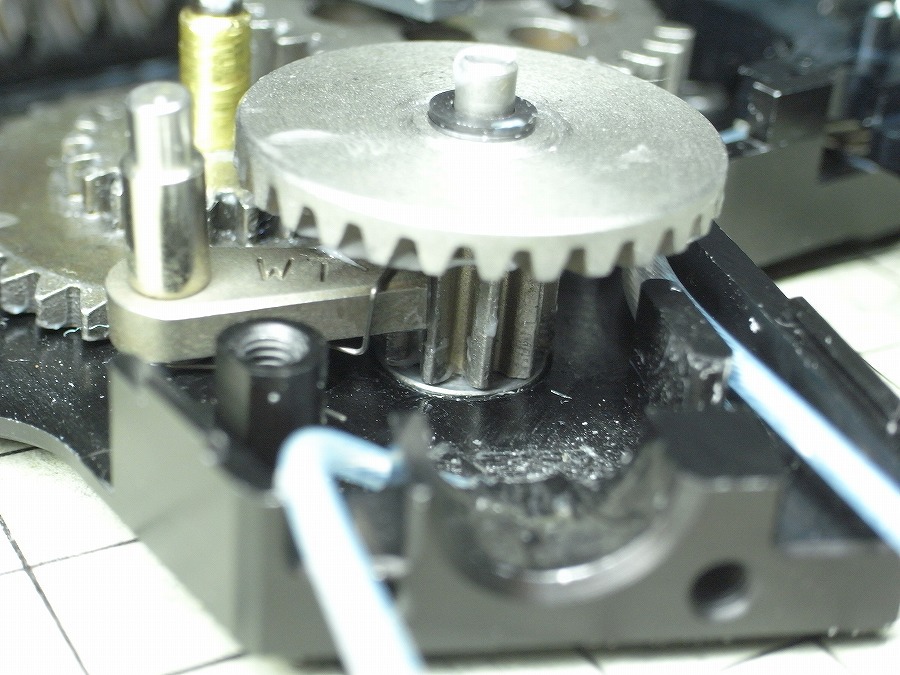

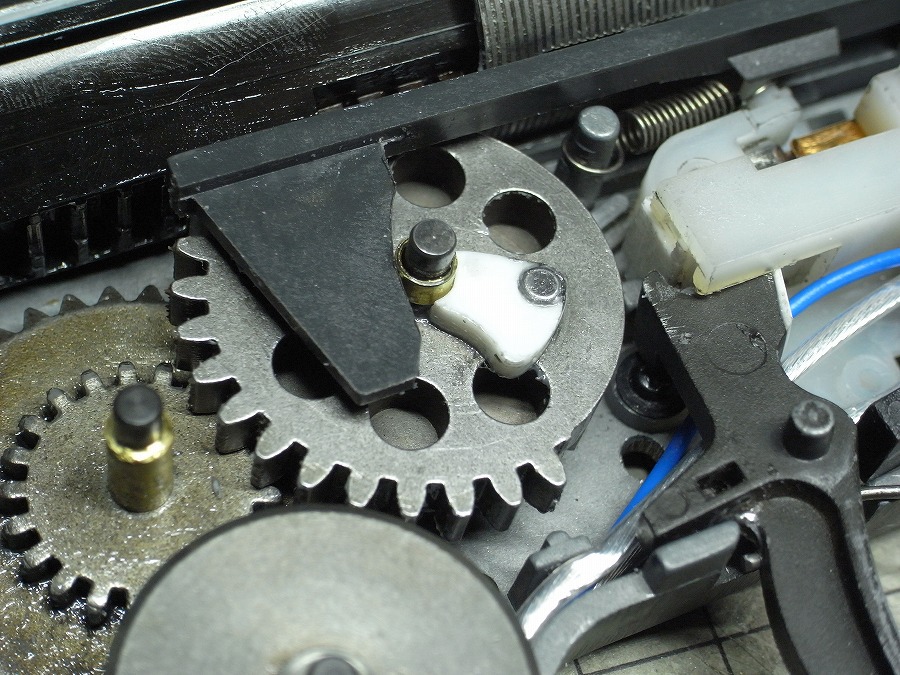

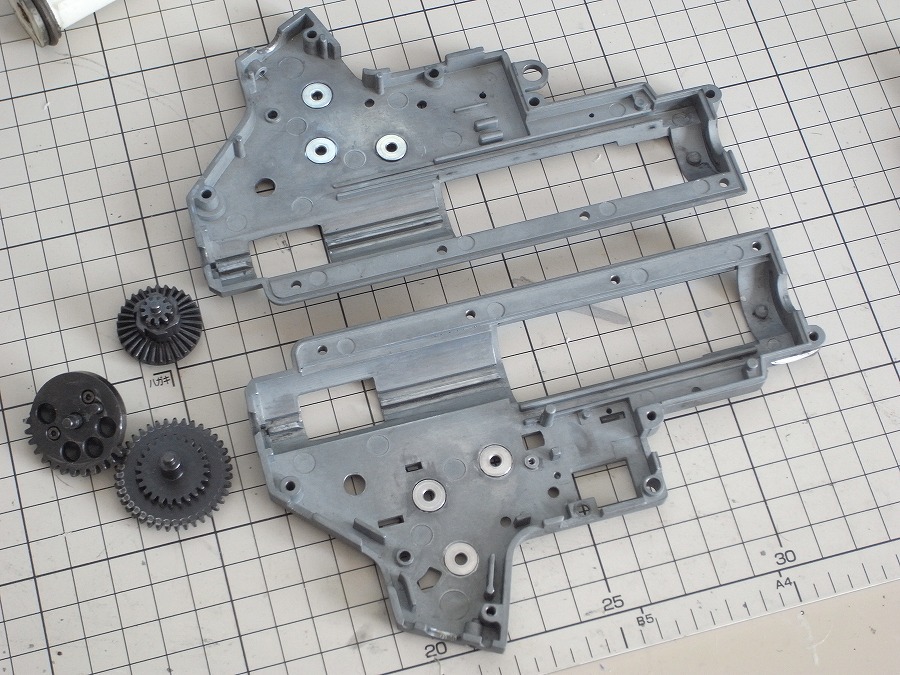

ギヤ類はそんなに汚れてませんがベベル付近に金属の削れたあとが・・・シム調整ミスってたか・・・!?

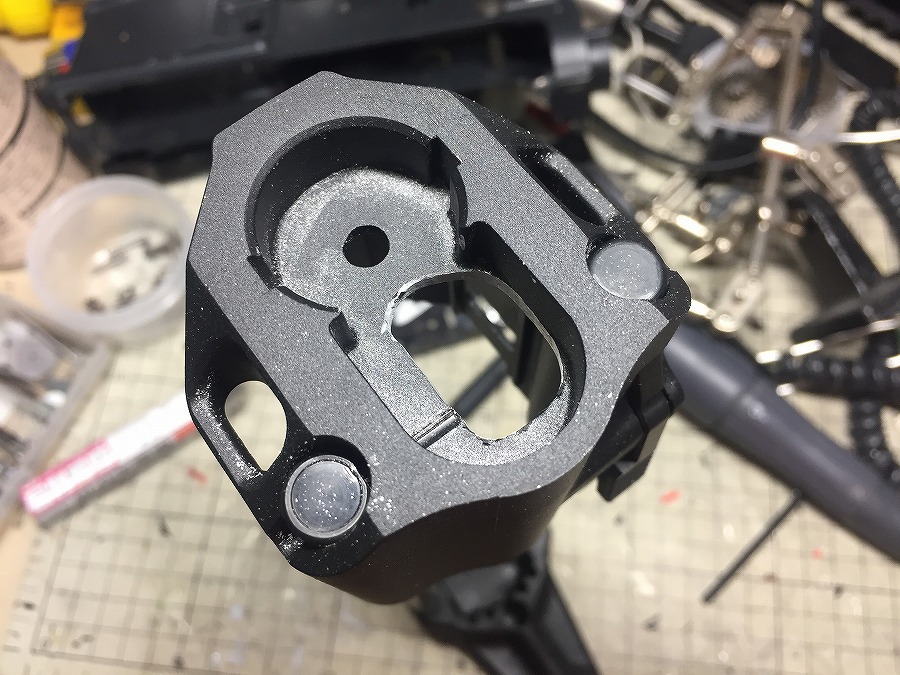

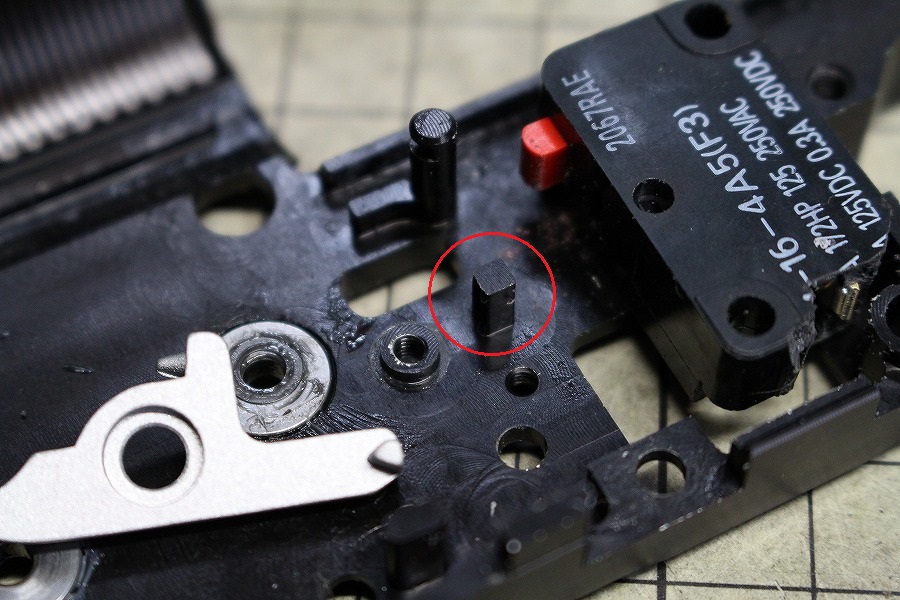

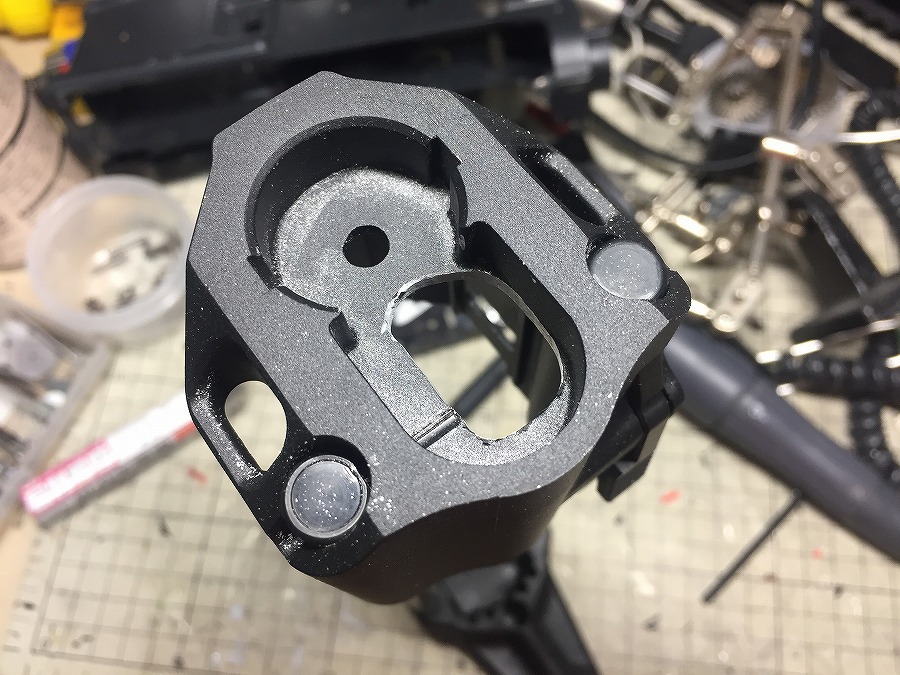

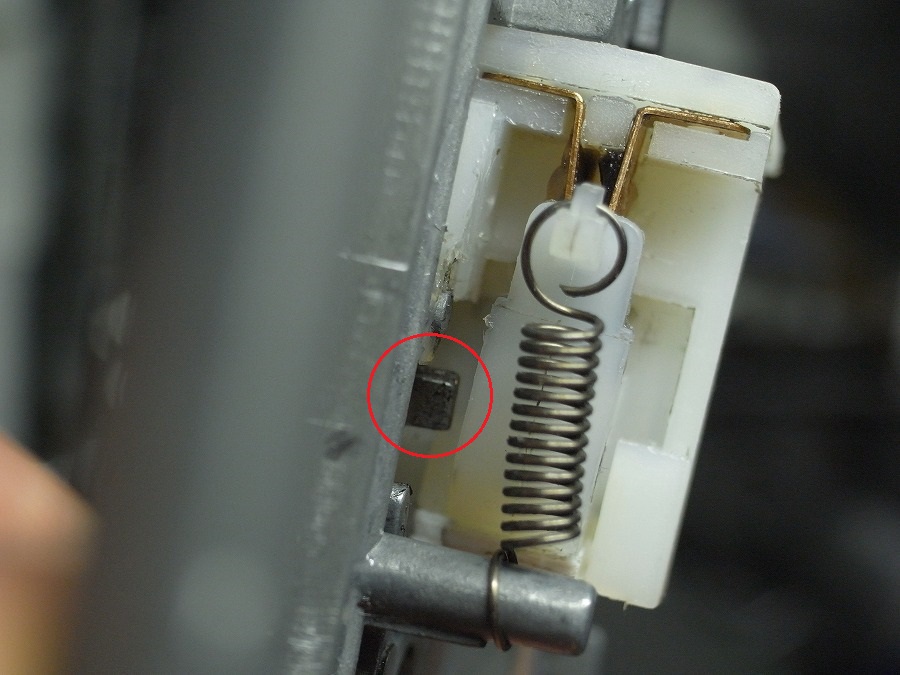

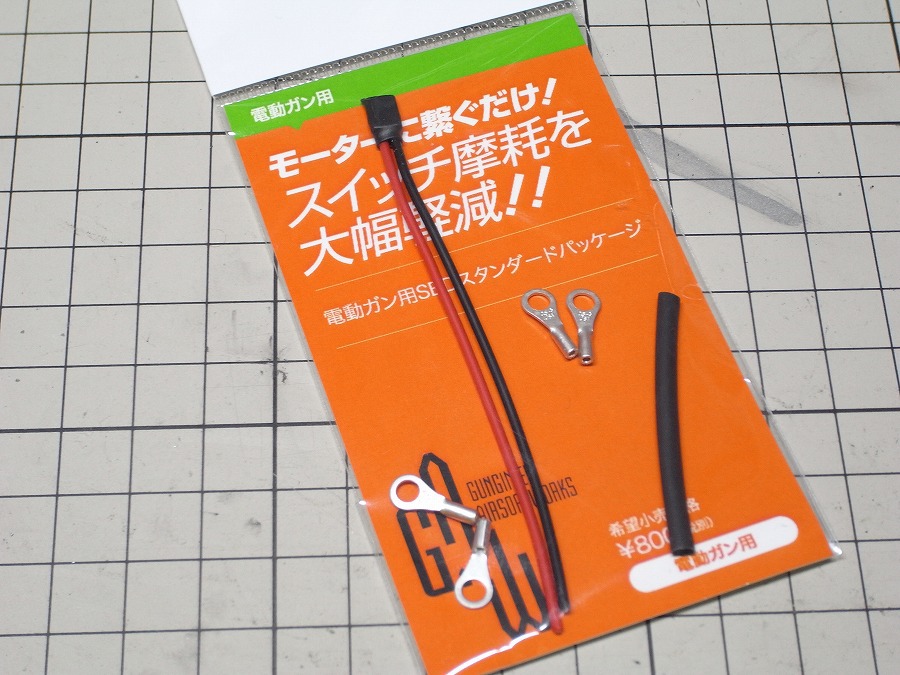

で、今回バラシた理由はマイクロスイッチの押すところが摩耗したので交換しようということで分解したわけですがまたマイクロスイッチを同じように改造するのが面倒になってきたので通常のスイッチに交換したいと思います。

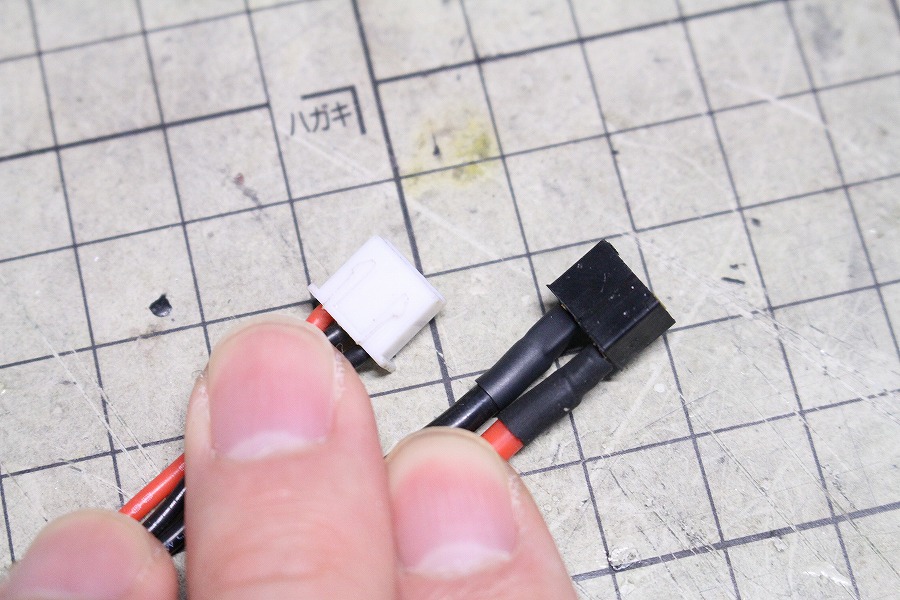

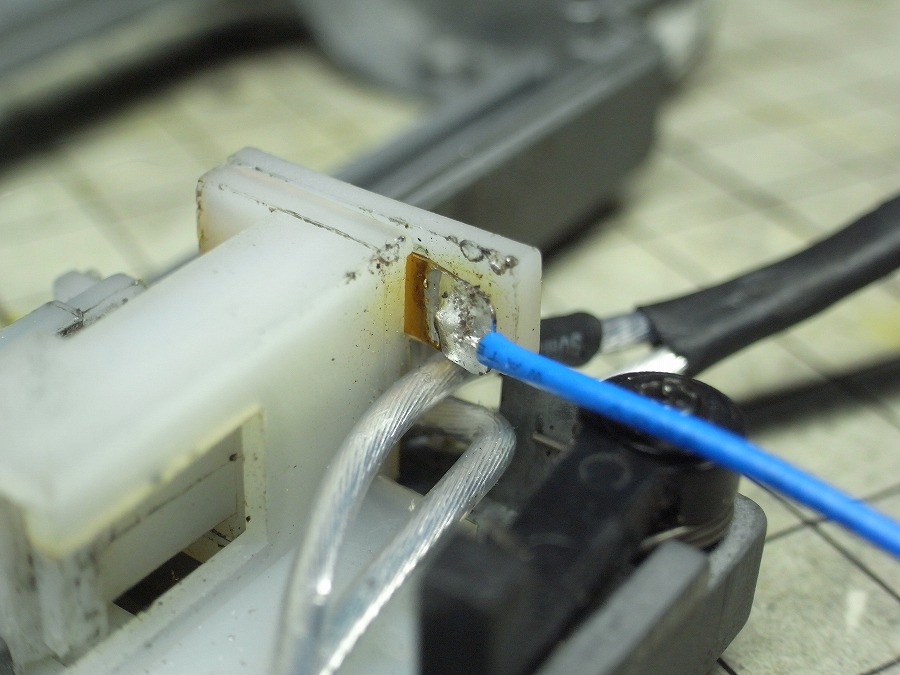

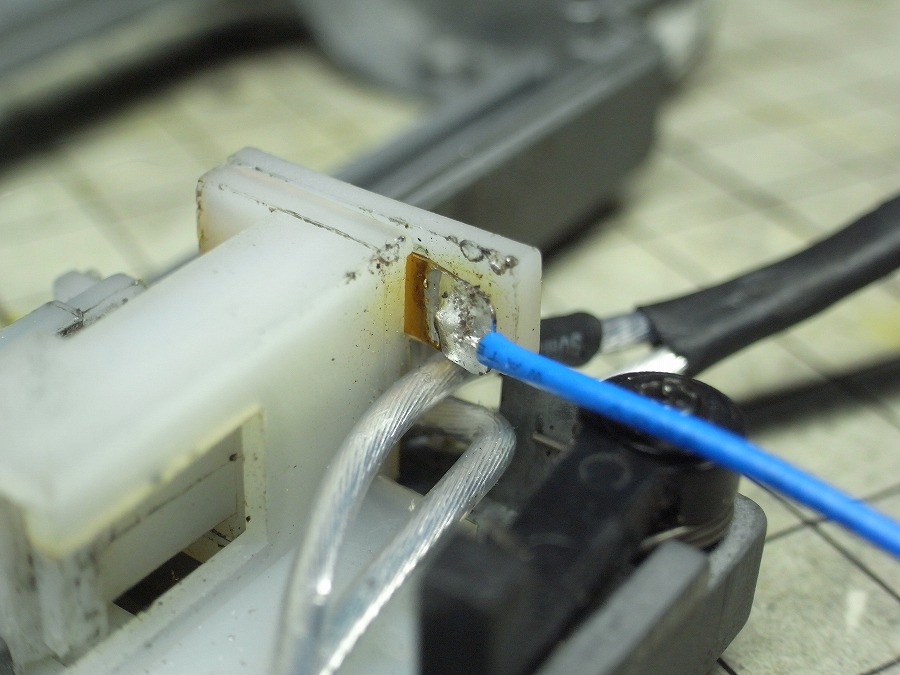

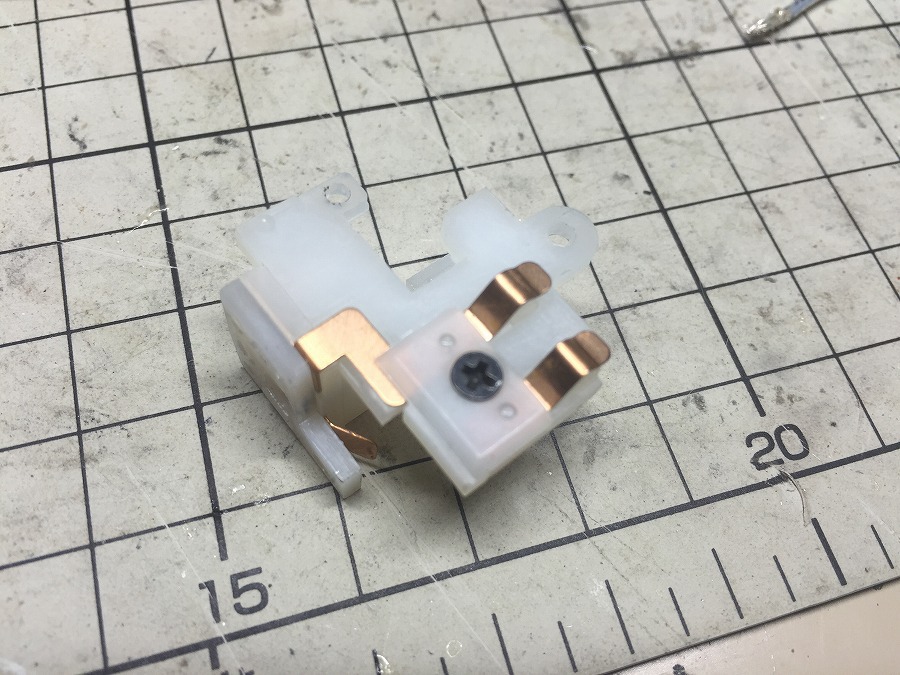

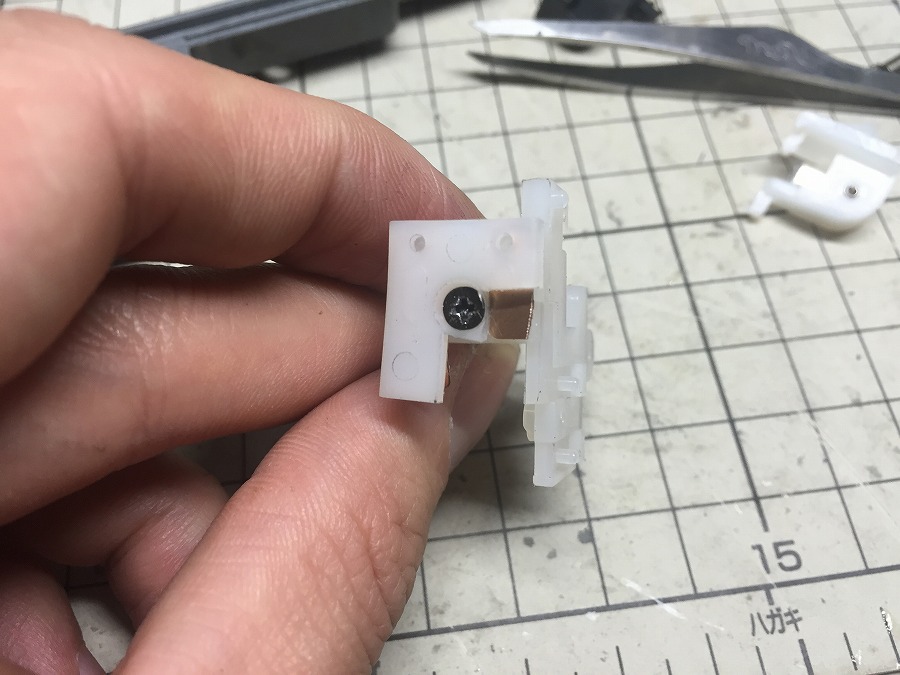

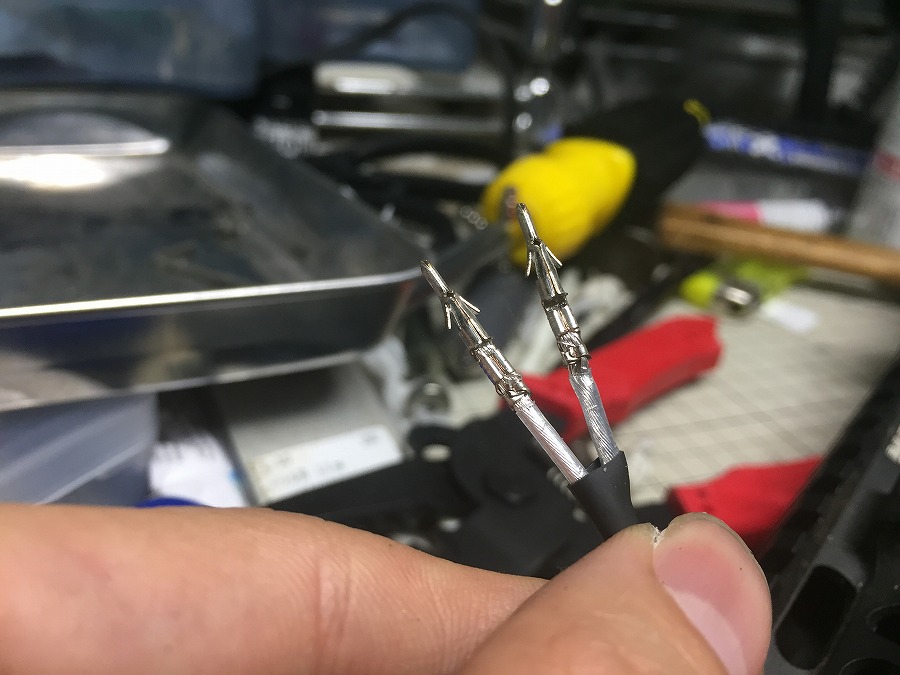

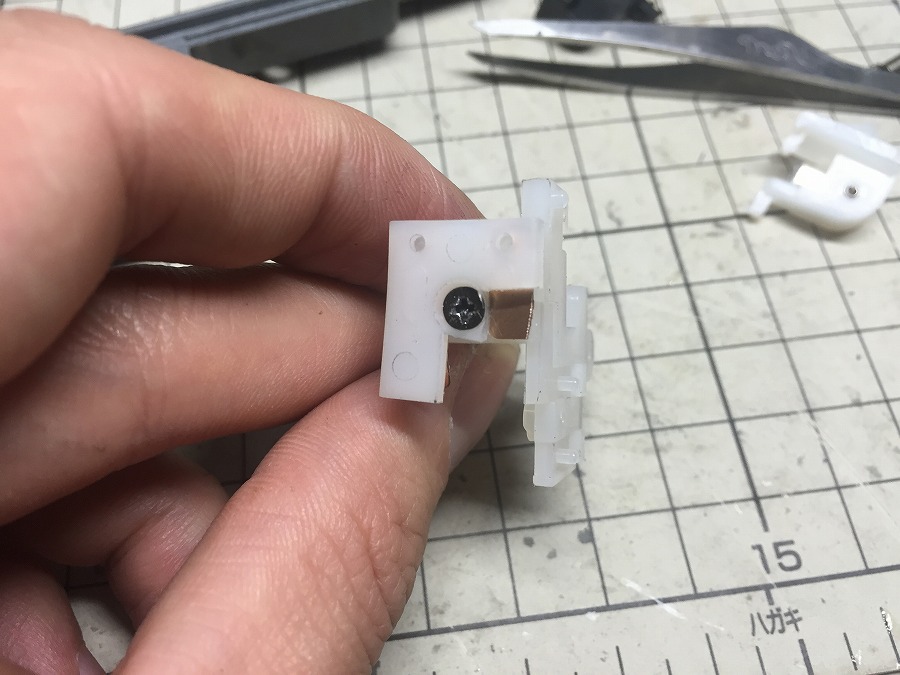

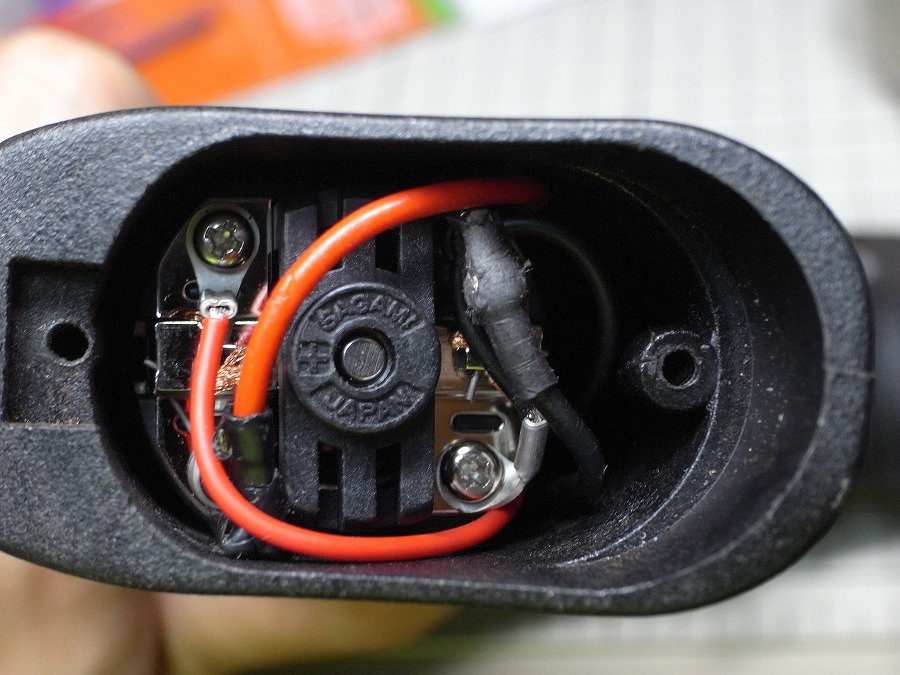

マルイ純正スイッチの端子をカットしたりしてこのように信号線を繋ぎます。

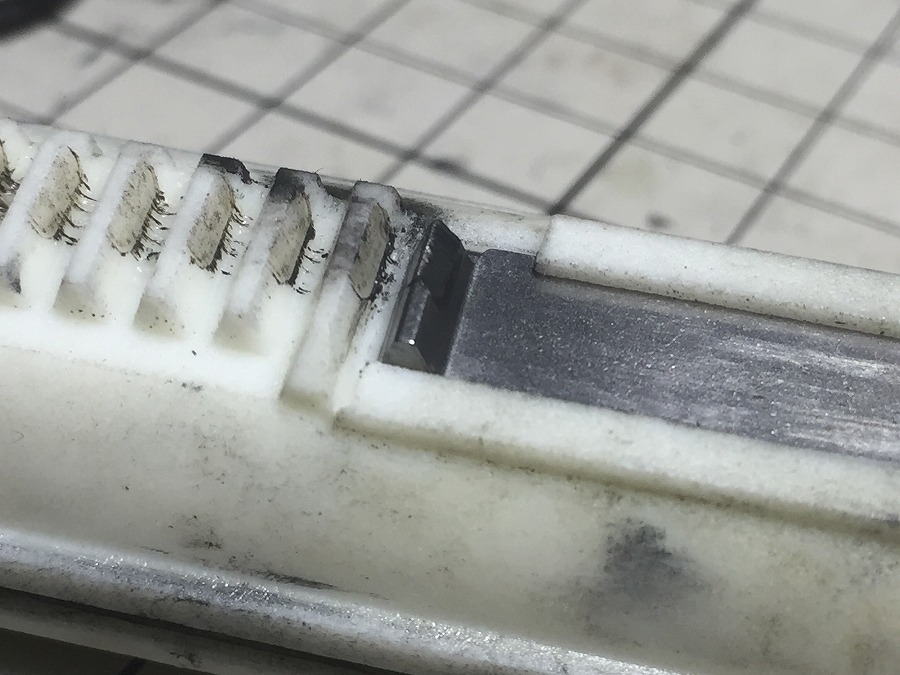

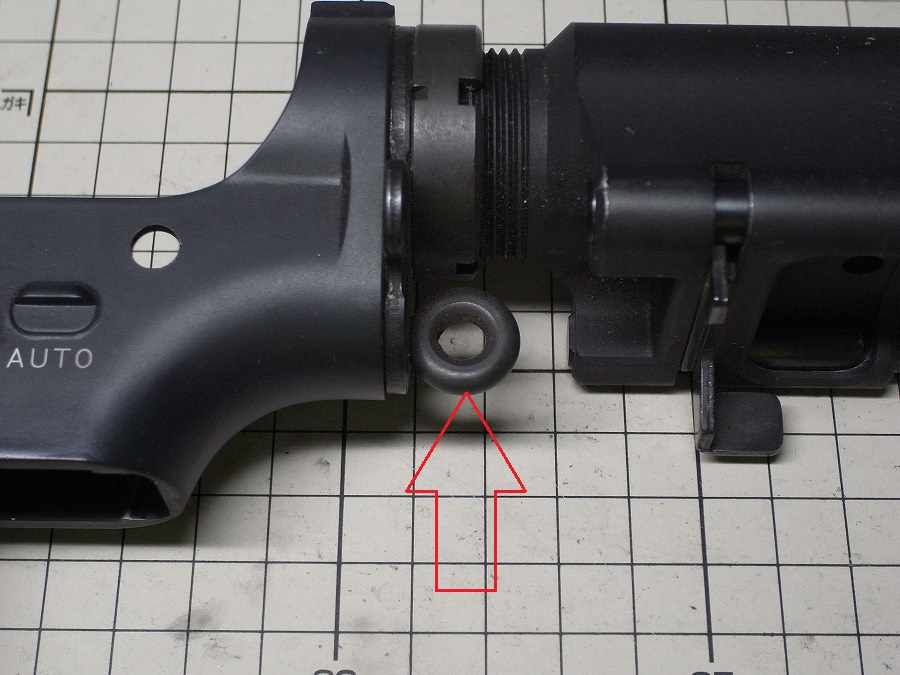

マイクロスイッチを入れる為にメカボックスを色々と加工してしまっているのでノーマルスイッチが使えるようにまた加工していきます。

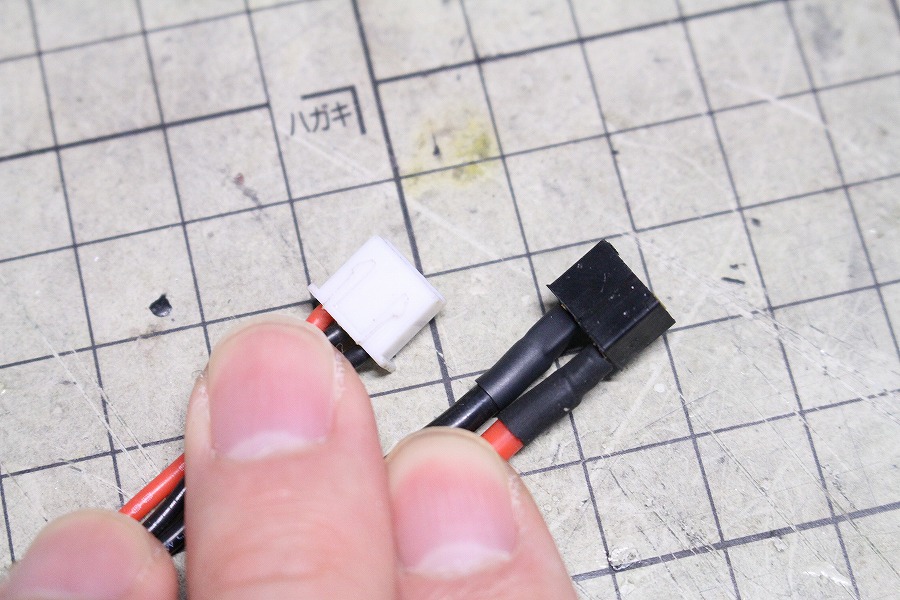

スイッチを押さえる為の突起を削り取ってしまっているのがマズいですね(笑)

ということでドリルで穴を空けて1.5mmの真鍮線を挿して瞬間接着剤で固定しました。

カットオフレバーはライラクスのやつです。

レトロのメカボは強度の高いアルミですが、アルミはアルミなのでドリルでの穴あけ加工や削り加工は容易に行えます。

因みに、前回マイクロスイッチ化した際、カットオフの跳ね上げ量を増す為にマイクロスイッチ用カットオフレバーに真鍮棒を貼り足してましたが剥がれそうな様子もなく、大して摩耗もしておりませんでした。これは有効なカスタムと言えます。

でカスタム部品のストック箱を漁っていたらだいぶ前に買ったヘリカルギアがあったので入れてみたいと思います。

これはLONEXの製品ですが、モーターピニオンとベベルをヘリカル化する製品になります。

力の伝達が効率的になるのとギヤノイズが小さくなるのが売りらしいですが、モーターの軸線とベベルの軸がしっかりと垂直になっていないといけないので非常に組み込み難易度の高いパーツです。

正確には組み込み自体は割と容易にできるが、性能を発揮するのが難しいパーツというべきですね。

とりあえず組み込んでいきたいと思います。

イーグル模型のピニオンリムーバーでピニオンを交換していきます。

交換完了!

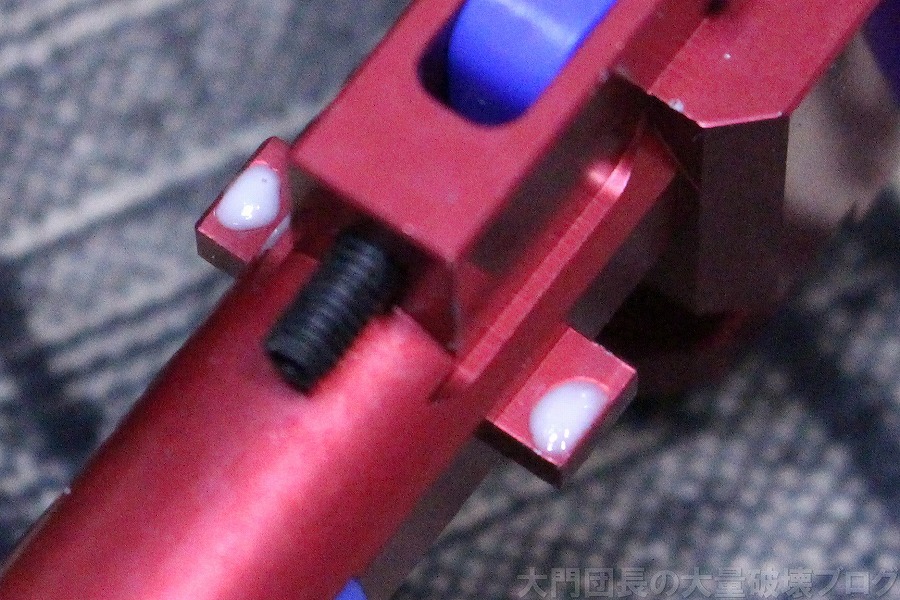

グリップはライラクスのアクシズスリムグリップを使います。モーターの軸線とベベルの位置がズレないように配慮した製品らしいです。

ヘリカルギヤは本来ならモーターハウジングとメカボックスが一体になっていて位置関係が既に固定されているVer3メカボやVer6メカボに適しているのですが、今回は無謀にもVer2メカボでやっていきたいと思います。

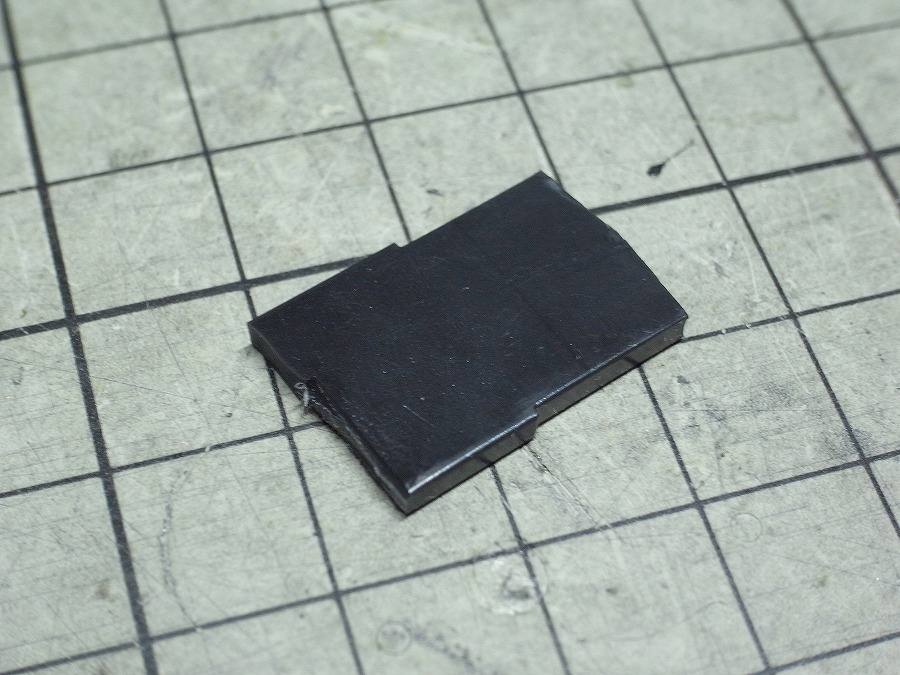

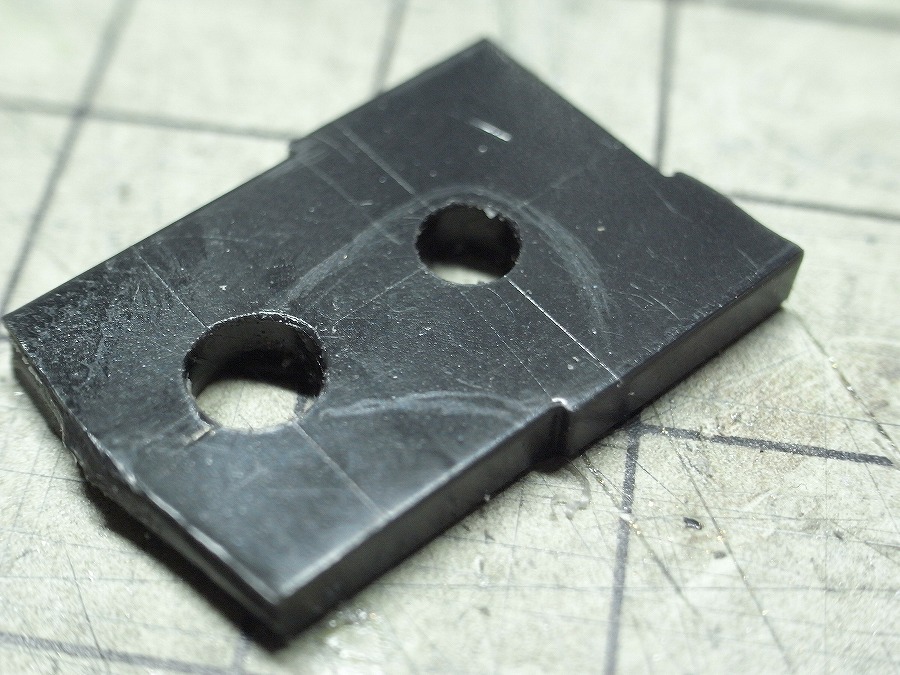

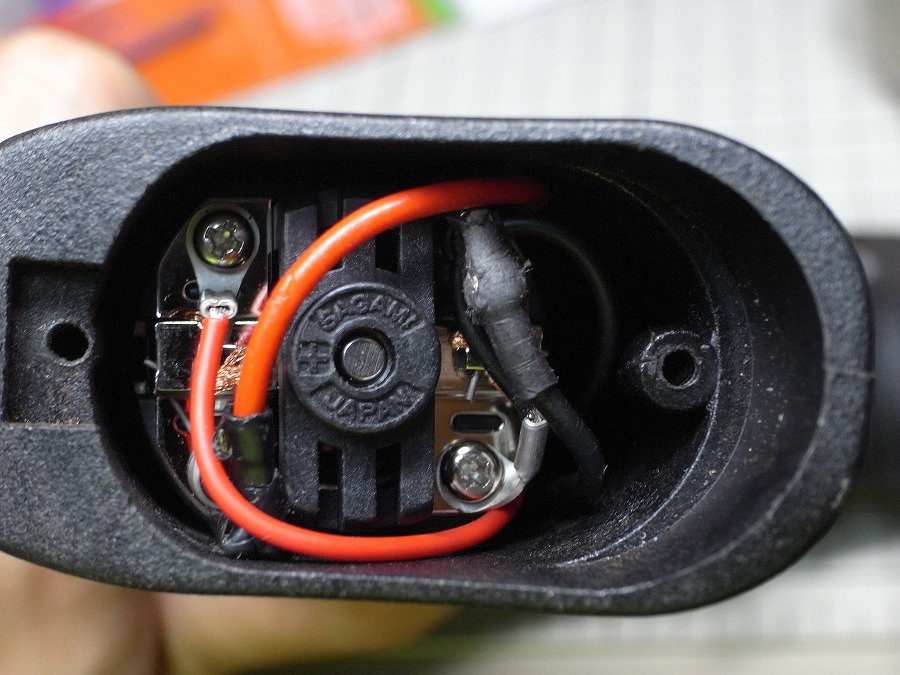

なるべくモーターのガタつきを無くしてガッチリ固定したいのでモーターにはプラ板を貼ってグリップ内で"ねじれ"が起こらないようにしてみました。

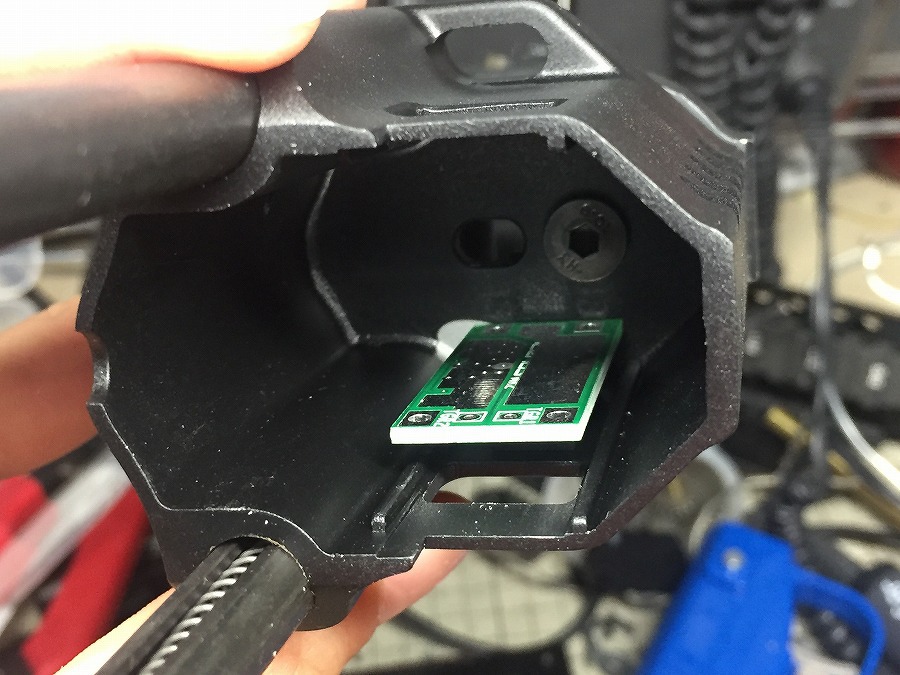

キャップの内側にも0.2mmのプラ板を貼ってモーターのエンドベルをガッチリ固定。

モータータワーにもセロテープを巻き、グリップの穴とのクリアランスを詰めて可能な限りガタを減らしました。

さて、シム調整も最初からやり直してメカボが完成!

もちろんショートストロークスイッチ入れました!

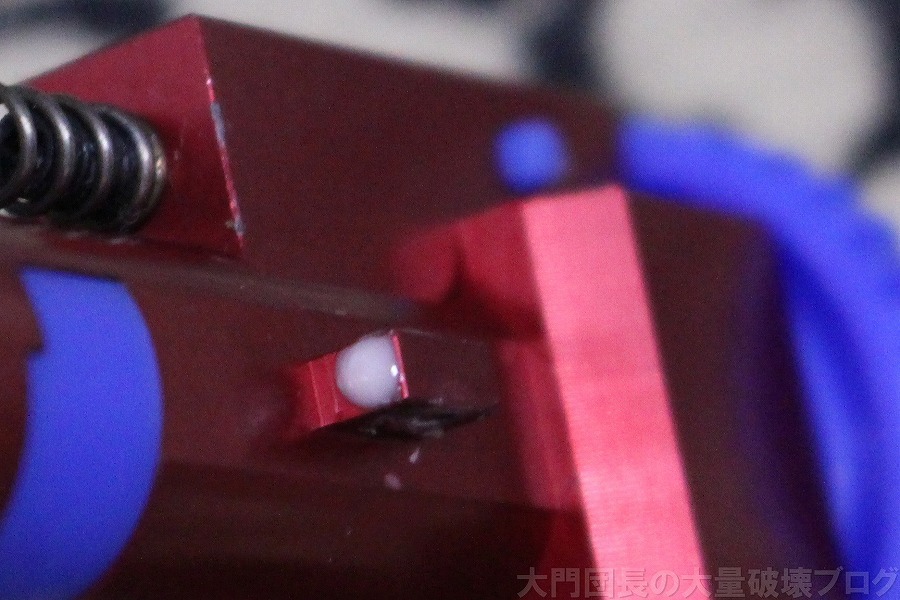

トリガーはライラクスのM16カスタムトリガーを使ってみます。

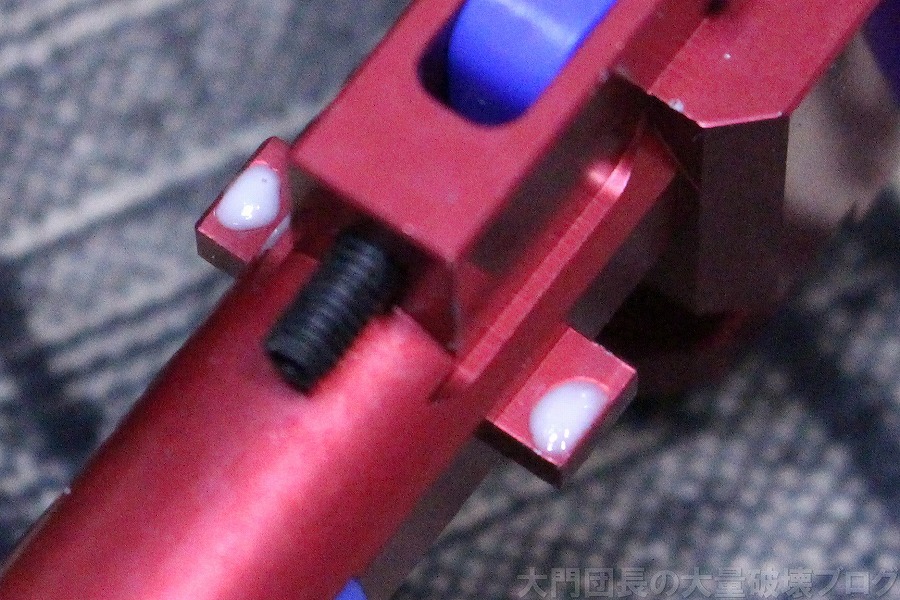

このトリガー、イモネジが入っていてトリガーのストロークを任意に調整が可能というスグレモノ!

ショートストロークスイッチを入れた場合、通常のトリガーだとプラ板を貼って引きしろを調整しますが、これならイモネジで調整するだけなので楽チン!

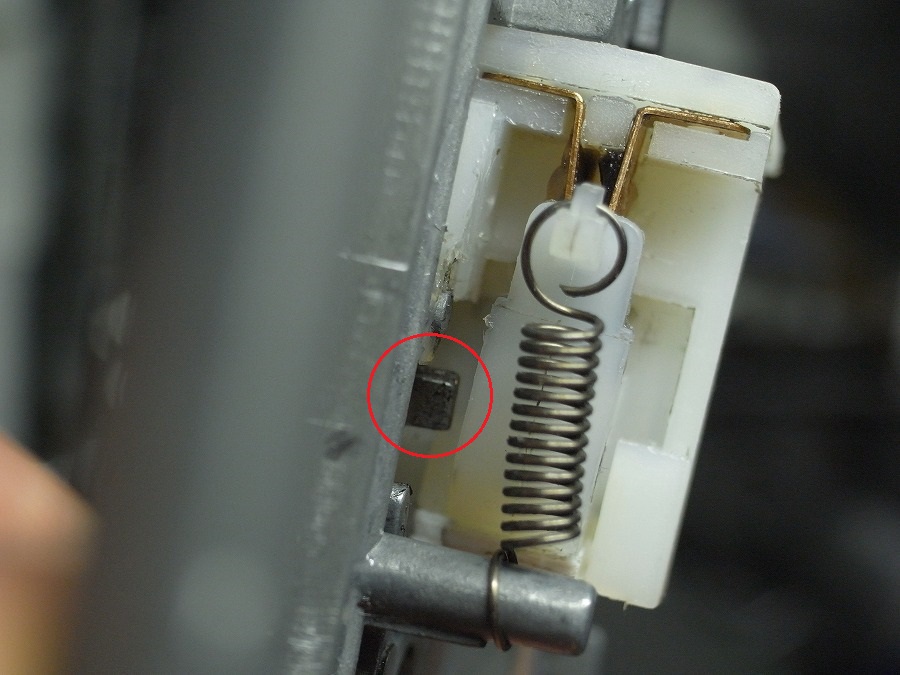

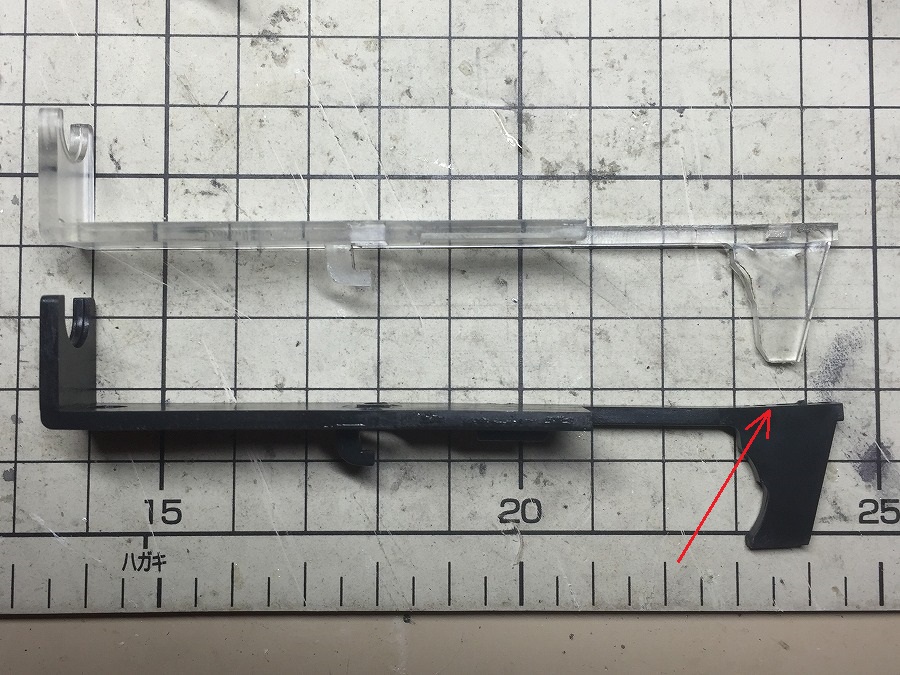

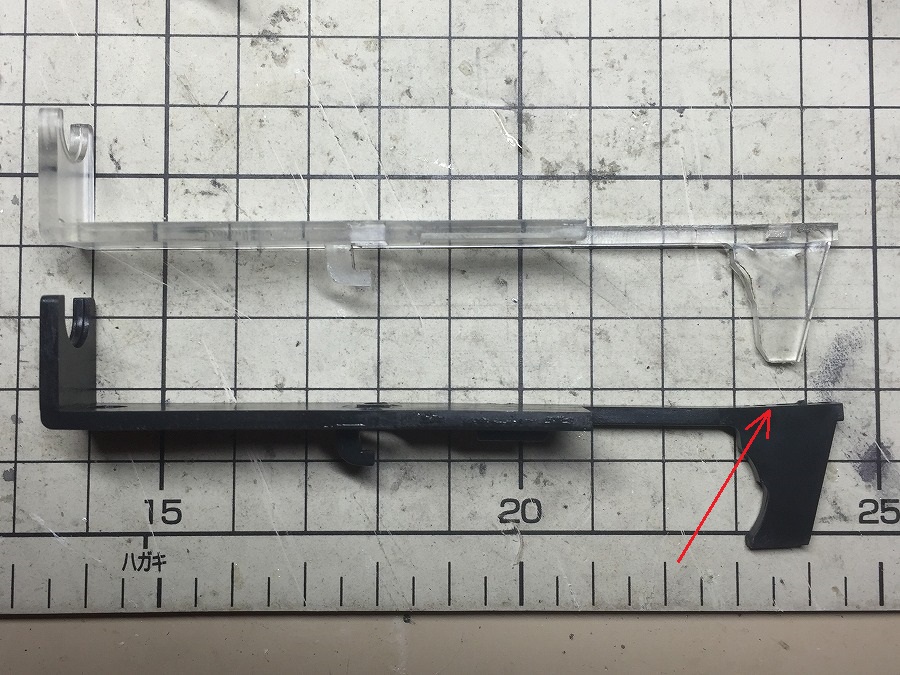

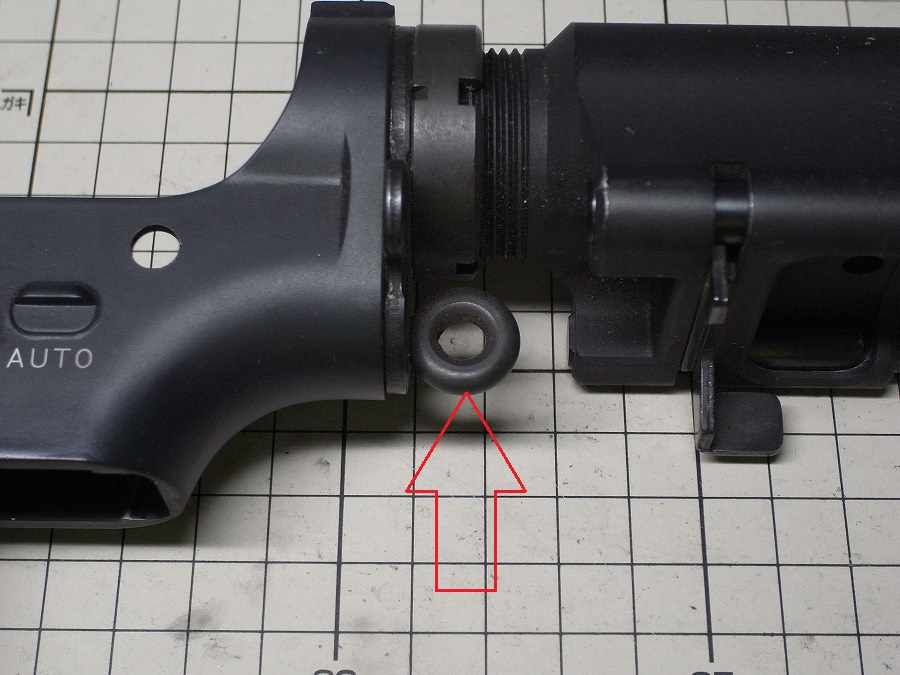

ただ、ショートストロークスイッチはマルイ基準で作ってあるのでツメがスイッチに掛り難かったので〇の部分を金属用ヤスリで軽く削ってやりました。

ショートストロークスイッチと純正以外のトリガーを組み合わせる場合、往々にしてこのツメが掛かり難くなるので調整が必要です。

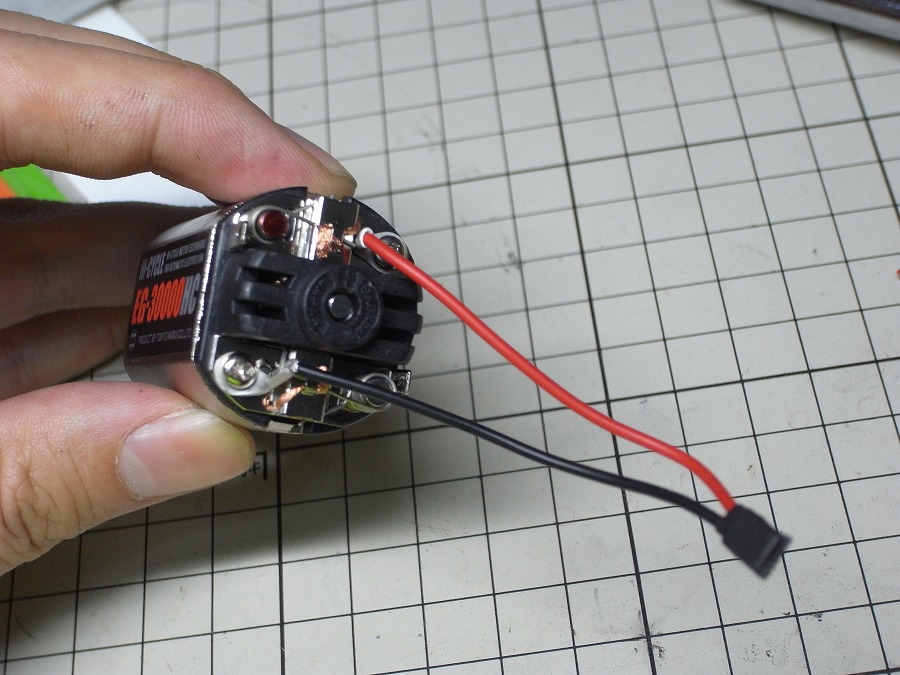

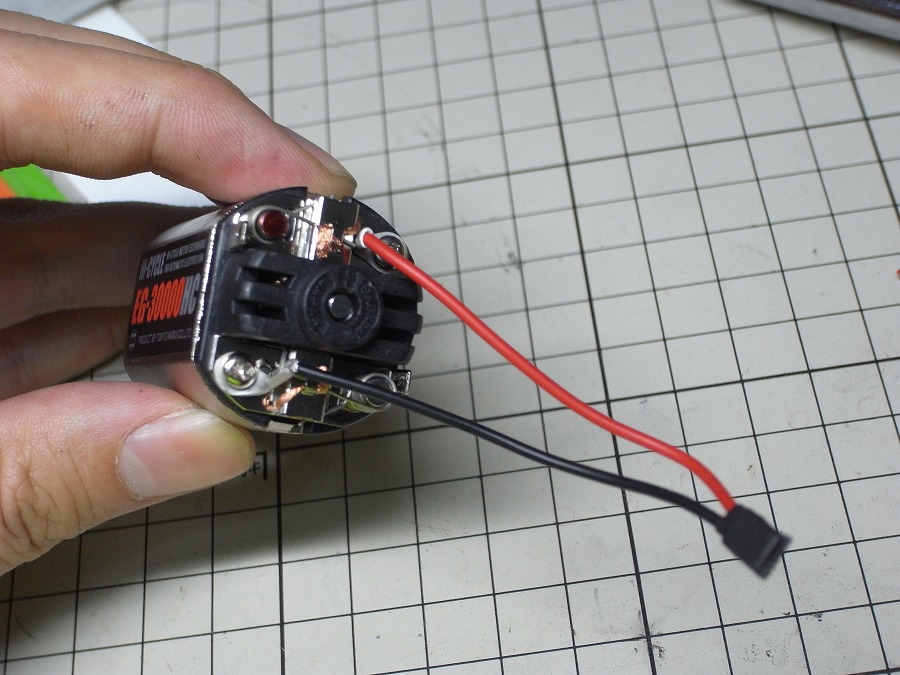

モーターはこのように収まりました。プラ板で捻じれを無くしてます。

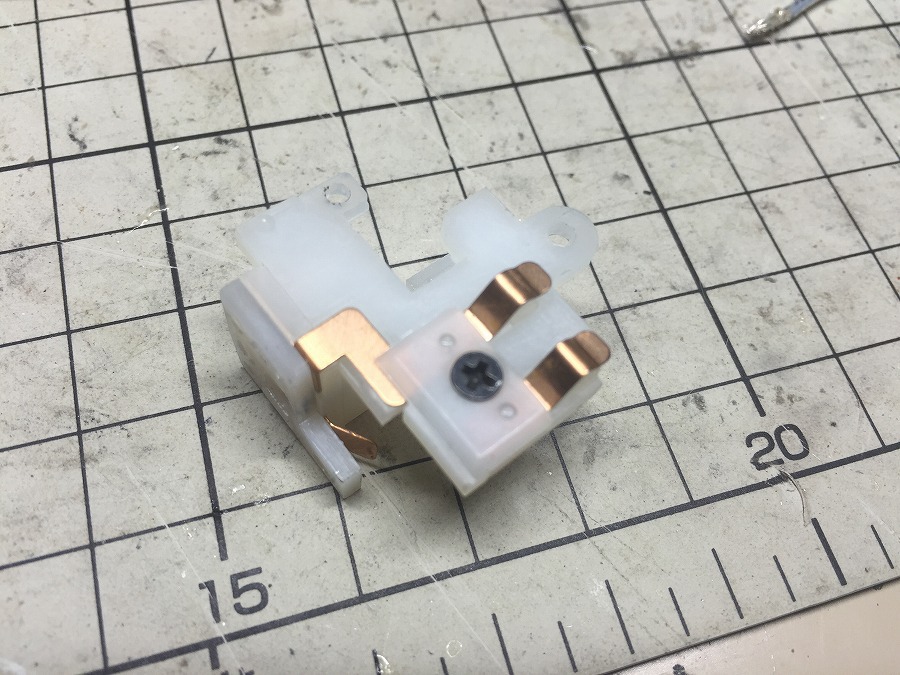

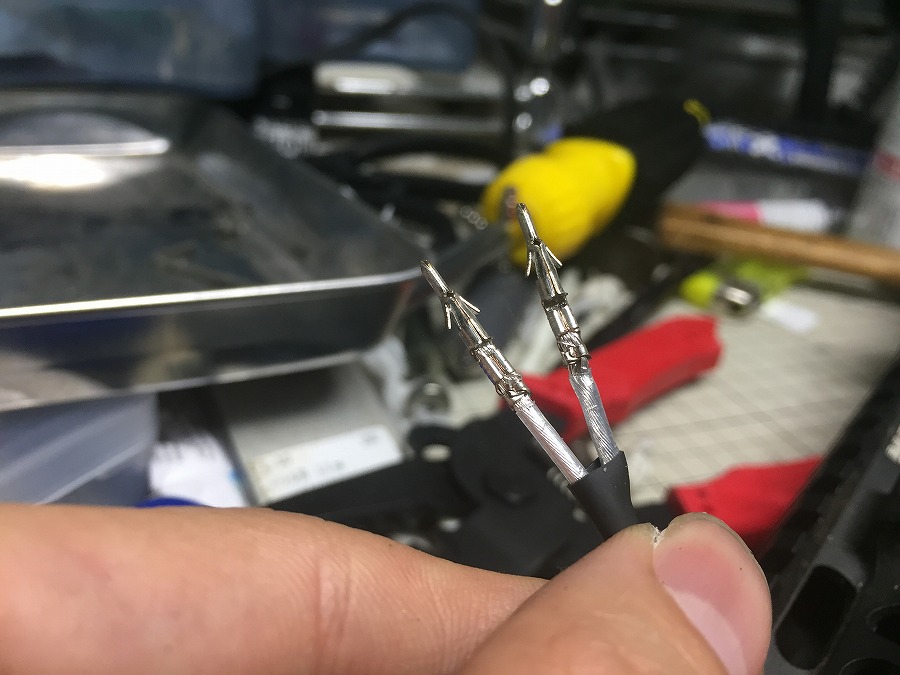

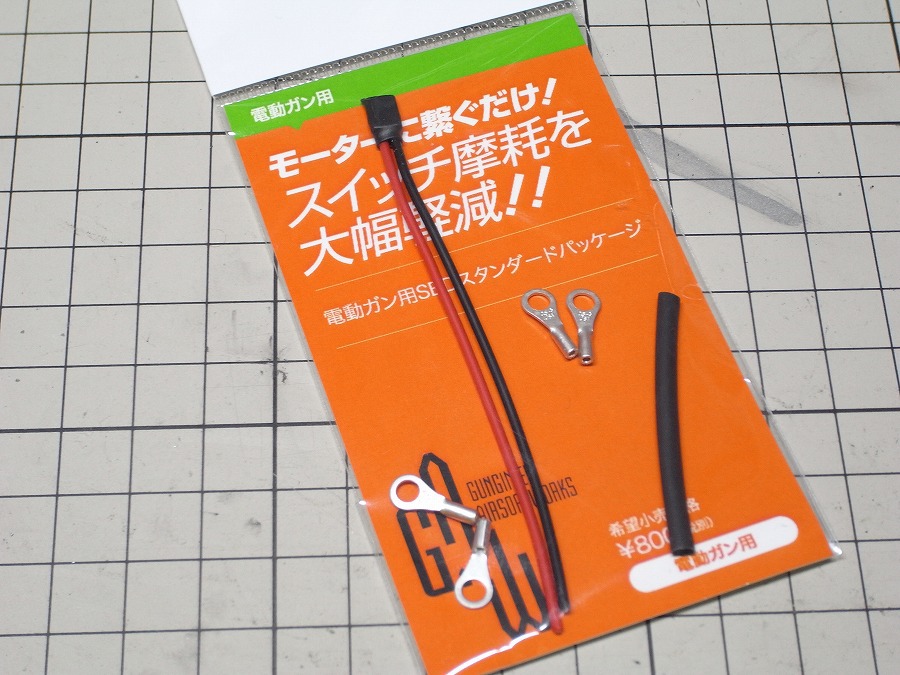

ゲーム中にモーターピンが抜けるのが嫌なので丸形端子でネジ固定にしました。

因みに次世代アーリーバリアントだけモーターピンではなくこの丸形端子でネジ留めされています。

ということで組み上げて完成!

近々、夜戦をやるのでサーマルとマイクロプロサイトでセットアップ。

初速はこんな感じ。

東京マルイ 0.2gプラ弾 ホップ適正です。ちょうどいいですね。

で!

ヘリカルギヤの消音効果ですが、、、、

う~ん私の技量が足りないのかそこまで効果は感じられず・・・。

ちょっと静かにはなったのですが外国の方の動画で見るよりは効果が出てないかなという印象。

多分シム調整の問題な気がしますので近いうちにまた調整ですね。。。

とりま普通に撃てるししっかりと飛んでいるので今回はこれでいきます。

いたるところがキズだらけですがまだまだ使っていきますよ~!!

今回登場したパーツ達↓

所持している鉄砲の記事にはナンバーを振っていて、前回がいつだっけな~と遡るとなんと更新は1年以上前!

そしてこの電動ガン、もう5年も使っているんですね・・・。

よくよく考えるとフレーム・アウターバレル・セクターギヤ・スパーギヤ・タペットスプリング以外は全部残っていないという(笑)

最初はこのような姿でした。今見ても外観はカッコイイですね!ハイダーが激重でした

このVFC M4 ES stingerも2年前くらいに商品名が変わり、「VR16 STINGER SB 2」となりました。

現行のStingerはPEQバッテリーをインサートできるQRSストックが標準装備となった為、レールに外付けするPEQ-15タイプのバッテリーボックスは付属しなくなりました。

また、ハイダーも変更になりました。

余談ですが、私個人のYouTubeチャンネルの登録もお願い致します!リンクタップしてチャンネル登録ボタンタップするだけです。

↓↓↓↓

大門団長チャンネル

私は実はレベルアップサバゲーチャンネルへのログイン権限はないので、家で1人でカスタムしたりする配信が出来ません。

個人チャンネルなら気軽にちょっとしたカスタム生配信なども出来るようになりますので是非とも登録をお願い致します。

Youtubeはチャンネル登録者1000人以上いないと生配信できない仕様になっているのでご協力をお願い致します。

1000人以上になったらブログでやっているようなカスタムも生配信したいと思いますのでぜひ!!

さて、前回カスタムしてから1年半以上使い続けてきまして、スイッチの具合が悪くなってきたのでオーバーホールがてら色々弄っていきたいと思います。

恐らく50000発位撃ったかと思います。

早速分解!

ACE1ARMSのチャンバーを使っていましたがなんとなく新しいものに変えたいと思います。理由はなんとなくです(笑)

ということで扱い慣れたライラクスのワイドユースメタルチャンバーを入れます。最近のはダイアルが紫色になっているのですね。

発売当初は黒でした。

組んだところ、ほんの少しだけガタがあったので羽の部分にセロハンテープを2枚貼って調整。セロハンテープは剥がれると困るので流し込み系の瞬間接着剤でガッチリ固定!

メカボ開封!うわっ!久々に見たなマイクロスイッチ!(笑)

ギヤ類はそんなに汚れてませんがベベル付近に金属の削れたあとが・・・シム調整ミスってたか・・・!?

で、今回バラシた理由はマイクロスイッチの押すところが摩耗したので交換しようということで分解したわけですがまたマイクロスイッチを同じように改造するのが面倒になってきたので通常のスイッチに交換したいと思います。

マルイ純正スイッチの端子をカットしたりしてこのように信号線を繋ぎます。

マイクロスイッチを入れる為にメカボックスを色々と加工してしまっているのでノーマルスイッチが使えるようにまた加工していきます。

スイッチを押さえる為の突起を削り取ってしまっているのがマズいですね(笑)

ということでドリルで穴を空けて1.5mmの真鍮線を挿して瞬間接着剤で固定しました。

カットオフレバーはライラクスのやつです。

レトロのメカボは強度の高いアルミですが、アルミはアルミなのでドリルでの穴あけ加工や削り加工は容易に行えます。

因みに、前回マイクロスイッチ化した際、カットオフの跳ね上げ量を増す為にマイクロスイッチ用カットオフレバーに真鍮棒を貼り足してましたが剥がれそうな様子もなく、大して摩耗もしておりませんでした。これは有効なカスタムと言えます。

でカスタム部品のストック箱を漁っていたらだいぶ前に買ったヘリカルギアがあったので入れてみたいと思います。

これはLONEXの製品ですが、モーターピニオンとベベルをヘリカル化する製品になります。

力の伝達が効率的になるのとギヤノイズが小さくなるのが売りらしいですが、モーターの軸線とベベルの軸がしっかりと垂直になっていないといけないので非常に組み込み難易度の高いパーツです。

正確には組み込み自体は割と容易にできるが、性能を発揮するのが難しいパーツというべきですね。

とりあえず組み込んでいきたいと思います。

イーグル模型のピニオンリムーバーでピニオンを交換していきます。

交換完了!

グリップはライラクスのアクシズスリムグリップを使います。モーターの軸線とベベルの位置がズレないように配慮した製品らしいです。

ヘリカルギヤは本来ならモーターハウジングとメカボックスが一体になっていて位置関係が既に固定されているVer3メカボやVer6メカボに適しているのですが、今回は無謀にもVer2メカボでやっていきたいと思います。

なるべくモーターのガタつきを無くしてガッチリ固定したいのでモーターにはプラ板を貼ってグリップ内で"ねじれ"が起こらないようにしてみました。

キャップの内側にも0.2mmのプラ板を貼ってモーターのエンドベルをガッチリ固定。

モータータワーにもセロテープを巻き、グリップの穴とのクリアランスを詰めて可能な限りガタを減らしました。

さて、シム調整も最初からやり直してメカボが完成!

もちろんショートストロークスイッチ入れました!

トリガーはライラクスのM16カスタムトリガーを使ってみます。

このトリガー、イモネジが入っていてトリガーのストロークを任意に調整が可能というスグレモノ!

ショートストロークスイッチを入れた場合、通常のトリガーだとプラ板を貼って引きしろを調整しますが、これならイモネジで調整するだけなので楽チン!

ただ、ショートストロークスイッチはマルイ基準で作ってあるのでツメがスイッチに掛り難かったので〇の部分を金属用ヤスリで軽く削ってやりました。

ショートストロークスイッチと純正以外のトリガーを組み合わせる場合、往々にしてこのツメが掛かり難くなるので調整が必要です。

モーターはこのように収まりました。プラ板で捻じれを無くしてます。

ゲーム中にモーターピンが抜けるのが嫌なので丸形端子でネジ固定にしました。

因みに次世代アーリーバリアントだけモーターピンではなくこの丸形端子でネジ留めされています。

ということで組み上げて完成!

近々、夜戦をやるのでサーマルとマイクロプロサイトでセットアップ。

初速はこんな感じ。

東京マルイ 0.2gプラ弾 ホップ適正です。ちょうどいいですね。

で!

ヘリカルギヤの消音効果ですが、、、、

う~ん私の技量が足りないのかそこまで効果は感じられず・・・。

ちょっと静かにはなったのですが外国の方の動画で見るよりは効果が出てないかなという印象。

多分シム調整の問題な気がしますので近いうちにまた調整ですね。。。

とりま普通に撃てるししっかりと飛んでいるので今回はこれでいきます。

いたるところがキズだらけですがまだまだ使っていきますよ~!!

今回登場したパーツ達↓

2018年01月04日

VFC M4 ES スティンガー #25 パッキン交換!

明けましておめでとうございます。

早いものでこのブログを開設してからもうすぐ6年になろうとしています。

これからも地道に更新していきますのでよろしくお願いいたします。

さて、2018年一発目の更新は若干地味です(笑)

いつもメインで使っているVFC VR16 sonic boom stingerを小改良したいと思います。

以前、チャンバーをACE1ARMSのものに変えたのですが、弾道がかなり乱れるのでマルイのに変えたいと思います。

ACE1ARMSのチャンバー自体は良いのですが、パッキンがシリコンっぽくて掛りが弱く、弾が乱れてしまいます。

乱れるというのは左右に乱れるのではなく、前後に乱れるということです。

35mでドロップしたり、40mまで水平に飛んだりと射撃毎にホップの掛り具合がバラバラなので飛距離にバラつきが出てしまうのです。

つまり、パッキンの形状により弾の保持位置が発射毎に異なること、また抜弾抵抗が高いのが原因かなと。

ということで取り出しました。

パッキンはマルイのに交換します。弾力、抜弾抵抗共に最高です。

マルイのパッキンと押しゴムに交換!

マルイのパッキンに変えたら若干の隙間ができる感じだったのでパッキンにセロハンテープを1周巻きました。

1周でいい感じのキツさなので気密も大丈夫でしょう。

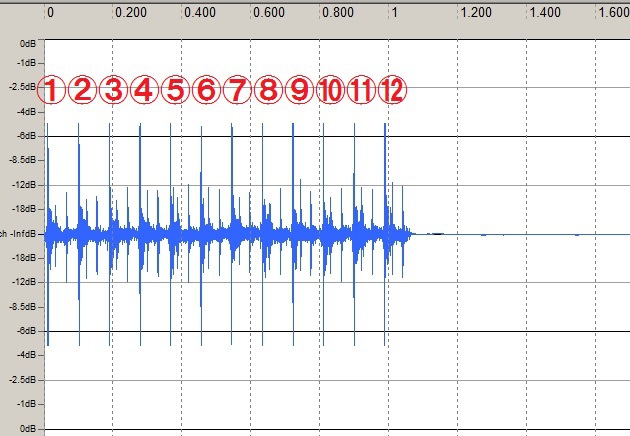

バレルの留め具も隙間ができててバレルが捻じれてしまうので隙間を埋めて固定しました。

固定に使ったのはいつものシアノンです。

シアノンは接着も強力だし、粘性も高いのでちょっとした隙間ならパテとしても使えますからオススメです。

硬化させる時は瞬着硬化剤を吹き付けると一瞬で硬化しますのでセットで持っておくと便利です。

結果ですが、パッキンをマルイに変えたら弾道がめちゃくちゃキレイになりました!

せっかくウェアラブルカメラHX-A1Hを望遠仕様にしたんだからそれ使って弾道の映像撮れよって感じなんですが、このパッキンを変えた話はカメラを改造する前なのでご容赦を・・・!

近いうちにちゃんと撮りますよ!

余談ですが、やっぱりサイトロンのSD-30に比べたらマルイのマイクロプロサイトのドットは大きすぎますね。ちょっとドットを小さくする改造してみようかしら・・・。できるかわからんけど。

ところで、最近はブログにサバゲー行ったという話はあまり書いていない(サバゲーレポはブログネタとして需要が無いので書かない)のですがサバゲーは月に3回は必ず行っています。

2017年の最後は大晦日の戦定例会へ行ってました。

戦はやっぱり楽しいですね!店長のゆうすけさんが盛り上げ上手で雰囲気が良いのであの場に居るだけで良い。サバゲーは内容も大事ですが、楽しげな雰囲気の中に身を置いているだけでも楽しいものなのだ。

だからスタッフが盛り上げるっていうのは大事なのですよ。

あとbattleの手島さんもユーモアがあって面白いですよね。

因みに大晦日の戦は60人くらいでした。

自分で言うのもなんですが、大晦日にサバゲーする人って大丈夫っすか(笑)

一般の人に大晦日何やってたか聞かれて「サバゲー」って答えたら絶対に変な人だと思われますよね(笑)

戦では1回フラゲでした。

2017年は良い結果で締めくくれてよかったです。終わり良ければ総て良し!

そんで年始はbeamさんへ。

beamさんは相変わらず人気で人が多いですね~!140人くらいって言ってたかな?

やっぱり人が多いサバゲーは楽しい!セーフティでもそこかしこで、装備がどうのこうのだとかの雑談や騒いでる声が聞こえてくるのが良いんすよ。なんかお祭り感があって。

んで一応1回フラゲしました。人数が多い定例会でのフラゲは達成感が違いますね。

味方の分布と銃を向けている方向、撃ち方、敵の射撃音から戦況を読んでルートを慎重に選び、フラッグまでの道筋を立てた上でのフラゲだったので自分的には良い内容でした。

最終アプローチでは知らない方と2人になったのですが、お互いが「ここは目立っちゃダメだよね」という共通意識があったので不要な射撃を避け、進行ルート上に居る敵だけをセミで静かに落とし、カバーし合いながらのフラゲだったので非常に満足度が高かったです。

フラッグを押す局面では敵に気づかれて撃ち込まれていましたが味方がその敵の頭を押さえてくれている間にゲッド!知らない人と、しかも言葉を交わさず生まれた連携によるフラゲ。やっぱ上手い人はわかっているな~と。

フラゲ後はハイタッチ!知らない人との連携が決まった時は最高に楽しいですよね~!

2018年は幸先の良いスタートが切れました。

今年も沢山サバゲーして更に腕を磨いていきたいと思います。

早いものでこのブログを開設してからもうすぐ6年になろうとしています。

これからも地道に更新していきますのでよろしくお願いいたします。

さて、2018年一発目の更新は若干地味です(笑)

いつもメインで使っているVFC VR16 sonic boom stingerを小改良したいと思います。

以前、チャンバーをACE1ARMSのものに変えたのですが、弾道がかなり乱れるのでマルイのに変えたいと思います。

ACE1ARMSのチャンバー自体は良いのですが、パッキンがシリコンっぽくて掛りが弱く、弾が乱れてしまいます。

乱れるというのは左右に乱れるのではなく、前後に乱れるということです。

35mでドロップしたり、40mまで水平に飛んだりと射撃毎にホップの掛り具合がバラバラなので飛距離にバラつきが出てしまうのです。

つまり、パッキンの形状により弾の保持位置が発射毎に異なること、また抜弾抵抗が高いのが原因かなと。

ということで取り出しました。

パッキンはマルイのに交換します。弾力、抜弾抵抗共に最高です。

マルイのパッキンと押しゴムに交換!

マルイのパッキンに変えたら若干の隙間ができる感じだったのでパッキンにセロハンテープを1周巻きました。

1周でいい感じのキツさなので気密も大丈夫でしょう。

バレルの留め具も隙間ができててバレルが捻じれてしまうので隙間を埋めて固定しました。

固定に使ったのはいつものシアノンです。

シアノンは接着も強力だし、粘性も高いのでちょっとした隙間ならパテとしても使えますからオススメです。

硬化させる時は瞬着硬化剤を吹き付けると一瞬で硬化しますのでセットで持っておくと便利です。

結果ですが、パッキンをマルイに変えたら弾道がめちゃくちゃキレイになりました!

せっかくウェアラブルカメラHX-A1Hを望遠仕様にしたんだからそれ使って弾道の映像撮れよって感じなんですが、このパッキンを変えた話はカメラを改造する前なのでご容赦を・・・!

近いうちにちゃんと撮りますよ!

余談ですが、やっぱりサイトロンのSD-30に比べたらマルイのマイクロプロサイトのドットは大きすぎますね。ちょっとドットを小さくする改造してみようかしら・・・。できるかわからんけど。

ところで、最近はブログにサバゲー行ったという話はあまり書いていない(サバゲーレポはブログネタとして需要が無いので書かない)のですがサバゲーは月に3回は必ず行っています。

2017年の最後は大晦日の戦定例会へ行ってました。

戦はやっぱり楽しいですね!店長のゆうすけさんが盛り上げ上手で雰囲気が良いのであの場に居るだけで良い。サバゲーは内容も大事ですが、楽しげな雰囲気の中に身を置いているだけでも楽しいものなのだ。

だからスタッフが盛り上げるっていうのは大事なのですよ。

あとbattleの手島さんもユーモアがあって面白いですよね。

因みに大晦日の戦は60人くらいでした。

自分で言うのもなんですが、大晦日にサバゲーする人って大丈夫っすか(笑)

一般の人に大晦日何やってたか聞かれて「サバゲー」って答えたら絶対に変な人だと思われますよね(笑)

戦では1回フラゲでした。

2017年は良い結果で締めくくれてよかったです。終わり良ければ総て良し!

そんで年始はbeamさんへ。

beamさんは相変わらず人気で人が多いですね~!140人くらいって言ってたかな?

やっぱり人が多いサバゲーは楽しい!セーフティでもそこかしこで、装備がどうのこうのだとかの雑談や騒いでる声が聞こえてくるのが良いんすよ。なんかお祭り感があって。

んで一応1回フラゲしました。人数が多い定例会でのフラゲは達成感が違いますね。

味方の分布と銃を向けている方向、撃ち方、敵の射撃音から戦況を読んでルートを慎重に選び、フラッグまでの道筋を立てた上でのフラゲだったので自分的には良い内容でした。

最終アプローチでは知らない方と2人になったのですが、お互いが「ここは目立っちゃダメだよね」という共通意識があったので不要な射撃を避け、進行ルート上に居る敵だけをセミで静かに落とし、カバーし合いながらのフラゲだったので非常に満足度が高かったです。

フラッグを押す局面では敵に気づかれて撃ち込まれていましたが味方がその敵の頭を押さえてくれている間にゲッド!知らない人と、しかも言葉を交わさず生まれた連携によるフラゲ。やっぱ上手い人はわかっているな~と。

フラゲ後はハイタッチ!知らない人との連携が決まった時は最高に楽しいですよね~!

2018年は幸先の良いスタートが切れました。

今年も沢山サバゲーして更に腕を磨いていきたいと思います。

2017年12月25日

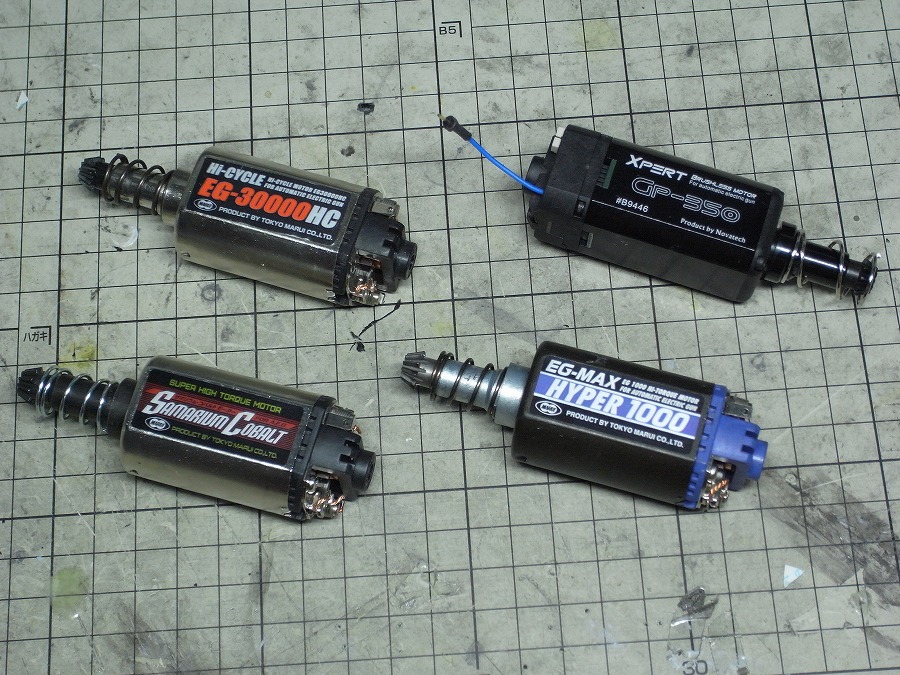

AVENGER PP-19 Bizon #3 モーター交換でサイクルアップを図る!

あまりお金をかけないようにしてるBizonですがサバゲーで使ってみると思いのほか使いやすくてちょっと気に入ってしまいました。

ゲーム中にサイクルの遅さが気になったのでモーターを変えてみたいと思います。

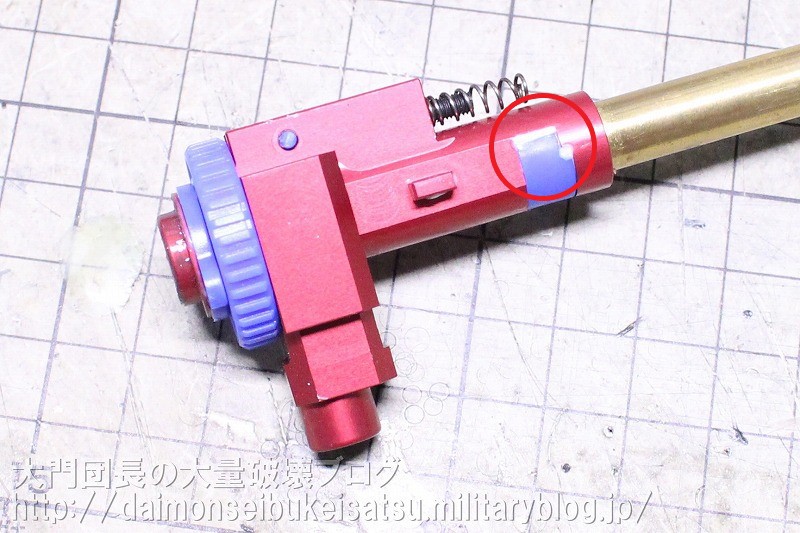

変えるだけだと面白くないので秒間何発増えたかを音声ソフトを用いて検証してみます。

パーツを交換した時、感覚的に「あ~なんかちょっと良くなったかも!?」と思うだけというのはちょっと勿体無い気がしています。

せっかく投資をしたのだからしっかりと数値化して性能が向上した実感をより強く味わいたいのです。

今回サイクルアップする銃はコチラ↓

以前に初期調整をした時、テキトーに入れた90Mスプリングで初速が0.2弾で97m/sも出てしまってました。

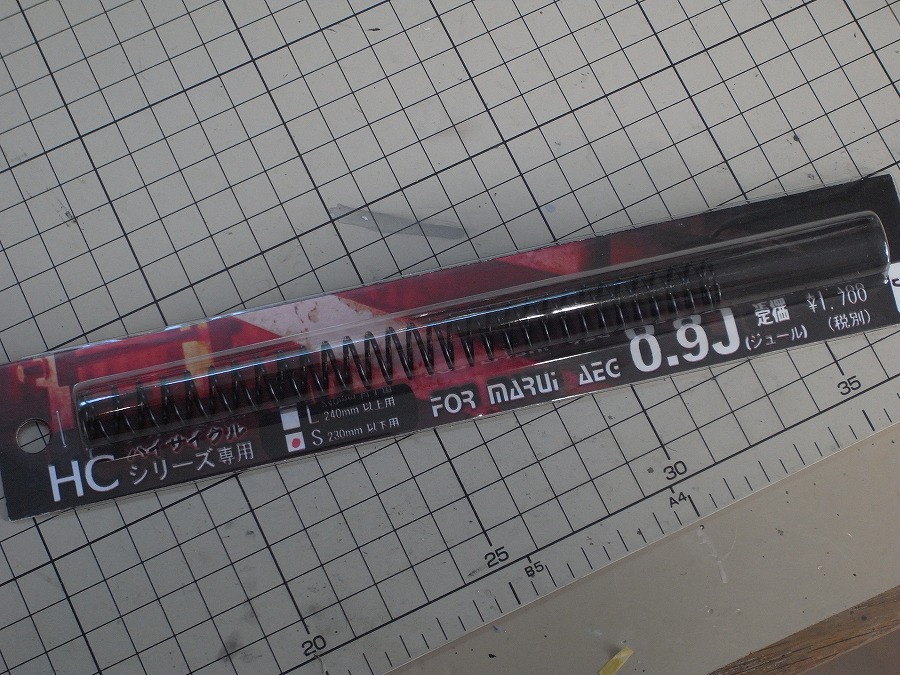

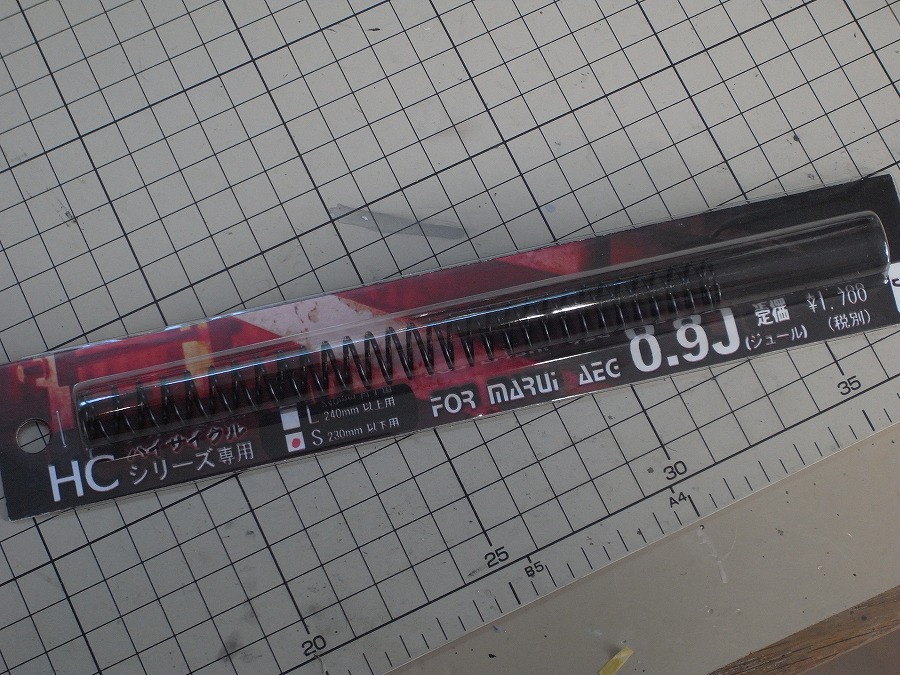

そのときのサイクルが秒間12発だったので、このサイクルの遅さはスプリングの重さが原因かと思って少し軟らかめのマルイ M4 CRW ハイサイクル用のスプリングを入れました。

その際の初速が90m/s。

初速が7m/sも下がったっていうことはスプリングによるモーターへの負担が下がったはずですからサイクルは多少上がるはず!

しかし!サイクルが秒間12秒で全く変わらず!

スプリングを変えてもサイクルが全く変わらないということはモーターの性能のパワーがそもそも低いということになります。

因みにバッテリーはET-1の1400mAhです。

EG-1000は燃費、耐久性、安定性が抜群、そしてなによりも3000円という安価なのでマストな選択ですね~!

ということで私もEG-1000Sモーターを入れてみたいと思います。

M4とかのシャフトが長いやつがEG-1000、AK系のシャフトが短いやつがEG-1000Sです。

交換していきます。

LCTのモーターとマルイのEG-1000モーターは色が似てますね。

余談ですが、Bizonのフレームはここを削るとメカボックスを入れるときの配線の収まりが良くなりますよ。

超音波カッターでズバっと!

最近調べてて知ったのですが、このAVENGERのスポーツライン BizonはGE(ゴールデンイーグル)のスポーツライン Bizonと全く同じものですね。

ブランド名変えたのかな?

まぁそんなことはいいとして

モーターを比べてみるとシャフトの長さが違う!!EG-1000の方が1mmくらい長い!

何も考えず、LCTのシャフト長で調整したメカボックスにEG-1000を入れて死ぬほどギア鳴りしたので焦りました・・・(汗)

ちゃんと確認しないとダメですね!

ということでシム調整をやり直し!シム調整はモーターのピニオンを基点にして調整するのが定石!

ベベルの高さを変えたのでそれに伴いスパーとセクターのシムも微調整しました。

めんどくさかったです(笑)

ガンジニア 石岡さんの神動画です。チューナー必見ですよ。

交換しました!

このモーターのラベル、安心感ありますね(笑)

さて、サイクルはというと・・・!

なんと秒間14発に増えました!

12発→14発はでかいです!

3000円で手軽に秒間2発増やせたのはコスパいいですね。

サイクルがスタンダード電動ガンとほぼ同等になりました。

因みにバッテリーは最初に秒間12発を計測した時から充電してないです。むしろ少し減った状態で秒間2発増えてます。さすがEG-1000だぜ・・・。

しかし、リポバッテリーを使って秒間14発ってちょっと少ない気もするので暇な時に配線系も交換してみようかと。

この電動ガンはやたらと接点が多いので電流をかなりスポイルしている気がするのですよ・・・。

・モーター接点

・スイッチ接点

・メカボ接点

・バッテリー接点

・セレクタープレート接点

・ヒューズ接点

接点だらけ!!う~ん、下手すると次世代M4よりも効率悪いかも!?

メカボ接点というのはスイッチから配線を外せるようになってるのですよ。

改修後プラン

・モーター接点 → 〇型端子化

・スイッチ接点 → FET化

・バッテリー接点 → T端子化

・セレクタープレート接点 → 接触面拡張

・スイッチコネクタ接点 → オミット

・メカボ接点 → オミット

※配線を全て銀コードに交換

これだけやれば下手すると秒間が更に2発くらい増える気がする!

なんか手をかけないようにしようと思ってたのにやりたいことがどんどん出てくる・・・ものづくり系人間の性ですな・・・。

ということでまた次回!

ゲーム中にサイクルの遅さが気になったのでモーターを変えてみたいと思います。

変えるだけだと面白くないので秒間何発増えたかを音声ソフトを用いて検証してみます。

パーツを交換した時、感覚的に「あ~なんかちょっと良くなったかも!?」と思うだけというのはちょっと勿体無い気がしています。

せっかく投資をしたのだからしっかりと数値化して性能が向上した実感をより強く味わいたいのです。

今回サイクルアップする銃はコチラ↓

以前に初期調整をした時、テキトーに入れた90Mスプリングで初速が0.2弾で97m/sも出てしまってました。

そのときのサイクルが秒間12発だったので、このサイクルの遅さはスプリングの重さが原因かと思って少し軟らかめのマルイ M4 CRW ハイサイクル用のスプリングを入れました。

その際の初速が90m/s。

初速が7m/sも下がったっていうことはスプリングによるモーターへの負担が下がったはずですからサイクルは多少上がるはず!

しかし!サイクルが秒間12秒で全く変わらず!

スプリングを変えてもサイクルが全く変わらないということはモーターの性能のパワーがそもそも低いということになります。

因みにバッテリーはET-1の1400mAhです。

EG-1000は燃費、耐久性、安定性が抜群、そしてなによりも3000円という安価なのでマストな選択ですね~!

ということで私もEG-1000Sモーターを入れてみたいと思います。

M4とかのシャフトが長いやつがEG-1000、AK系のシャフトが短いやつがEG-1000Sです。

交換していきます。

LCTのモーターとマルイのEG-1000モーターは色が似てますね。

余談ですが、Bizonのフレームはここを削るとメカボックスを入れるときの配線の収まりが良くなりますよ。

超音波カッターでズバっと!

最近調べてて知ったのですが、このAVENGERのスポーツライン BizonはGE(ゴールデンイーグル)のスポーツライン Bizonと全く同じものですね。

ブランド名変えたのかな?

まぁそんなことはいいとして

モーターを比べてみるとシャフトの長さが違う!!EG-1000の方が1mmくらい長い!

何も考えず、LCTのシャフト長で調整したメカボックスにEG-1000を入れて死ぬほどギア鳴りしたので焦りました・・・(汗)

ちゃんと確認しないとダメですね!

ということでシム調整をやり直し!シム調整はモーターのピニオンを基点にして調整するのが定石!

ベベルの高さを変えたのでそれに伴いスパーとセクターのシムも微調整しました。

めんどくさかったです(笑)

ガンジニア 石岡さんの神動画です。チューナー必見ですよ。

交換しました!

このモーターのラベル、安心感ありますね(笑)

さて、サイクルはというと・・・!

なんと秒間14発に増えました!

12発→14発はでかいです!

3000円で手軽に秒間2発増やせたのはコスパいいですね。

サイクルがスタンダード電動ガンとほぼ同等になりました。

因みにバッテリーは最初に秒間12発を計測した時から充電してないです。むしろ少し減った状態で秒間2発増えてます。さすがEG-1000だぜ・・・。

しかし、リポバッテリーを使って秒間14発ってちょっと少ない気もするので暇な時に配線系も交換してみようかと。

この電動ガンはやたらと接点が多いので電流をかなりスポイルしている気がするのですよ・・・。

・モーター接点

・スイッチ接点

・メカボ接点

・バッテリー接点

・セレクタープレート接点

・ヒューズ接点

接点だらけ!!う~ん、下手すると次世代M4よりも効率悪いかも!?

メカボ接点というのはスイッチから配線を外せるようになってるのですよ。

改修後プラン

・モーター接点 → 〇型端子化

・スイッチ接点 → FET化

・バッテリー接点 → T端子化

・セレクタープレート接点 → 接触面拡張

・スイッチコネクタ接点 → オミット

・メカボ接点 → オミット

※配線を全て銀コードに交換

これだけやれば下手すると秒間が更に2発くらい増える気がする!

なんか手をかけないようにしようと思ってたのにやりたいことがどんどん出てくる・・・ものづくり系人間の性ですな・・・。

ということでまた次回!

2017年11月21日

VFC M4 ES スティンガー #24 チャンバーをドラムタイプに変更!

先日、名古屋にあるコンバットレディ愛知というフィールドに遊びに行ってきました!

その際にこのメインを使ったのですがチャンバーのホップ調整がシビアすぎて面倒だなと思ったので新しいものに変えようかと。

フィールドレポ的なのは最後の方に。

さて、以前にマイクロスイッチ化&FET化&トリガースプリングレス化によってかなり気持ちの良いフィーリングになったわけですが、ちょっとホップ調整が気になり始めました。

現在はライラクスのメタルチャンバーを使っていて、チャンバーそのものの性能は素晴らしいのですが、このダイアル式の調整がかな~りシビア。

レンジで調整しているとほんの少し触っただけでフライヤーになってしまったりして難儀しました。

まぁコンバットレディ愛知さんはCQB系ですし、遠くても25mくらいの距離ですから弱ホップにして遊んでましたので問題はありませんでした。

今回はACE1ARMSのVer.2用メタルチャンバーに交換してみたいと思います。

これを選んだ理由としては微調整の利くドラム式という点、メタルという点、あとはガンズグローバの社長さんにオススメされたから(笑)

一応おなじドラム式のPROWINのメタルチャンバーも持っているのですが、組込みの際にパッキンとチャンバーの間に隙間が出来る等の批評があったのでACE1ARMSにしました。

ホビーショップCZの教えでは「カスタムパーツがダメだとか使えないとかじゃないんじゃないんだよ!使えるようにするんだよ!」ということなのでPROWINもそのうち調整してテキトーな銃に入れようと思います。

実際に社外品のカスタムパーツがすんなり組込み出来て即性能アップ!なんてウマイ話なんて実はそんなにありませんしね。

ただ、組み込むのに手数は少ない方が良いということで今回はACE1ARMSを試してみたいと思いますよ!

ではACE1ARMSのメタルチャンバーを見ていきますよ!

ドラム式のダイアルはチャンバー側のOリングの摩擦によってズレないような仕組みになっていました。結構固めなので撃ってる内にズレるといったことはなさそうですが、ここは次世代電動ガンみたくクリック感あった方がよかったな~!

ホップアームはゲート跡のバリが残っていましたが動作には関係ない場所なので良しとしましょう。一応ニッパーで切り落としておきました。

押しゴムは暗闇で光りそうな色してますね(笑)マルイの押しゴムよりちょっと硬い印象です。シリコンっぽい感じ。

ホップパッキンはマルイにするのが大正義ですが、付属していたパッキンがおもしろそうなので試しに使ってみたいと思います。レッツ組込み!

さくっと組込み完了!なんだか色が毒々しいな(笑)

さて、先ほど付属のパッキンが面白そうと書いたのはこういう風になっていたからです。

ホップ面がファイアフライのくらげのようになっています。

そして矢印のところが少し出っ張っていて、弾を毎回同じ場所で保持できるような仕組みになっていました。

電動ガンのフルオート時の集弾性を良くするにはいかに弾を毎回同じ場所に保持して発射するかという点と、いかにチャンバーがブレないようにするかという2点に尽きます。

その点で言えばこのパッキンが上手く機能すれば集弾性がよくなるのではないかなーと!

ただちょっと抜弾抵抗がマルイのパッキンに比べてキツかったのでん~どうだろうといった感じ。

レンジで撃ってみないと分りませんね。

集弾性について上記の2点を挙げましたが、それより重要なのは弾ですよ弾。

銃をめっちゃカスタムしてるのに安いバイオBB弾使っているのはお笑いです。チャンバーのカスタムよりも真球性の高いメーカーの弾を選ぶのが集弾性を求める近道ですよ。

集弾性を求めるならマルイの0.25バイオ弾一択ですよ。G&Gよりもマルイの弾の方が製造工程での研磨が1回多いのですよ。つまり精度の平均値が上ということです。

お金に余裕があれば0.28とかですね。禁止のフィールド多いですけど。

さて、今度はチャンバーがブレないようにする加工です。

羽の部分に高粘度の瞬着を盛って固めました。裏側も同じようにしています。アウターに入れる際にギュッっとキツイくらいで丁度良いです。

あとはチャンバーがメカボックスに密着できるように前側にも瞬着を盛りました。

アッパーとロアを組んでフレームロックピンを差し込む時にギュッっとチャンバーがメカボに押し付けられる塩梅です。

これはホビーショップCZで教えてもらいました。

自分の電動ガンのマガジンハウジングから指を入れてチャンバーをグイッと強めに動かしてみたときに、ガタつきがある銃は集団性の向上余地があります。

チャンバーにガタつきがあると、フルオートで撃つ際にチャンバー自体が振動でブレてしまうのでホップパッキン云々以前の問題になります。

指で力強く押してもビクともしないチャンバーはOKです。

あと、フルオート時の集弾性の要素で言えばセクターチップも重要な要素になります。

それに関してはコチラの記事を見てください。

マガジンから上がってきた弾をノズルがチャンバーに押し込むわけですが、セクターチップの形次第で弾をゆっくりとチャンバーに押し込むことができるようになるので毎回の弾の発射位置を平均化できるようになります。

セクターとタペットの相性によってはタペットが一気に開放されてバネの勢いに任せて前進してしまうと弾はノズルに弾かれるようにチャンバーに入っていきます。そうなるとフルオート時の毎回の弾の発射位置がバラバラになります。

理想は送り込まれた全ての弾がホップの突起に触れた状態にすることですね。

勢い良く弾が押し込まれるとホップの突起に少し食い込んだ状態で発射されることもあるということです。その弾のホップの掛かりが弱くなるのでその弾の飛距離は落ちてしまいます。

そういったことが起こると、フルオート時に弾が上下にバラけるということになるわけです。

ちなみにチャンバーのガタつきを無くすのに使った瞬着と硬化剤はこれです。

ということでチャンバー交換終了!

近いうちにサバイバルゲームフィールドbattleさんのレンジで試させてもらお!

さて、コンバットレディ愛知に行った話を。

ツイッターを見てたらなんだか面白そうなフィールドの写真が回ってきて、こんなに写真見て心躍ったのは久々だな~ということで遊びに行ってきました。

写真を見たらスゲー広そうに見えたのですが、実際の面積はバトルシティさんの池を除いた面積と同じくらいでしたね。

コンバットレディ愛知さんはSTREETとOLD CAMPという2つのフィールドがあって、今回はSTREETで遊びました。

完全なCQBフィールドで人工物が綺麗に配置されています。

フィールドマップはこんな感じ。

一辺が65mの正方形って感じでしたね。

CQBをやるには程よい広さでした。

なんか街灯とかが良い雰囲気でてて、アメリカのコンバットゲームフィールドのような感じ。

オープンして3年目だそうで、平日にも関わらず68名も集まっていました。

今、関東で平日にこれだけ集められるフィールドはほとんど無いんじゃないかな?

トヨタのお膝元なのでそれ関係の職業の方が多いそうです。

ミーティングもスタッフさんはしっかりと説明されていました。

特に「プレキャリやベストを着用している方は被弾に気付きにくい装備という自覚は持っておいて下さい。それを意識してるとしてないとでは全然違います。」と言っていて、これは素晴らしいなと。

敵を撃つことに集中しすぎて被弾を拾う事を疎かにしてはいけないということですね。

これは装備云々に関わらず全員が意識しておかなければならない事ですね。

相手には寛容に、自分には厳しく!

ゲーム中も厳しめにジャッジしていたので好印象。

セーフティエリアは全て屋根があり、中にはモニターまで設置してありました。

観戦台からフィールド内を見渡すことができます。

店長の赤澤さんは関東の人気フィールドを目指す感じで作りましたと仰っていましたが、普通に関東の中でもかなり上の方なんじゃないかという設備でしたね。

非常に楽しかったのでまた機会を作って遊びに行きたいと思います。

ということでまた次回!

その際にこのメインを使ったのですがチャンバーのホップ調整がシビアすぎて面倒だなと思ったので新しいものに変えようかと。

フィールドレポ的なのは最後の方に。

さて、以前にマイクロスイッチ化&FET化&トリガースプリングレス化によってかなり気持ちの良いフィーリングになったわけですが、ちょっとホップ調整が気になり始めました。

現在はライラクスのメタルチャンバーを使っていて、チャンバーそのものの性能は素晴らしいのですが、このダイアル式の調整がかな~りシビア。

レンジで調整しているとほんの少し触っただけでフライヤーになってしまったりして難儀しました。

まぁコンバットレディ愛知さんはCQB系ですし、遠くても25mくらいの距離ですから弱ホップにして遊んでましたので問題はありませんでした。

今回はACE1ARMSのVer.2用メタルチャンバーに交換してみたいと思います。

これを選んだ理由としては微調整の利くドラム式という点、メタルという点、あとはガンズグローバの社長さんにオススメされたから(笑)

一応おなじドラム式のPROWINのメタルチャンバーも持っているのですが、組込みの際にパッキンとチャンバーの間に隙間が出来る等の批評があったのでACE1ARMSにしました。

ホビーショップCZの教えでは「カスタムパーツがダメだとか使えないとかじゃないんじゃないんだよ!使えるようにするんだよ!」ということなのでPROWINもそのうち調整してテキトーな銃に入れようと思います。

実際に社外品のカスタムパーツがすんなり組込み出来て即性能アップ!なんてウマイ話なんて実はそんなにありませんしね。

ただ、組み込むのに手数は少ない方が良いということで今回はACE1ARMSを試してみたいと思いますよ!

ではACE1ARMSのメタルチャンバーを見ていきますよ!

ドラム式のダイアルはチャンバー側のOリングの摩擦によってズレないような仕組みになっていました。結構固めなので撃ってる内にズレるといったことはなさそうですが、ここは次世代電動ガンみたくクリック感あった方がよかったな~!

ホップアームはゲート跡のバリが残っていましたが動作には関係ない場所なので良しとしましょう。一応ニッパーで切り落としておきました。

押しゴムは暗闇で光りそうな色してますね(笑)マルイの押しゴムよりちょっと硬い印象です。シリコンっぽい感じ。

ホップパッキンはマルイにするのが大正義ですが、付属していたパッキンがおもしろそうなので試しに使ってみたいと思います。レッツ組込み!

さくっと組込み完了!なんだか色が毒々しいな(笑)

さて、先ほど付属のパッキンが面白そうと書いたのはこういう風になっていたからです。

ホップ面がファイアフライのくらげのようになっています。

そして矢印のところが少し出っ張っていて、弾を毎回同じ場所で保持できるような仕組みになっていました。

電動ガンのフルオート時の集弾性を良くするにはいかに弾を毎回同じ場所に保持して発射するかという点と、いかにチャンバーがブレないようにするかという2点に尽きます。

その点で言えばこのパッキンが上手く機能すれば集弾性がよくなるのではないかなーと!

ただちょっと抜弾抵抗がマルイのパッキンに比べてキツかったのでん~どうだろうといった感じ。

レンジで撃ってみないと分りませんね。

集弾性について上記の2点を挙げましたが、それより重要なのは弾ですよ弾。

銃をめっちゃカスタムしてるのに安いバイオBB弾使っているのはお笑いです。チャンバーのカスタムよりも真球性の高いメーカーの弾を選ぶのが集弾性を求める近道ですよ。

集弾性を求めるならマルイの0.25バイオ弾一択ですよ。G&Gよりもマルイの弾の方が製造工程での研磨が1回多いのですよ。つまり精度の平均値が上ということです。

お金に余裕があれば0.28とかですね。禁止のフィールド多いですけど。

さて、今度はチャンバーがブレないようにする加工です。

羽の部分に高粘度の瞬着を盛って固めました。裏側も同じようにしています。アウターに入れる際にギュッっとキツイくらいで丁度良いです。

あとはチャンバーがメカボックスに密着できるように前側にも瞬着を盛りました。

アッパーとロアを組んでフレームロックピンを差し込む時にギュッっとチャンバーがメカボに押し付けられる塩梅です。

これはホビーショップCZで教えてもらいました。

自分の電動ガンのマガジンハウジングから指を入れてチャンバーをグイッと強めに動かしてみたときに、ガタつきがある銃は集団性の向上余地があります。

チャンバーにガタつきがあると、フルオートで撃つ際にチャンバー自体が振動でブレてしまうのでホップパッキン云々以前の問題になります。

指で力強く押してもビクともしないチャンバーはOKです。

あと、フルオート時の集弾性の要素で言えばセクターチップも重要な要素になります。

それに関してはコチラの記事を見てください。

マガジンから上がってきた弾をノズルがチャンバーに押し込むわけですが、セクターチップの形次第で弾をゆっくりとチャンバーに押し込むことができるようになるので毎回の弾の発射位置を平均化できるようになります。

セクターとタペットの相性によってはタペットが一気に開放されてバネの勢いに任せて前進してしまうと弾はノズルに弾かれるようにチャンバーに入っていきます。そうなるとフルオート時の毎回の弾の発射位置がバラバラになります。

理想は送り込まれた全ての弾がホップの突起に触れた状態にすることですね。

勢い良く弾が押し込まれるとホップの突起に少し食い込んだ状態で発射されることもあるということです。その弾のホップの掛かりが弱くなるのでその弾の飛距離は落ちてしまいます。

そういったことが起こると、フルオート時に弾が上下にバラけるということになるわけです。

ちなみにチャンバーのガタつきを無くすのに使った瞬着と硬化剤はこれです。

ということでチャンバー交換終了!

近いうちにサバイバルゲームフィールドbattleさんのレンジで試させてもらお!

さて、コンバットレディ愛知に行った話を。

ツイッターを見てたらなんだか面白そうなフィールドの写真が回ってきて、こんなに写真見て心躍ったのは久々だな~ということで遊びに行ってきました。

写真を見たらスゲー広そうに見えたのですが、実際の面積はバトルシティさんの池を除いた面積と同じくらいでしたね。

コンバットレディ愛知さんはSTREETとOLD CAMPという2つのフィールドがあって、今回はSTREETで遊びました。

完全なCQBフィールドで人工物が綺麗に配置されています。

フィールドマップはこんな感じ。

一辺が65mの正方形って感じでしたね。

CQBをやるには程よい広さでした。

なんか街灯とかが良い雰囲気でてて、アメリカのコンバットゲームフィールドのような感じ。

オープンして3年目だそうで、平日にも関わらず68名も集まっていました。

今、関東で平日にこれだけ集められるフィールドはほとんど無いんじゃないかな?

トヨタのお膝元なのでそれ関係の職業の方が多いそうです。

ミーティングもスタッフさんはしっかりと説明されていました。

特に「プレキャリやベストを着用している方は被弾に気付きにくい装備という自覚は持っておいて下さい。それを意識してるとしてないとでは全然違います。」と言っていて、これは素晴らしいなと。

敵を撃つことに集中しすぎて被弾を拾う事を疎かにしてはいけないということですね。

これは装備云々に関わらず全員が意識しておかなければならない事ですね。

相手には寛容に、自分には厳しく!

ゲーム中も厳しめにジャッジしていたので好印象。

セーフティエリアは全て屋根があり、中にはモニターまで設置してありました。

観戦台からフィールド内を見渡すことができます。

店長の赤澤さんは関東の人気フィールドを目指す感じで作りましたと仰っていましたが、普通に関東の中でもかなり上の方なんじゃないかという設備でしたね。

非常に楽しかったのでまた機会を作って遊びに行きたいと思います。

ということでまた次回!

2017年10月21日

VFC M4 ES スティンガー #23 通電効率UPでサイクル向上を目指す

最近、ガンズグローバへ行く頻度が増えている大門団長です。

行く度に色々と教えてもらえるので勉強になります。

ガンズグローバHP

今回は社長さんに電動ガンの電流の抵抗について詳しく教えていただきましたのでその内容と工作の手順を書いていきます。

通電効率を上げるとレスポンスが良くなったり、秒間サイクルが向上したりするというのはなんとなく分っている方も多いとは思いますが電動ガンの配線や電気の流れについて解説します。

その中でもとりわけ抵抗を減らすことの重要性について詳しく書いていきます。

例えばミニ四駆は走り始めこそ最大量の電流を必要としますが、最大速度に達した場合は車体に慣性がついてきますのでモーターは少ない負担で済みます。つまり最初は電流を大量に消費しますが、最大スピードになった場合は最初よりも少ない電流量で済むのです。

しかし、電動ガンは違います。電動ガンのモーターは断続的に重いスプリングを引く為、常に最大量の電流を必要としています。

通常の18:1ギヤよりもトルクの少ないハイサイクル用13:1ギヤなどで硬いスプリングを回すような電動ガンなんかはモーターの力に頼ることになります。

そうなるとモーターは持てる力をフルに発揮してスプリングを引こうとする為、際限なく電流を要求するようになります。

電動ガンには電流を制御する装置などありません。モーターは例え自分が壊れようが、なにがなんでも全力でギヤを回そうとします。例えるなら20倍界王拳を使う梧空みたいなものですね。

そうなってくるとニッケル水素の瞬間放電量ではモーターが要求する電流量を供給しきれなくなります。

そこでリポバッテリーの登場というわけになります。

自動車のエンジンスターターをも動かしてしまうような大量の電流を瞬間的に放出できるリポバッテリーはモーターが要求した分の電流をフルに流します。

で、バッテリーがモーターに電流を届けるのに通る道が導線という訳ですが、導線は今までも記事にしてきた通り、芯線の素材が銀で、更に太ければ太いほど大量の電流を流すことができます。

ライラクスのEGエレメントコードあたりならノーマルよりも効率が良く、サイクルアップが見込めますね。リポの大電流も十分に許容できます。

が!しかし!

そのまま電流がスムーズにモーターまで届けば良いのですが、実際は電流がバッテリーからモーターにたどり着くまでに幾つもの「抵抗」という障害が待っています。

その障害が接点です。

接点と言うとスイッチを想像される方が多いと思いますが、なにも接点はスイッチだけではありません。

端子と端子が接する部分のことを接点と言います。

接点とは導線と導線の境い目のことですから、スイッチ以外にもバッテリーのコネクタ、モーターの端子が接点になります。

つまり、通常の電動ガンでリポバッテリーを使う場合はこの3ヶ所の接点が抵抗となって電流の流れを阻害しているのです。

配線を太くして通電効率の良い物に変えたとしても、途中の端子と端子の触れる面積が少なければその箇所が抵抗になってしまいますので高効率な配線に変えても電流が接点でスポイルされてしまいます。

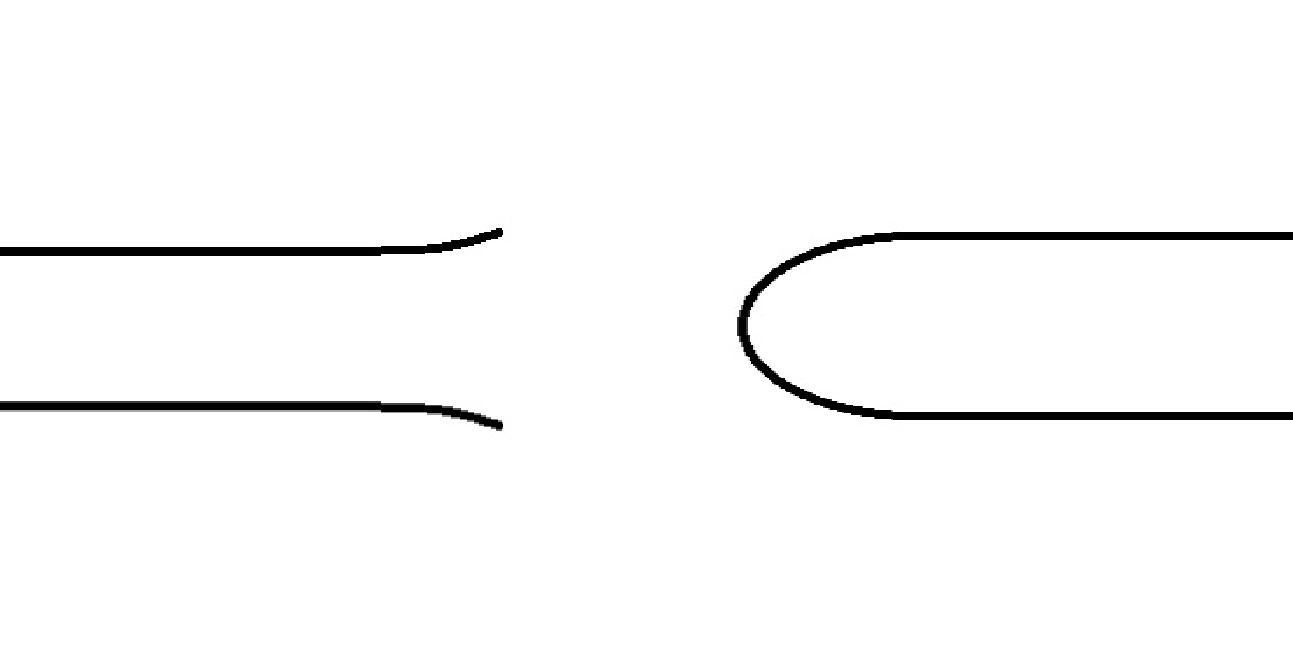

水道で例えるなら分りやすいでしょうか。水道管に勢い良くポンプで水を流しても途中が狭いと水の勢いが無くなりますよね?

こういうのをボトルネックといいます。

(ボトルネック概念図 引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF)

シャワーのホースの中間を指で摘んだら水の勢いが無くなるのを想像してもらうと分りやすいです。

シャワーヘッドから出るお湯の勢いで水車を回すことを想像して試しにお風呂でやってみてください。

途中のホースを摘んでシャワーヘッドからの水の勢いが無くなると水車の回転数が落ちるはずです。

それがリポバッテリーを使う電動ガンで起こっているということです。

東京マルイのノーマルの電動ガンはニッケル水素を使用することを前提として設計していますのでニッケル水素の放出電流であればノーマル電動ガンの接点はそこまで抵抗になるわけでもありません。

ですが、リポバッテリーの大電流だと許容できずに抵抗となってしまうのです。

さて、モーターは際限なく大電流を要求します。リポバッテリーはそれに応えて大電流を放出します。

その途中にある3ヶ所の接点は抵抗となって電流の流れを阻害します。

そこで許容できない電流が流れてきた時に接点はどうなるかと言うと発熱します。

ですから、硬いスプリングを入れた電動ガンでセミの連射をするとスイッチが溶けただとか、端子が溶けたという話をよく聞くわけです。

硬いスプリングを引くのにモーターは踏ん張る為、大量の電流を必要としますが、途中の接点が大電流を許容出来ないので発熱して溶けてしまうということですね。

因みにヒーターとかドライヤーで使うニクロム線は線そのものの抵抗値がめちゃくちゃ高いので線全体が発熱するということです。

なのでヒーターを強くして部屋の温度を高くしようとした場合、より大量の電流をニクロム線に流す必要があるので電気代がかさむのです。

ですから、イメージ的には発熱の原理は電動ガンも近いと言えます。

流速カスタムなどの高負荷な電動ガンは大電流を必要とします。接点の許容量を超えれば超えるほど、必然的に抵抗値が高くなりその分発熱してしまうのです。

以上のことからリポバッテリーを使う電動ガンの場合、接点の抵抗を無くすことで端子の発熱を抑えられ、効率良くモーターに電気を流すことでレスポンスやサイクルが向上するという仕組みが分ったかと思います。

では!

どうすれば接点での抵抗を減らせるかと言うと、端子と端子の触れるの面積を増やすことだそうです。

ですから、端子同士は最低でも使用している配線の芯線の断面よりは広い面積が触れていないとボトルネックになるということになります。

で!私の電動ガンのスイッチはFETにしているのでノーマルスイッチのような抵抗はありません。

そして、モーターの端子は以前に丸型の端子をネジで留める方式にしたので接触面積は芯線の断面積よりも広くなっています。

ですから最後に残された抵抗はバッテリーコネクタになります。

ということで長い前置きでしたが今回はバッテリーコネクタの抵抗を減らし、サイクルアップを目指します。

まずは東京マルイ電動ガンのバッテリーコネクタをみていきましょう。

標準装備のタミヤコネクタの中身の端子はこういう感じになっています。

形状を見る限りでは接触面積は広そうですが・・・

タミヤコネクタの断面図を見てみるとこんな感じです。

もちろんオスの方が少し太くなっています。そうじゃないと接触できませんからね。

で、挿すとメス側はこのように広がってしまうのでオスとメスの接点は赤〇の部分だけ。つまり点で接触していることになります。円柱形の物を差し込んでいるので線と言うのが正しいか。

まぁこの図は極端なので実際はもう少し広い面積が接触してはいますが、それでもEGエレメントコードの断面よりは狭いでしょう。

しかもこのコネクタ、0.2mm厚の金板を曲げて成型したものなのでそもそも素材が薄いという点も。

しかもタミヤコネクタの場合、カプラーに端子を取り付けてオスとメスを接続した場合、実際にはこれくらいしか刺さっていません。

この程度の接触面積にリポバッテリーの電流を流すとかなりの抵抗になります。

チューナーの間で「タミヤコネクタは溶ける」と言われてるのはこういったことが理由になります。

そこまで負荷の高くないノーマルの電動ガンでもリポバッテリーを使って連射するとコネクターがかなり熱くなると思います。

とまぁ、私のメカボックスの負荷、モーターの種類や接点抵抗など色々踏まえた上で今回使用するのはミニT型2ピンコネクタです。

よく海外製電動ガンで見るTコネクタのミニ版のやつ。

社長さん曰く、リポバッテリーの7.4vで18:1のギヤを使って少し硬いくらいのスプリングを引だけならこのミニT型端子であれば全く問題ないとのこと。

11.1vで13:1のギヤを使って130スプリングを引くようなパワーカスタムなら端子の接触面積が広い通常のT型の方が良いとのこと。

私は7.4vですし、バッテリースペースにも制約があるのでこのミニTが好都合。

T型コネクタは端子と端子がしっかりと面で接触するので抵抗が少ないのだそうだ。

通常のT型コネクタと比べるとこんな感じ。

かなりコンパクトです。

ミニでもEGエレメントコードの芯線より端子の断面積が広いし接触面積も十分そうです。

さて、まずはリポバッテリーの方から端子を変えていきますよ!

タミヤコネクタと比べてもかなりコンパクト。

ニッパーでプラスとマイナスを別々で切ってからハンダ付けしていきます。先に収縮チューブを通しておくのを忘れずに!

未だにリポバッテリーの配線を弄るのは怖いです(笑)

油断してプラスとマイナスが接触してショートすると死ぬほど焦ります!

下手すると本当に火事になるのでバッテリーの取り扱いに覚えのある人だけやってください。自信が無い方はショップとかに依頼してください。

とりあえずバッテリー側は交換完了。

Tコネクタは縦になっている端子がプラスで横になっている端子がマイナスです。

横幅に関してはバランスコネクタよりも小さいです!

次に電動ガン側です。

こっちはショートする恐れが無いのでガンガン攻めます(笑)

このように板バネで端子同士を面で密着させる訳ですね。

Tコネクタってハンダ付けしやすいですね。

さくっと交換完了!

いつものようにフルオートで撃った際の音を録音して1秒間のサイクルを確認しました。

結果、0.5発だけアップしました。

たった0.5?

ってお思いでしょうが、私の銃は既にFET化、高効率配線化、モーターコネクタも丸型端子化しているのでこんなものでしょう。

というかバッテリー端子変えただけで秒間0.5発も伸びたなら御の字ではないでしょうか。

ですから、ノーマル電動ガンをリポバッテリーで運用している方ならヒューズレス化、FET化、高効率配線化、モーター丸型端子化、バッテリーコネクタT型化の4種目を施せばノーマルから秒間1~2発程度の向上が見込めるかもしれません。

因みに次世代電動ガンはスイッチ、バッテリー端子、モーター端子、ヒューズの他にストック内金属の棒が入っていますので合計8つの接点があります。

しかも、次世代でリポバッテリーを使うほとんどの方が変換コネクタを使用してると思います。

その場合は接点が更に1箇所増えるわけですから実に9箇所の接点があるということになります。これはかなりの抵抗になってると言えるでしょう。

特にストック内のスライド接点はかなり接触面積が狭いですから、これら全ての接点抵抗を改善すれば確実に秒間2発以上はサイクルアップできそうです。

配線やFETを交換するなら、そのままモーターとバッテリー端子も効率の良いものに交換しないと結局はモーター端子とバッテリー端子で電流をスポイルしてしまい、配線とFETの性能を殺してしまいます。

ガンズグローバの社長さんが「電動ガンのカスタムはいかに抵抗を無くすか」と仰っていてなるほどな~!と思いました。

これはなにも電気回路の抵抗のことだけではなく、メカボックスのギヤやピストンなどの物理的な摩擦抵抗のこともだそうです。

ですからギヤの軸をベアリングにしたり、ピストンレールがザラついていたら磨いて抵抗を減らしたりとかをしているということです。まぁベアリング軸受を入れるか否かはベアリング径と負荷の程度によって変わるという話も聞いたのでそれはまた今度。

そうやって駆動系の摩擦抵抗も減らせばモーターへの負荷が軽減されます。余計な仕事を減らしてやると楽になるはずですよね?

そうすればモーターが要求する電流量を抑えることに繋がります。

電流量が減ればバッテリーの持ちも良くなり、接点の抵抗値も下がって発熱も少なくなりますね。

結果的に電動ガン全体の耐久性の向上になるのです。

因みに高効率の導線でも、その導線自体に少なからず抵抗値というのがあります。ですから導線が長ければ長いほどその分抵抗が大きくなるらしいです。

以上のことから配線もなるべく短くするほうが良いとのこと。

いや~勉強になりました。

カスタムする際は何も考えずに社外品のパーツを入れるよりも先に抵抗を減らしてブラッシュアップするというのが必要ってことですね。

ですから初速上げたいからっていきなりスプリングだけ高レートの物に変えてみましたってのはかなりダメな選択かもしれません。

もしそれをやるなら最低でも接点抵抗を出来る限り減らして、ギヤ比をトルク寄りのものに変えたりとかしないと。

スプリングを強いのに変えたらスイッチ燃えたっていうのはセミをメインで運用する人には定番な壊れ方ですし。

私もこれからはまず最初に出来る限り全ての抵抗を軽減する作業をやってからモーター交換だとかギヤ交換を始めるようにしよう。

まぁ中身ドノーマルにリポ使うくらいならそこまで気にすることでも無いかもしれませんが、それでもいずれノーマルのタミヤコネクタの端子を保持する部分が熱で徐々に広がってきて端子がクラクラになっていきます。私が今まで使っていたコネクタも何個かは軽く広がってました。

そのまま放置して微妙に接点が触れるか触れないかの状態で通電させるとそこでスパークが発生したり、最悪の場合はそのままコネクタが融解、ショートしてリポ炎上って可能性が無きにしも非ず。

ですから、リポバッテリーをお使いの方は定期的にバッテリーカプラーもチェックして中の端子がグラついているようでしたらカプラーを交換した方が良いかもですね。

ということでまた次回!

行く度に色々と教えてもらえるので勉強になります。

ガンズグローバHP

今回は社長さんに電動ガンの電流の抵抗について詳しく教えていただきましたのでその内容と工作の手順を書いていきます。

通電効率を上げるとレスポンスが良くなったり、秒間サイクルが向上したりするというのはなんとなく分っている方も多いとは思いますが電動ガンの配線や電気の流れについて解説します。

その中でもとりわけ抵抗を減らすことの重要性について詳しく書いていきます。

例えばミニ四駆は走り始めこそ最大量の電流を必要としますが、最大速度に達した場合は車体に慣性がついてきますのでモーターは少ない負担で済みます。つまり最初は電流を大量に消費しますが、最大スピードになった場合は最初よりも少ない電流量で済むのです。

しかし、電動ガンは違います。電動ガンのモーターは断続的に重いスプリングを引く為、常に最大量の電流を必要としています。

通常の18:1ギヤよりもトルクの少ないハイサイクル用13:1ギヤなどで硬いスプリングを回すような電動ガンなんかはモーターの力に頼ることになります。

そうなるとモーターは持てる力をフルに発揮してスプリングを引こうとする為、際限なく電流を要求するようになります。

電動ガンには電流を制御する装置などありません。モーターは例え自分が壊れようが、なにがなんでも全力でギヤを回そうとします。例えるなら20倍界王拳を使う梧空みたいなものですね。

そうなってくるとニッケル水素の瞬間放電量ではモーターが要求する電流量を供給しきれなくなります。

そこでリポバッテリーの登場というわけになります。

自動車のエンジンスターターをも動かしてしまうような大量の電流を瞬間的に放出できるリポバッテリーはモーターが要求した分の電流をフルに流します。

で、バッテリーがモーターに電流を届けるのに通る道が導線という訳ですが、導線は今までも記事にしてきた通り、芯線の素材が銀で、更に太ければ太いほど大量の電流を流すことができます。

ライラクスのEGエレメントコードあたりならノーマルよりも効率が良く、サイクルアップが見込めますね。リポの大電流も十分に許容できます。

が!しかし!

そのまま電流がスムーズにモーターまで届けば良いのですが、実際は電流がバッテリーからモーターにたどり着くまでに幾つもの「抵抗」という障害が待っています。

その障害が接点です。

接点と言うとスイッチを想像される方が多いと思いますが、なにも接点はスイッチだけではありません。

端子と端子が接する部分のことを接点と言います。

接点とは導線と導線の境い目のことですから、スイッチ以外にもバッテリーのコネクタ、モーターの端子が接点になります。

つまり、通常の電動ガンでリポバッテリーを使う場合はこの3ヶ所の接点が抵抗となって電流の流れを阻害しているのです。

配線を太くして通電効率の良い物に変えたとしても、途中の端子と端子の触れる面積が少なければその箇所が抵抗になってしまいますので高効率な配線に変えても電流が接点でスポイルされてしまいます。

水道で例えるなら分りやすいでしょうか。水道管に勢い良くポンプで水を流しても途中が狭いと水の勢いが無くなりますよね?

こういうのをボトルネックといいます。

(ボトルネック概念図 引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF)

シャワーのホースの中間を指で摘んだら水の勢いが無くなるのを想像してもらうと分りやすいです。

シャワーヘッドから出るお湯の勢いで水車を回すことを想像して試しにお風呂でやってみてください。

途中のホースを摘んでシャワーヘッドからの水の勢いが無くなると水車の回転数が落ちるはずです。

それがリポバッテリーを使う電動ガンで起こっているということです。

東京マルイのノーマルの電動ガンはニッケル水素を使用することを前提として設計していますのでニッケル水素の放出電流であればノーマル電動ガンの接点はそこまで抵抗になるわけでもありません。

ですが、リポバッテリーの大電流だと許容できずに抵抗となってしまうのです。

さて、モーターは際限なく大電流を要求します。リポバッテリーはそれに応えて大電流を放出します。

その途中にある3ヶ所の接点は抵抗となって電流の流れを阻害します。

そこで許容できない電流が流れてきた時に接点はどうなるかと言うと発熱します。

ですから、硬いスプリングを入れた電動ガンでセミの連射をするとスイッチが溶けただとか、端子が溶けたという話をよく聞くわけです。

硬いスプリングを引くのにモーターは踏ん張る為、大量の電流を必要としますが、途中の接点が大電流を許容出来ないので発熱して溶けてしまうということですね。

因みにヒーターとかドライヤーで使うニクロム線は線そのものの抵抗値がめちゃくちゃ高いので線全体が発熱するということです。

なのでヒーターを強くして部屋の温度を高くしようとした場合、より大量の電流をニクロム線に流す必要があるので電気代がかさむのです。

ですから、イメージ的には発熱の原理は電動ガンも近いと言えます。

流速カスタムなどの高負荷な電動ガンは大電流を必要とします。接点の許容量を超えれば超えるほど、必然的に抵抗値が高くなりその分発熱してしまうのです。

以上のことからリポバッテリーを使う電動ガンの場合、接点の抵抗を無くすことで端子の発熱を抑えられ、効率良くモーターに電気を流すことでレスポンスやサイクルが向上するという仕組みが分ったかと思います。

では!

どうすれば接点での抵抗を減らせるかと言うと、端子と端子の触れるの面積を増やすことだそうです。

ですから、端子同士は最低でも使用している配線の芯線の断面よりは広い面積が触れていないとボトルネックになるということになります。

で!私の電動ガンのスイッチはFETにしているのでノーマルスイッチのような抵抗はありません。

そして、モーターの端子は以前に丸型の端子をネジで留める方式にしたので接触面積は芯線の断面積よりも広くなっています。

ですから最後に残された抵抗はバッテリーコネクタになります。

ということで長い前置きでしたが今回はバッテリーコネクタの抵抗を減らし、サイクルアップを目指します。

まずは東京マルイ電動ガンのバッテリーコネクタをみていきましょう。

標準装備のタミヤコネクタの中身の端子はこういう感じになっています。

形状を見る限りでは接触面積は広そうですが・・・

タミヤコネクタの断面図を見てみるとこんな感じです。

もちろんオスの方が少し太くなっています。そうじゃないと接触できませんからね。

で、挿すとメス側はこのように広がってしまうのでオスとメスの接点は赤〇の部分だけ。つまり点で接触していることになります。円柱形の物を差し込んでいるので線と言うのが正しいか。

まぁこの図は極端なので実際はもう少し広い面積が接触してはいますが、それでもEGエレメントコードの断面よりは狭いでしょう。

しかもこのコネクタ、0.2mm厚の金板を曲げて成型したものなのでそもそも素材が薄いという点も。

しかもタミヤコネクタの場合、カプラーに端子を取り付けてオスとメスを接続した場合、実際にはこれくらいしか刺さっていません。

この程度の接触面積にリポバッテリーの電流を流すとかなりの抵抗になります。

チューナーの間で「タミヤコネクタは溶ける」と言われてるのはこういったことが理由になります。

そこまで負荷の高くないノーマルの電動ガンでもリポバッテリーを使って連射するとコネクターがかなり熱くなると思います。

とまぁ、私のメカボックスの負荷、モーターの種類や接点抵抗など色々踏まえた上で今回使用するのはミニT型2ピンコネクタです。

よく海外製電動ガンで見るTコネクタのミニ版のやつ。

社長さん曰く、リポバッテリーの7.4vで18:1のギヤを使って少し硬いくらいのスプリングを引だけならこのミニT型端子であれば全く問題ないとのこと。

11.1vで13:1のギヤを使って130スプリングを引くようなパワーカスタムなら端子の接触面積が広い通常のT型の方が良いとのこと。

私は7.4vですし、バッテリースペースにも制約があるのでこのミニTが好都合。

T型コネクタは端子と端子がしっかりと面で接触するので抵抗が少ないのだそうだ。

通常のT型コネクタと比べるとこんな感じ。

かなりコンパクトです。

ミニでもEGエレメントコードの芯線より端子の断面積が広いし接触面積も十分そうです。

さて、まずはリポバッテリーの方から端子を変えていきますよ!

タミヤコネクタと比べてもかなりコンパクト。

ニッパーでプラスとマイナスを別々で切ってからハンダ付けしていきます。先に収縮チューブを通しておくのを忘れずに!

未だにリポバッテリーの配線を弄るのは怖いです(笑)

油断してプラスとマイナスが接触してショートすると死ぬほど焦ります!

下手すると本当に火事になるのでバッテリーの取り扱いに覚えのある人だけやってください。自信が無い方はショップとかに依頼してください。

とりあえずバッテリー側は交換完了。

Tコネクタは縦になっている端子がプラスで横になっている端子がマイナスです。

横幅に関してはバランスコネクタよりも小さいです!

次に電動ガン側です。

こっちはショートする恐れが無いのでガンガン攻めます(笑)

このように板バネで端子同士を面で密着させる訳ですね。

Tコネクタってハンダ付けしやすいですね。

さくっと交換完了!

いつものようにフルオートで撃った際の音を録音して1秒間のサイクルを確認しました。

結果、0.5発だけアップしました。

たった0.5?

ってお思いでしょうが、私の銃は既にFET化、高効率配線化、モーターコネクタも丸型端子化しているのでこんなものでしょう。

というかバッテリー端子変えただけで秒間0.5発も伸びたなら御の字ではないでしょうか。

ですから、ノーマル電動ガンをリポバッテリーで運用している方ならヒューズレス化、FET化、高効率配線化、モーター丸型端子化、バッテリーコネクタT型化の4種目を施せばノーマルから秒間1~2発程度の向上が見込めるかもしれません。

因みに次世代電動ガンはスイッチ、バッテリー端子、モーター端子、ヒューズの他にストック内金属の棒が入っていますので合計8つの接点があります。

しかも、次世代でリポバッテリーを使うほとんどの方が変換コネクタを使用してると思います。

その場合は接点が更に1箇所増えるわけですから実に9箇所の接点があるということになります。これはかなりの抵抗になってると言えるでしょう。

特にストック内のスライド接点はかなり接触面積が狭いですから、これら全ての接点抵抗を改善すれば確実に秒間2発以上はサイクルアップできそうです。

配線やFETを交換するなら、そのままモーターとバッテリー端子も効率の良いものに交換しないと結局はモーター端子とバッテリー端子で電流をスポイルしてしまい、配線とFETの性能を殺してしまいます。

ガンズグローバの社長さんが「電動ガンのカスタムはいかに抵抗を無くすか」と仰っていてなるほどな~!と思いました。

これはなにも電気回路の抵抗のことだけではなく、メカボックスのギヤやピストンなどの物理的な摩擦抵抗のこともだそうです。

ですからギヤの軸をベアリングにしたり、ピストンレールがザラついていたら磨いて抵抗を減らしたりとかをしているということです。まぁベアリング軸受を入れるか否かはベアリング径と負荷の程度によって変わるという話も聞いたのでそれはまた今度。

そうやって駆動系の摩擦抵抗も減らせばモーターへの負荷が軽減されます。余計な仕事を減らしてやると楽になるはずですよね?

そうすればモーターが要求する電流量を抑えることに繋がります。

電流量が減ればバッテリーの持ちも良くなり、接点の抵抗値も下がって発熱も少なくなりますね。

結果的に電動ガン全体の耐久性の向上になるのです。

因みに高効率の導線でも、その導線自体に少なからず抵抗値というのがあります。ですから導線が長ければ長いほどその分抵抗が大きくなるらしいです。

以上のことから配線もなるべく短くするほうが良いとのこと。

いや~勉強になりました。

カスタムする際は何も考えずに社外品のパーツを入れるよりも先に抵抗を減らしてブラッシュアップするというのが必要ってことですね。

ですから初速上げたいからっていきなりスプリングだけ高レートの物に変えてみましたってのはかなりダメな選択かもしれません。

もしそれをやるなら最低でも接点抵抗を出来る限り減らして、ギヤ比をトルク寄りのものに変えたりとかしないと。

スプリングを強いのに変えたらスイッチ燃えたっていうのはセミをメインで運用する人には定番な壊れ方ですし。

私もこれからはまず最初に出来る限り全ての抵抗を軽減する作業をやってからモーター交換だとかギヤ交換を始めるようにしよう。

まぁ中身ドノーマルにリポ使うくらいならそこまで気にすることでも無いかもしれませんが、それでもいずれノーマルのタミヤコネクタの端子を保持する部分が熱で徐々に広がってきて端子がクラクラになっていきます。私が今まで使っていたコネクタも何個かは軽く広がってました。

そのまま放置して微妙に接点が触れるか触れないかの状態で通電させるとそこでスパークが発生したり、最悪の場合はそのままコネクタが融解、ショートしてリポ炎上って可能性が無きにしも非ず。

ですから、リポバッテリーをお使いの方は定期的にバッテリーカプラーもチェックして中の端子がグラついているようでしたらカプラーを交換した方が良いかもですね。

ということでまた次回!

2017年10月18日

PMAG型D-60ドラムタイプ フラッシュマガジンの弾上がりを良くする

耐久戦なんかでベスポジを見つけて長時間そこに居座る際、弾数がかなり重要になってくる場面があります。

今自分がこの場所を離れたら押し込まれる危険性があるとかいう場面で弾切れすると悲惨なのでたまにこのドラムマガジンが役に立つ時があります。

ただ、前々からフルオート時の給弾不良が多発していたのでちょっと修理してみたいと思います。

ドラムマガジン=バラ撒く

ってイメージがあると思いますが私は相手に決定打を差し込む時以外はそんなにフルオート使わないです。

耐久戦の時に自分が重要なポジションで長時間の戦線保持が必要になった時はこのドラムマガジンに切り替えて出撃します。

定例会の15分ゲームとかなら使わないですね。

15分ゲームならほとんどの場合300連マグだけで事足ります。

Amazonでの評価はかなりいいですね!

ということで分解していきましょう。

このドラム型フラッシュマグかなりオススメですよ。ヒモを3回引くだけでゼンマイを巻ききれますし、電動巻上げ式よりも軽い。

そして何よりも電池とか必要ないってのが良いですね。

表の赤〇のパーツは手で回すと取れます。

このネジも外します。

裏側のネジを全部外していきます。

そうする簡単に中にアクセスできます。

で、ゼンマイ式マガジンは大体が弾を吸い込む部分かゼンマイに給弾不良の原因があるという相場が決まっているのでそこまで分解していきます。

この3箇所のネジを外していきます。

ゼンマイを取り出しました。

おうおう、どうせゼンマイユニットもマルイさんのモロパクリだろぅ!?

って思ったらやっぱりモロパクリでした(笑)

ん~見た目的には問題なさそうだけど。何が原因だ?

高粘度グリスが塗ってあるのが気になる。

ん~よく分らんのでマルイのゼンマイと交換だ!!

電動ガンのカスタムでも何でもそうですが、とりあえずマルイのに交換しておけば世の中は平和になります(笑)

ということでMP7用ドラムマガジンジョイントの製作時に犠牲になったMP5用ドラムマガジンの中からゼンマイを摘出!!

左がマルイ、右が元々入ってたやつ

ん?巻き数が違う?

でもAmazonのレビューだとゼンマイひと巻きで200発くらいの発射が~ って書いてあったのでそれだとマルイのMP5のゼンマイと同じですよね。

じゃあマルイのゼンマイでいいんじゃないか?MP5のドラムマガジンはハイサイクル対応で少しゼンマイの力が強いらしいですし。

これに変えれば給弾不良改善できるんじゃないでしょうか?わからないけど(笑)

で、ゼンマイを交換する前に元々付いてた粘度高めのグリスを拭き取ってから、大正義シリコンメンテナンススプレーをひと吹き!!

ゼンマイを取り付けます。

弾の通り道に付いたシリコンメンテナンススプレーは拭き取っておかないと弾道がバラついてしまいます。

ゼンマイ巻上げのヒモのところにも吹いておきました!

レンジで撃ってみると給弾不良が改善!よしよし。

そういえば先日、野暮用でスプラッシュさんに行った際にかすみんが遊びに来てたのですが、PP-19 Bizonをオススメされました。

ビゾン↓

「そういえば大門さん、ブッシュで匍匐するとき低い位置から射撃したいとかでショートマグ使ってるじゃないですか?ビゾンならマガジンこれだから邪魔にならないですよ?」

た、確かに!

「しかもマガジン1200発入るんですけど、バネで押し込むやつだからジャラジャラ音しなくて良いですよ?」

そ、そうなの!?1200発?ジャラジャラしないのいいね!

「スポーツラインのやつだったら安いですよ?12000円くらいですよ?」

んまじかよ!?安っ!!

ん~確かに言われてみたら私の戦い方に適しているなbizon・・・・。

ブッシュ戦ではかなり取り回しがしやすそうだ。ストック折りたたんだら短いし。

しかも12000円の超安価ときてる・・・。

西側のパーツを付けてモダナイズカスタムしてみたら面白そうだなbizon・・・。

くそっ!俺の物欲のツボを的確に抑えてきたかすみん許さん!!(笑)

でもサーマルに金使っちゃって金欠だし軽量M4計画進行中に新しい銃を買うのはちょっとな・・・・

現在、頭の中で天使と悪魔がbizonを買うかどうかで絶賛バトル中でございます。

勝敗はいかに!!??

ということでまた次回!

今自分がこの場所を離れたら押し込まれる危険性があるとかいう場面で弾切れすると悲惨なのでたまにこのドラムマガジンが役に立つ時があります。

ただ、前々からフルオート時の給弾不良が多発していたのでちょっと修理してみたいと思います。

ドラムマガジン=バラ撒く

ってイメージがあると思いますが私は相手に決定打を差し込む時以外はそんなにフルオート使わないです。

耐久戦の時に自分が重要なポジションで長時間の戦線保持が必要になった時はこのドラムマガジンに切り替えて出撃します。

定例会の15分ゲームとかなら使わないですね。

15分ゲームならほとんどの場合300連マグだけで事足ります。

Amazonでの評価はかなりいいですね!

ということで分解していきましょう。

このドラム型フラッシュマグかなりオススメですよ。ヒモを3回引くだけでゼンマイを巻ききれますし、電動巻上げ式よりも軽い。

そして何よりも電池とか必要ないってのが良いですね。

表の赤〇のパーツは手で回すと取れます。

このネジも外します。

裏側のネジを全部外していきます。

そうする簡単に中にアクセスできます。

で、ゼンマイ式マガジンは大体が弾を吸い込む部分かゼンマイに給弾不良の原因があるという相場が決まっているのでそこまで分解していきます。

この3箇所のネジを外していきます。

ゼンマイを取り出しました。

おうおう、どうせゼンマイユニットもマルイさんのモロパクリだろぅ!?

って思ったらやっぱりモロパクリでした(笑)

ん~見た目的には問題なさそうだけど。何が原因だ?

高粘度グリスが塗ってあるのが気になる。

ん~よく分らんのでマルイのゼンマイと交換だ!!

電動ガンのカスタムでも何でもそうですが、とりあえずマルイのに交換しておけば世の中は平和になります(笑)

ということでMP7用ドラムマガジンジョイントの製作時に犠牲になったMP5用ドラムマガジンの中からゼンマイを摘出!!

左がマルイ、右が元々入ってたやつ

ん?巻き数が違う?

でもAmazonのレビューだとゼンマイひと巻きで200発くらいの発射が~ って書いてあったのでそれだとマルイのMP5のゼンマイと同じですよね。

じゃあマルイのゼンマイでいいんじゃないか?MP5のドラムマガジンはハイサイクル対応で少しゼンマイの力が強いらしいですし。

これに変えれば給弾不良改善できるんじゃないでしょうか?わからないけど(笑)

で、ゼンマイを交換する前に元々付いてた粘度高めのグリスを拭き取ってから、大正義シリコンメンテナンススプレーをひと吹き!!

ゼンマイを取り付けます。

弾の通り道に付いたシリコンメンテナンススプレーは拭き取っておかないと弾道がバラついてしまいます。

ゼンマイ巻上げのヒモのところにも吹いておきました!

レンジで撃ってみると給弾不良が改善!よしよし。

そういえば先日、野暮用でスプラッシュさんに行った際にかすみんが遊びに来てたのですが、PP-19 Bizonをオススメされました。

ビゾン↓

「そういえば大門さん、ブッシュで匍匐するとき低い位置から射撃したいとかでショートマグ使ってるじゃないですか?ビゾンならマガジンこれだから邪魔にならないですよ?」

た、確かに!

「しかもマガジン1200発入るんですけど、バネで押し込むやつだからジャラジャラ音しなくて良いですよ?」

そ、そうなの!?1200発?ジャラジャラしないのいいね!

「スポーツラインのやつだったら安いですよ?12000円くらいですよ?」

んまじかよ!?安っ!!

ん~確かに言われてみたら私の戦い方に適しているなbizon・・・・。

ブッシュ戦ではかなり取り回しがしやすそうだ。ストック折りたたんだら短いし。

しかも12000円の超安価ときてる・・・。

西側のパーツを付けてモダナイズカスタムしてみたら面白そうだなbizon・・・。

くそっ!俺の物欲のツボを的確に抑えてきたかすみん許さん!!(笑)

でもサーマルに金使っちゃって金欠だし軽量M4計画進行中に新しい銃を買うのはちょっとな・・・・

現在、頭の中で天使と悪魔がbizonを買うかどうかで絶賛バトル中でございます。

勝敗はいかに!!??

ということでまた次回!

2017年10月13日

VFC M4 ES スティンガー #22 マイクロスイッチ化

以前、バッテリー収納可能なワイヤーストック「VFC QRSストック」に換装したわけですが、ついでにマイクロスイッチ化&FET装着を行っていましたのでその様子を。

ストック換装の記事はコチラ

べーん!続きなのでいきなりメカボ開封状態からスタートです。

今回入れてみるのはこのオムロンのマイクロスイッチです。

そう、体重計でお馴染のオムロンのスイッチ。

実は私、最近までマイクロスイッチが使われているメカボックスが存在することを知りませんでした。

先日、ガンズグローバさんに遊びに行った際に社長さんがカスタムしたビゾンを撃たせてもらったのですがレスポンスがめちゃくちゃ良くて、更にトリガーフィーリングが最高に気持ち良くて感動。

内容を聞くとギヤ比とモーターとバッテリーのバランスによってレスポンスを上げているようでした。

そしてマイクロスイッチによってこの気持ちいいトリガーフィーリングが味わえる事を教えて頂きました。

調べるとZC REOPARDのメカボックスとORGA AIRSOFTさんのオリジナルメカボックスにはマイクロスイッチが使われているらしいですね。

ガンズグローバのカスタムではマイクロスイッチを入れる事が多く、通常のスイッチよりも通電効率が良くて耐久性も高いのだとか。

マイクロスイッチ・・・入れるっきゃないっしょ!!!

マイクロスイッチはトリガーをゆっくり引いても、ある地点まで行くとマイクロスイッチ内の接点が一気にカチッ!っと接触するという仕組みになっています。

自動でカチッと勢い良く接点が接触して通電するのでノーマルスイッチのようなインピーダンスが起こり難くなるそうです。

(ここで言うインピーダンスとは接点が接触する際に起こるスパークによる抵抗のこと。ノーマルスイッチでゆっくりトリガーを引くとスパークが起こる時間が長くなるのでその分電流をロスし、スイッチが磨耗してしまう)

インピーダンスが起こりにくいということは突入電流をロスし難いということですからマイクロスイッチはセミのレスポンスにも寄与するということです。

しかもON-OFFを繰り返すような機械の部品に使われるものなので耐久性もバツグン!むしろ電動ガンのスイッチとして使うには電流の許容量もオーバースペック気味という(笑)

まぁ今回はFETにするのでスイッチへの負荷はありませんが。

ということでマイクロスイッチは私にとってメリットばかりなので銃に入れない理由が見当たらない!

因みにマイクロスイッチにはマイクロスイッチ専用のメカボックスがあります。それを入れれば一番早いんですけど、なにせ私は軽い銃を作りたいが為にレトロアームズのVer.2のジュラルミンメカボを使っています。

高かったこのメカボを使わないという選択肢はありませんので無謀にもこのマイクロスイッチ非対応のVer.2メカボックスにオムロンのスイッチを入れてみましたよ・・・!

あのね、もう作業が大変すぎて何度も後悔しましたよ(笑)

でも何とかなりましたので一応紹介します。多分マネする人居ないでしょうけど。

マイクロスイッチ単体はモノタロウやオムロン公式HPから購入可能です。1個250円とかなり安いです。

単体で買うと自分で端子を切ったりしないといけないのでORGA AIRSOFTさんから配線済みのが発売されています。

もちろんガンズグローバさんにも売ってます。

まずはマイクロスイッチを分解します。

この赤〇の部分は使わないので取り外してしまいます。

ON-OFFだけなら下側の2つの端子だけあればOK。

そして、このままでは通常のメカボックスに入れることはできませんので干渉する部分をカットします。

カット時に邪魔な端子は一度取り外しておきます。

裏側にはメカボックスの突起が入る為の穴を空けます。これで位置決めをしました。

納めてみると、配線が通るスペースが無かったので更にスイッチを削りました。

マイクロスイッチにはマイクロスイッチ対応のトリガーとカットオフレバーを使います。

こちらもガンズグローバさんで購入しました。

ガンズグローバさんはスティンガーからも近いし、マニアックなパーツも置いているお店なのでオススメです。

で、いざカットオフレバー入れようと思ったらこの突起が邪魔だったので削ります。

削るのに使っているのはいつもの超鋼ビット。

金属を削るならこの辺の価格帯のリューターなら大丈夫でしょう。

あと、レバーが普通にスイッチに当たってしまうので可動域を確保する為、このようにエグりました。

とりあえずこのような感じで収まりました。

超ショートストロークを目指すのでもうトリガーはマイクロスイッチに触れた状態にします。

ですからトリガースプリングも無し(笑)

トリガーの押し返しもマイクロスイッチの板バネに任せる感じですので非常に軽いトリガーフィーリングになります。引きしろも2mmくらいです。

カットオフの動作とトリガーの動作自体はできるようになりましたが位置関係のバランスがまだまだ。

配線のスペースを確保する為にスイッチは更にこのような形に。角を落としてあるところが配線の通り道です。

赤〇の所が端子をハンダ付けするところになります。もうスイッチめちゃくちゃです。

さて、ここでメカボに詳しい諸兄は思ったことでしょう「セーフティはどうすんだ?」と。

そう、通常のVer.2メカボックスはセレクタープレートに連動したバーがトリガーを物理的に引けなくしてセーフティをかけるわけですが、バーが動作する場所にマイクロスイッチを入れたのでセーフティがかけられなくなりました。

因みに、マイクロスイッチ専用メカボはその辺はちゃんとしてます。

ということでABS板を切り出してセーフティをかける為のパーツを自作!!

このように取り付けました。これでセーフティポジションにすると自作したパーツの先端が接点の間に入って端子同士が接触しないようにしました。これなら大丈夫。

簡単に書いたけどめっちゃ難しかったんですよ。寸法がっ!!!

あと、むき出しになった接点とメカボックスが近すぎるのでこのように削りました。端子とメカボが接触するとショートしてしまいますのでね。

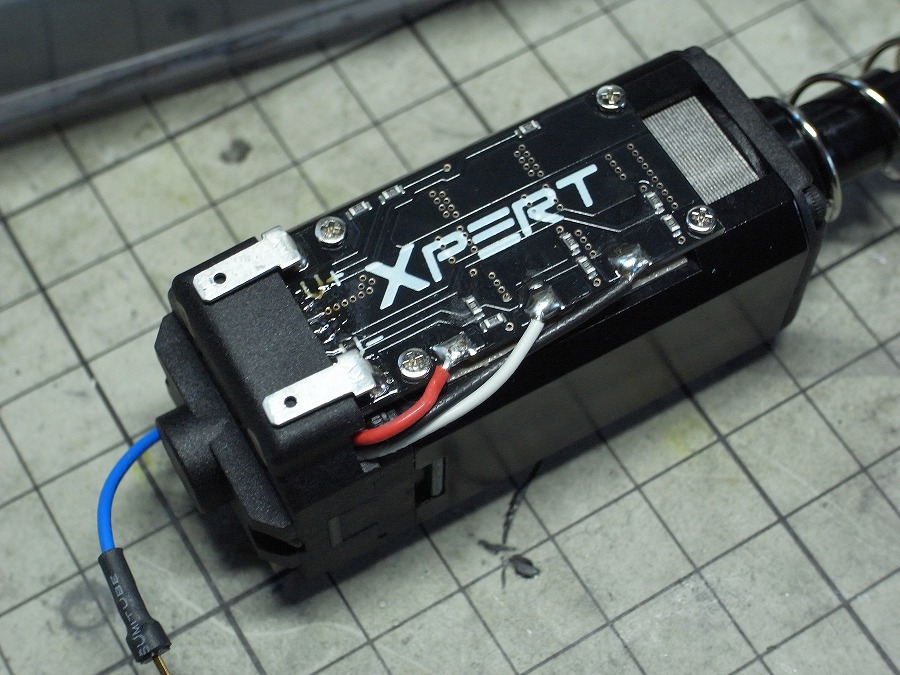

そんで今回はFETを入れることにしました。ガンズグローバの社長さんは電子基盤の設計なんかも出来る方で電子部品にはめちゃくちゃ詳しいんですが、このACETECHのFETを絶賛していたので買ってみました。

このFETは大きめのが2個乗っていて、ここまで大きいFETならそうそう壊れる心配もないとのこと。たとえ1個死んでも2個目があるから安心。

これは本当にいいFETだと仰ってました。

しかも2400円くらいで安いのも魅力的。

また、接続図を見てもらうと分るとおり、普通のFETと違ってバッテリーとモーターはプラスもマイナスも完全に直通状態。モーターに流れる電気は物理スイッチを通らないので通電効率も良くなっています。

FETはQRSストックの中に配置することにしました。

FETに配線をハンダ付けしていきます。

信号線をハンダ付け!

あとはバッテリーへの配線とモーターへの配線を接続するだけ。

普通のFETより回路が分りやすいのでFET初心者の人にもオススメです。

収縮チューブで絶縁して完成!この透明な収縮チューブは付属していたものになります。

ストックにFETを通す為に基部に穴を空けました。リューターでゴリゴリーっと。

配線はこのようになります。

さて、トリガーも遊び一切無しの超ショートストローク化になっています。既にフィーリングは最高だけどちゃんと動くか!?

で、案の定撃ってみるとセミにならん!!!

ということでカットオフレバーがトリガーを跳ね上げてるのにスイッチを押し続けられてしまうことが問題なのですぐにスイッチを半分に削り、カットオフされやすく加工。

それでもカットオフされないので今度はカットオフレバーのセクターカムと当たる部分にこのように曲げた真鍮棒を貼り付けてレバーの跳ね上げ量を稼ぎました。

モロっと取れないように両者の接着面はカットソーでギザギザにして接着面を増やしています。まぁセクターのカムがぬるっと入ってくる場所だからそんなに心配はなさそうだけど。

うーん。それでもセミが調子悪い。

今度はレバーの初期位置が上過ぎてトリガー引くとスイッチ押す前にカットオフされたりとか2バーストになるとかあったのでトリガーの位置を変えたりだとか何度も何度もバランスを整えてようやく完成。

もうこの辺は疲れてて写真撮り忘れました・・・。

皆さん、スイッチは下手に弄らないほうがいいですよ。

もうマルイのノーマルスイッチを使うか、ORGA AIRSOFTのメカボかZC REOPARDのメカボ入れるのでいいと思います。

今回はセクター、カットオフレバー、トリガー、マイクロスイッチの位置関係をゼロから構築しなおしてるのでめっちゃ大変でしたよ本当に。

出来合いのものを使うのが賢い選択だと思います。

私はこの軽いメカボックスでマイクロスイッチを使いたかったのでこのように頑張りました。おかげさまで唯一無二のメカボになってしまった・・・。

故障したときメンドくさそうです。次に開けた時、自分でもどういうバランスだったか憶えてなさそうなのが一番怖いです(笑)

前もノーマルスイッチでショートストローク化を行いましたが、スイッチ関係は本当に少しのズレが生じただけでトラブってしまうので下手に弄らないほうが良いと思いました。

でも、今回はセクターカム→カットオフレバー→トリガー→スイッチまでの位置関係をゼロから構築したことでもうメカボックスの仕組みについては完全に理解できた気がします。

ようやく組みあがりました!ハンドガードもフレームもキズだらけだけどそこも気に入っている。これこそリアルな傷!!

この230mmのバレル長で初速92m/sで秒間21発はよくやった方です。

飛距離とサイクルをギリギリまで上げてバランスを取っています。ホップを掛けても掛けなくても初速が92m/sになるプチ流速状態です。

Hobby Shop CZさんのレシピとガンズグローバさんのレシピを掛け合わせた感じでしょうか。

自分的に最高の銃に仕上がって満足です。

超ショートストロークでトリガースプリングも無いので本当にトリガーがただのスイッチと化しました。マイクロスイッチのカチカチ感が最高です。

レスポンスの良さを動画で撮ってみました。

引きしろも短いのでセミでの連射がしやすいですね。

まぁセミの連射ってほとんどやりませんけど。

FETによってスイッチへの負担が無くなったのでこのスイッチが壊れる心配はないかな?

もう一度このスイッチ作る必要性が出てきたらかなりダルいです(笑)

いや~トリガーフィーリングが最高すぎて家でテレビ見ながらカチカチカチカチして遊んでます。

QRSストックでPEQの呪縛からも開放されました!!

前に買ったアヴァロンも箱出し状態なので1度分解して調整しなければ・・・!

ということでまた次回!

ストック換装の記事はコチラ

べーん!続きなのでいきなりメカボ開封状態からスタートです。

今回入れてみるのはこのオムロンのマイクロスイッチです。

そう、体重計でお馴染のオムロンのスイッチ。

実は私、最近までマイクロスイッチが使われているメカボックスが存在することを知りませんでした。

先日、ガンズグローバさんに遊びに行った際に社長さんがカスタムしたビゾンを撃たせてもらったのですがレスポンスがめちゃくちゃ良くて、更にトリガーフィーリングが最高に気持ち良くて感動。

内容を聞くとギヤ比とモーターとバッテリーのバランスによってレスポンスを上げているようでした。

そしてマイクロスイッチによってこの気持ちいいトリガーフィーリングが味わえる事を教えて頂きました。

調べるとZC REOPARDのメカボックスとORGA AIRSOFTさんのオリジナルメカボックスにはマイクロスイッチが使われているらしいですね。

ガンズグローバのカスタムではマイクロスイッチを入れる事が多く、通常のスイッチよりも通電効率が良くて耐久性も高いのだとか。

マイクロスイッチ・・・入れるっきゃないっしょ!!!

マイクロスイッチはトリガーをゆっくり引いても、ある地点まで行くとマイクロスイッチ内の接点が一気にカチッ!っと接触するという仕組みになっています。

自動でカチッと勢い良く接点が接触して通電するのでノーマルスイッチのようなインピーダンスが起こり難くなるそうです。

(ここで言うインピーダンスとは接点が接触する際に起こるスパークによる抵抗のこと。ノーマルスイッチでゆっくりトリガーを引くとスパークが起こる時間が長くなるのでその分電流をロスし、スイッチが磨耗してしまう)

マイクロスイッチの内部はこのような動きになっているのでインピーダンスが起こりにくくなっています。 pic.twitter.com/Pu5UiI63ob

— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) October 13, 2017

インピーダンスが起こりにくいということは突入電流をロスし難いということですからマイクロスイッチはセミのレスポンスにも寄与するということです。

しかもON-OFFを繰り返すような機械の部品に使われるものなので耐久性もバツグン!むしろ電動ガンのスイッチとして使うには電流の許容量もオーバースペック気味という(笑)

まぁ今回はFETにするのでスイッチへの負荷はありませんが。

ということでマイクロスイッチは私にとってメリットばかりなので銃に入れない理由が見当たらない!

因みにマイクロスイッチにはマイクロスイッチ専用のメカボックスがあります。それを入れれば一番早いんですけど、なにせ私は軽い銃を作りたいが為にレトロアームズのVer.2のジュラルミンメカボを使っています。

高かったこのメカボを使わないという選択肢はありませんので無謀にもこのマイクロスイッチ非対応のVer.2メカボックスにオムロンのスイッチを入れてみましたよ・・・!

あのね、もう作業が大変すぎて何度も後悔しましたよ(笑)

でも何とかなりましたので一応紹介します。多分マネする人居ないでしょうけど。

マイクロスイッチ単体はモノタロウやオムロン公式HPから購入可能です。1個250円とかなり安いです。

単体で買うと自分で端子を切ったりしないといけないのでORGA AIRSOFTさんから配線済みのが発売されています。

もちろんガンズグローバさんにも売ってます。

まずはマイクロスイッチを分解します。

この赤〇の部分は使わないので取り外してしまいます。

ON-OFFだけなら下側の2つの端子だけあればOK。

そして、このままでは通常のメカボックスに入れることはできませんので干渉する部分をカットします。

カット時に邪魔な端子は一度取り外しておきます。

裏側にはメカボックスの突起が入る為の穴を空けます。これで位置決めをしました。

納めてみると、配線が通るスペースが無かったので更にスイッチを削りました。

マイクロスイッチにはマイクロスイッチ対応のトリガーとカットオフレバーを使います。

こちらもガンズグローバさんで購入しました。

ガンズグローバさんはスティンガーからも近いし、マニアックなパーツも置いているお店なのでオススメです。

で、いざカットオフレバー入れようと思ったらこの突起が邪魔だったので削ります。

削るのに使っているのはいつもの超鋼ビット。

金属を削るならこの辺の価格帯のリューターなら大丈夫でしょう。

あと、レバーが普通にスイッチに当たってしまうので可動域を確保する為、このようにエグりました。

とりあえずこのような感じで収まりました。

超ショートストロークを目指すのでもうトリガーはマイクロスイッチに触れた状態にします。

ですからトリガースプリングも無し(笑)

トリガーの押し返しもマイクロスイッチの板バネに任せる感じですので非常に軽いトリガーフィーリングになります。引きしろも2mmくらいです。

カットオフの動作とトリガーの動作自体はできるようになりましたが位置関係のバランスがまだまだ。

配線のスペースを確保する為にスイッチは更にこのような形に。角を落としてあるところが配線の通り道です。

赤〇の所が端子をハンダ付けするところになります。もうスイッチめちゃくちゃです。

さて、ここでメカボに詳しい諸兄は思ったことでしょう「セーフティはどうすんだ?」と。

そう、通常のVer.2メカボックスはセレクタープレートに連動したバーがトリガーを物理的に引けなくしてセーフティをかけるわけですが、バーが動作する場所にマイクロスイッチを入れたのでセーフティがかけられなくなりました。

因みに、マイクロスイッチ専用メカボはその辺はちゃんとしてます。

ということでABS板を切り出してセーフティをかける為のパーツを自作!!

このように取り付けました。これでセーフティポジションにすると自作したパーツの先端が接点の間に入って端子同士が接触しないようにしました。これなら大丈夫。

簡単に書いたけどめっちゃ難しかったんですよ。寸法がっ!!!

あと、むき出しになった接点とメカボックスが近すぎるのでこのように削りました。端子とメカボが接触するとショートしてしまいますのでね。

そんで今回はFETを入れることにしました。ガンズグローバの社長さんは電子基盤の設計なんかも出来る方で電子部品にはめちゃくちゃ詳しいんですが、このACETECHのFETを絶賛していたので買ってみました。

このFETは大きめのが2個乗っていて、ここまで大きいFETならそうそう壊れる心配もないとのこと。たとえ1個死んでも2個目があるから安心。

これは本当にいいFETだと仰ってました。

しかも2400円くらいで安いのも魅力的。

また、接続図を見てもらうと分るとおり、普通のFETと違ってバッテリーとモーターはプラスもマイナスも完全に直通状態。モーターに流れる電気は物理スイッチを通らないので通電効率も良くなっています。

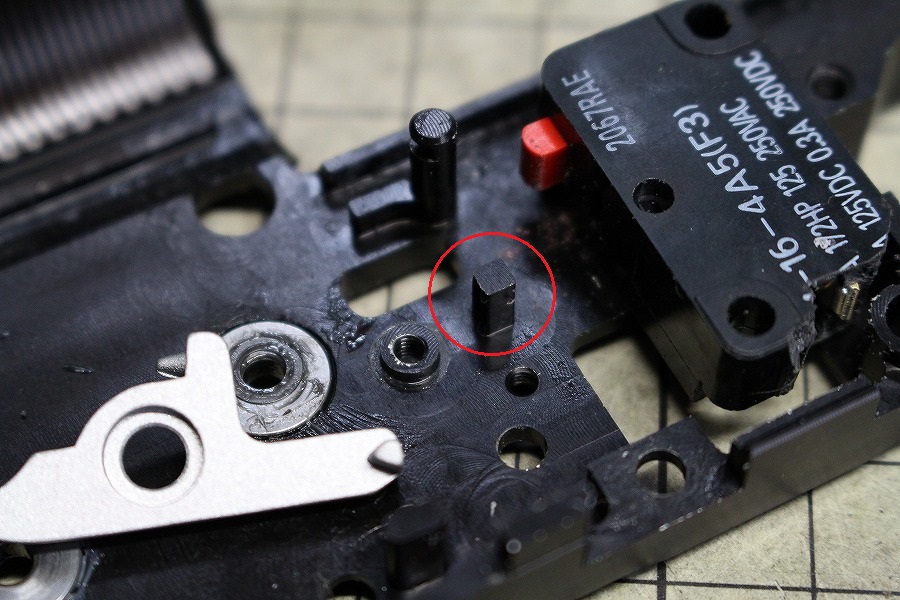

FETはQRSストックの中に配置することにしました。

FETに配線をハンダ付けしていきます。

信号線をハンダ付け!

あとはバッテリーへの配線とモーターへの配線を接続するだけ。

普通のFETより回路が分りやすいのでFET初心者の人にもオススメです。

収縮チューブで絶縁して完成!この透明な収縮チューブは付属していたものになります。

ストックにFETを通す為に基部に穴を空けました。リューターでゴリゴリーっと。

配線はこのようになります。

さて、トリガーも遊び一切無しの超ショートストローク化になっています。既にフィーリングは最高だけどちゃんと動くか!?

で、案の定撃ってみるとセミにならん!!!

ということでカットオフレバーがトリガーを跳ね上げてるのにスイッチを押し続けられてしまうことが問題なのですぐにスイッチを半分に削り、カットオフされやすく加工。

それでもカットオフされないので今度はカットオフレバーのセクターカムと当たる部分にこのように曲げた真鍮棒を貼り付けてレバーの跳ね上げ量を稼ぎました。

モロっと取れないように両者の接着面はカットソーでギザギザにして接着面を増やしています。まぁセクターのカムがぬるっと入ってくる場所だからそんなに心配はなさそうだけど。

うーん。それでもセミが調子悪い。

今度はレバーの初期位置が上過ぎてトリガー引くとスイッチ押す前にカットオフされたりとか2バーストになるとかあったのでトリガーの位置を変えたりだとか何度も何度もバランスを整えてようやく完成。

もうこの辺は疲れてて写真撮り忘れました・・・。

皆さん、スイッチは下手に弄らないほうがいいですよ。

もうマルイのノーマルスイッチを使うか、ORGA AIRSOFTのメカボかZC REOPARDのメカボ入れるのでいいと思います。

今回はセクター、カットオフレバー、トリガー、マイクロスイッチの位置関係をゼロから構築しなおしてるのでめっちゃ大変でしたよ本当に。

出来合いのものを使うのが賢い選択だと思います。

私はこの軽いメカボックスでマイクロスイッチを使いたかったのでこのように頑張りました。おかげさまで唯一無二のメカボになってしまった・・・。

故障したときメンドくさそうです。次に開けた時、自分でもどういうバランスだったか憶えてなさそうなのが一番怖いです(笑)

前もノーマルスイッチでショートストローク化を行いましたが、スイッチ関係は本当に少しのズレが生じただけでトラブってしまうので下手に弄らないほうが良いと思いました。

でも、今回はセクターカム→カットオフレバー→トリガー→スイッチまでの位置関係をゼロから構築したことでもうメカボックスの仕組みについては完全に理解できた気がします。

ようやく組みあがりました!ハンドガードもフレームもキズだらけだけどそこも気に入っている。これこそリアルな傷!!

この230mmのバレル長で初速92m/sで秒間21発はよくやった方です。

飛距離とサイクルをギリギリまで上げてバランスを取っています。ホップを掛けても掛けなくても初速が92m/sになるプチ流速状態です。

Hobby Shop CZさんのレシピとガンズグローバさんのレシピを掛け合わせた感じでしょうか。

自分的に最高の銃に仕上がって満足です。

超ショートストロークでトリガースプリングも無いので本当にトリガーがただのスイッチと化しました。マイクロスイッチのカチカチ感が最高です。

レスポンスの良さを動画で撮ってみました。

【マイクロスイッチでスーパーショートストローク化】

— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) October 13, 2017

セミのレスポンスが凄いです。

作業工程はブログに書いてあります。https://t.co/aOGPTwbxf5 pic.twitter.com/RD3PpxjKIo

引きしろも短いのでセミでの連射がしやすいですね。

まぁセミの連射ってほとんどやりませんけど。

FETによってスイッチへの負担が無くなったのでこのスイッチが壊れる心配はないかな?

もう一度このスイッチ作る必要性が出てきたらかなりダルいです(笑)

いや~トリガーフィーリングが最高すぎて家でテレビ見ながらカチカチカチカチして遊んでます。

QRSストックでPEQの呪縛からも開放されました!!

前に買ったアヴァロンも箱出し状態なので1度分解して調整しなければ・・・!

ということでまた次回!

2017年09月08日

VFC M4 ES スティンガー #21 VFC QRSストックに交換!

ひっさびさにメインウェポンを弄りたいと思います。

最近はハイブリッドサイト作りしてたり電動ハンドガンのカスタムしたりでメインのコイツがおろそかになっていました。

めちゃ調子いいコイツですが、PEQタイプのバッテリーボックスを取り付けないといけないところが唯一の不満だったんですよね~!

でも、ついにPEQを外せる時が来たのだ~!

この度発売されたVFCのM4 QRS スライドストックはワイヤーストックなのにも関わらず根本にバッテリーを仕込むことができるという超優秀なストックなのだ。

以前に購入したVFC AVALON REOPARD CQBのストックが単体で発売されたってことですわ。

それのレビューはコチラ

しかも価格が安くて、ネットショップだと6800円+送料って感じ。だってこれ買えばストックパイプ要らんからね。この商品1つで完結しているわけだから。ストックパイプとストック買うと大体は1万超えるからね。

しかもHK 416cのワイヤーストックとそんなに見た目が変わらんってのもいいよね。

かなりお気に入りのストックです。

今までは前配線だったんだけど、頻繁に分解するから配線はもう外に出しちゃってるっていう(笑)

分解して組上げる度にいちいちこの細いハンドガード内に配線通すのが本当にダルかったんですよ・・・・。

これからはそれともおさらばなのだ!

というわけで取り付けしていきますので作業開始!!

ん~かなりキズだらけで年季入ってきてんな~。匍匐時とかガンガン地面に擦り付けてるし枝木にもぶつけてるからな~!

これはこれで玄人っぽくて好きだからリペイントはしないぞ。「味」ってやつね。

今までの戦いの記録だ。

さて、ストックまで辿り付きました。

因みに、このHK 416c ワイヤーストックは300mAh程度の小型リポなら一応収めることが出来るんですよ。電ハン用のバッテリーは長くて入らない。

ワイヤーを抜いてキャップを外します。

このキャップ、掴む部分が無いから結構外すのムズイんだよね(笑)

この底にあるネジだけで固定されています。

そんなに奥まっている場所でもないので長いドライバーは必要ありません。通常のドライバーで取り外し可能です。

取り外し完了!

ストックもキズだらけだな~!3年半、お疲れ様でした。

さて、ここでHK 416cワイヤーストックとM4 QRS スライドストックを比較していきましょう。

M4 QRSストックの方が8mm程度長く、一回り大きいですが肉眼で見るとそんなに変わりはありません。

私は銃をかなり上の位置で構えるのでパットが延長されたのは良かったです。っていうか私の用途と撃ち方にマッチしててホントいいですこのストック。

若干ですが軽量化にも一役買ってくれています。

HK 416c ワイヤーストック

M4 QRS スライドストック

8gの差っていうのはちょっと微妙な感じですね。

しかし!M4 QRSストックはバッテリーボックスも兼ねていますから、HK 416c ワイヤーストックとPEQバッテリーボックスを合わせた重さと比べるべきでしょう。

さて、

HK 416c ワイヤーストック+PEQバッテリーボックス

改めて、M4 QRSスライドストック

78gも軽くなることがわかりました。

銃の軽量化っていうのは細かいところをコツコツと。なので交換するだけで78gの軽量化は大きいですね。

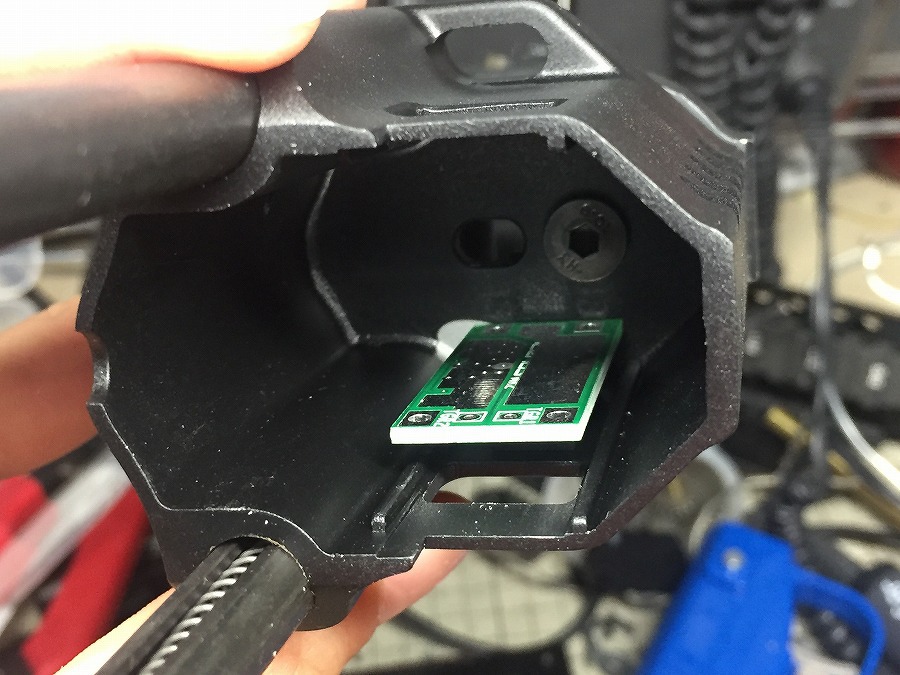

で、このストックは何のバッテリーが入るんだよ?って思っている方も多いと思いますが、入るのはPEQタイプのリポバッテリーになります。

ミニS互換のリポは入りません。

リンクに貼ってあるバッテリーは両方入ることを確認しております。

特にOption No.1のPEQ型リポなんかは2100mAhもありますから十分すぎる容量ですよね。

このコンパクトなストックに2100mAhという大容量のバッテリーを入れられるのはマジで凄い。

さてと、取り付けていきますよ。

このストックは基部をハメ込む窪みが浅いのでマルイ系のフレームだと基部を切り落として短くする必要があります。

私のはVFCですし、元々が短いのでそのままポン付け可能です。

付属のネジで取り付けできます。

2種類付属していますが、この場合は短い方を使いました。

短いネジは固定できるけどマジで短すぎる。長いネジだとメカボックスに干渉するまで飛び出てしまう。この中間のネジだと丁度良いのでホームセンターに行って買ってこよう。

とりあえずは取り付け完了!!

いや~PEQの呪縛から開放されたのが本当に嬉しい。

そしてせっかく分解したのでこのままマイクロスイッチ化していきますよ・・・・それはまた今度。

ということでまた次回!

最近はハイブリッドサイト作りしてたり電動ハンドガンのカスタムしたりでメインのコイツがおろそかになっていました。

めちゃ調子いいコイツですが、PEQタイプのバッテリーボックスを取り付けないといけないところが唯一の不満だったんですよね~!

でも、ついにPEQを外せる時が来たのだ~!

この度発売されたVFCのM4 QRS スライドストックはワイヤーストックなのにも関わらず根本にバッテリーを仕込むことができるという超優秀なストックなのだ。

以前に購入したVFC AVALON REOPARD CQBのストックが単体で発売されたってことですわ。

それのレビューはコチラ

しかも価格が安くて、ネットショップだと6800円+送料って感じ。だってこれ買えばストックパイプ要らんからね。この商品1つで完結しているわけだから。ストックパイプとストック買うと大体は1万超えるからね。

しかもHK 416cのワイヤーストックとそんなに見た目が変わらんってのもいいよね。

かなりお気に入りのストックです。

今までは前配線だったんだけど、頻繁に分解するから配線はもう外に出しちゃってるっていう(笑)

分解して組上げる度にいちいちこの細いハンドガード内に配線通すのが本当にダルかったんですよ・・・・。

これからはそれともおさらばなのだ!

というわけで取り付けしていきますので作業開始!!

ん~かなりキズだらけで年季入ってきてんな~。匍匐時とかガンガン地面に擦り付けてるし枝木にもぶつけてるからな~!

これはこれで玄人っぽくて好きだからリペイントはしないぞ。「味」ってやつね。

今までの戦いの記録だ。

さて、ストックまで辿り付きました。

因みに、このHK 416c ワイヤーストックは300mAh程度の小型リポなら一応収めることが出来るんですよ。電ハン用のバッテリーは長くて入らない。

ワイヤーを抜いてキャップを外します。

このキャップ、掴む部分が無いから結構外すのムズイんだよね(笑)

この底にあるネジだけで固定されています。

そんなに奥まっている場所でもないので長いドライバーは必要ありません。通常のドライバーで取り外し可能です。

取り外し完了!

ストックもキズだらけだな~!3年半、お疲れ様でした。

さて、ここでHK 416cワイヤーストックとM4 QRS スライドストックを比較していきましょう。

M4 QRSストックの方が8mm程度長く、一回り大きいですが肉眼で見るとそんなに変わりはありません。

私は銃をかなり上の位置で構えるのでパットが延長されたのは良かったです。っていうか私の用途と撃ち方にマッチしててホントいいですこのストック。

若干ですが軽量化にも一役買ってくれています。

HK 416c ワイヤーストック

M4 QRS スライドストック

8gの差っていうのはちょっと微妙な感じですね。

しかし!M4 QRSストックはバッテリーボックスも兼ねていますから、HK 416c ワイヤーストックとPEQバッテリーボックスを合わせた重さと比べるべきでしょう。

さて、

HK 416c ワイヤーストック+PEQバッテリーボックス

改めて、M4 QRSスライドストック

78gも軽くなることがわかりました。

銃の軽量化っていうのは細かいところをコツコツと。なので交換するだけで78gの軽量化は大きいですね。

で、このストックは何のバッテリーが入るんだよ?って思っている方も多いと思いますが、入るのはPEQタイプのリポバッテリーになります。

ミニS互換のリポは入りません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1494ef29.df8435b0.1494ef2a.1705c527/?me_id=1312631&item_id=10009911&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhblt%2Fcabinet%2Fproduct%2F2017%2F001%2Fhb000076982-m-01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhblt%2Fcabinet%2Fproduct%2F2017%2F001%2Fhb000076982-m-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) 【OPTION No.1(オプションNo.1)】バッテリー HIGH POWER LiPo 2100mAh 7.4V(マルイミニ・コネクター /PEQタイプ)|GB−0023M/マッチド/リポ/Battery/充電式/電池 |

リンクに貼ってあるバッテリーは両方入ることを確認しております。

特にOption No.1のPEQ型リポなんかは2100mAhもありますから十分すぎる容量ですよね。

このコンパクトなストックに2100mAhという大容量のバッテリーを入れられるのはマジで凄い。

さてと、取り付けていきますよ。

このストックは基部をハメ込む窪みが浅いのでマルイ系のフレームだと基部を切り落として短くする必要があります。

私のはVFCですし、元々が短いのでそのままポン付け可能です。

付属のネジで取り付けできます。

2種類付属していますが、この場合は短い方を使いました。

短いネジは固定できるけどマジで短すぎる。長いネジだとメカボックスに干渉するまで飛び出てしまう。この中間のネジだと丁度良いのでホームセンターに行って買ってこよう。

とりあえずは取り付け完了!!

いや~PEQの呪縛から開放されたのが本当に嬉しい。

そしてせっかく分解したのでこのままマイクロスイッチ化していきますよ・・・・それはまた今度。

ということでまた次回!

2017年04月18日

ベベルのラッチ数によるロックタイムの検証&セクターチップの作り方

さて、今回は少しマニアックな内容でお送りしますよ。

以前に4種類のモーターのレスポンスを計測、数値化して比較する記事を書きました。

トリガーを引いて通電してギヤが周り始めた瞬間からピストンが落ちる瞬間までのタイムを音声で計測してモーターごとのレスポンスを測るというものでしたね。

で、今回はロックタイムに注目してみました。

まず、通電してからピストンが落ちるまで、つまり弾が発射されるまでの時間をレスポンスといいます。

ロックタイムっていうのは通電してピストンが落ち、通電が遮断されて内部のギヤ類の回転が完全に止まるまでを指します。

電動ガンはセミオートで動作させるとピストンが前進しきってから、またピストンが少し引かれた状態で止まります。

ピストンが引かれた状態でモーターが止まると今度はスプリングの力でピストンがそこから前進しようとするのでギヤが逆転してしまいますが、逆転防止ラッチがベベルに掛かって回転を止めてくれます。

なので、電動ガンは実は弾を発射してからもギヤが少し動いているのです。

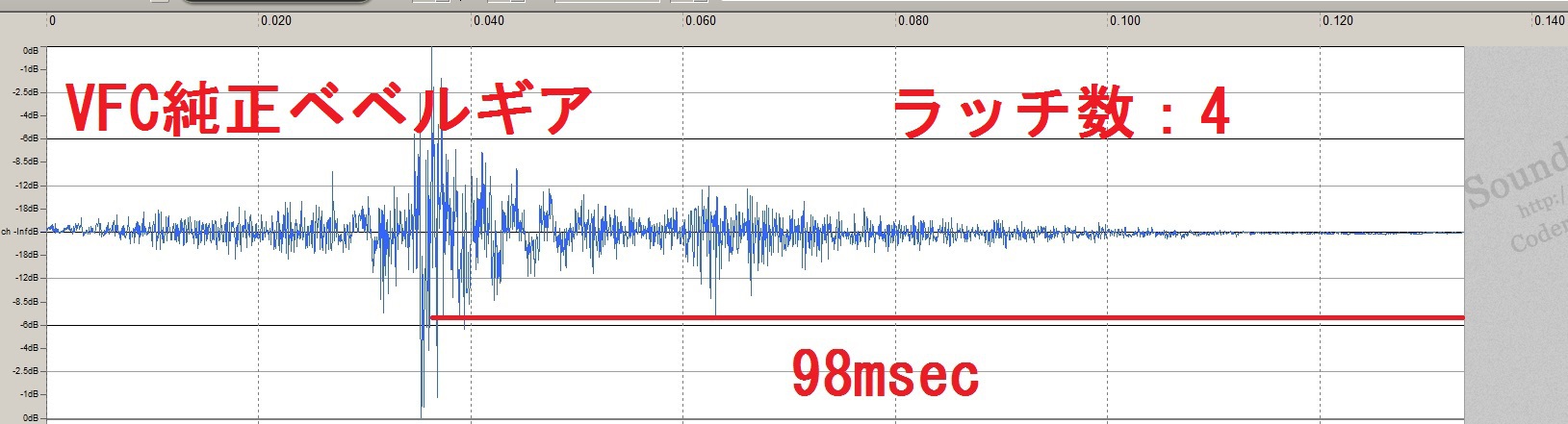

今回はラッチ数10の次世代電動ガン用ベベルギアとラッチ数4のVFC純正ベベルギアでにロックタイムが変わるかを検証したいと思います。

画像を見て分るとおり、ラッチ数が違いますね。VFC純正が4個で次世代用が10個です。ラッチ数が多い方がすぐにラッチが掛かるのでギアの逆転時間が少なくなるということです。

ラッチの掛かる時間が早くなるとセミで素早く連射したときにギヤクラッシュが起こり難くなります。

まぁ4枚でもそうそうクラッシュ無いんですが、最近はレスポンスの良いモーターと高電流のリポもありますので、ベベルギヤのラッチ数も少し気にした方が良いです。

高レスポンスな銃だとピストンがスプリングに押し戻されてギヤラッチに掛かって止まる前にもう一度トリガーを引いてギヤを回し始めるとセクターギヤとピストン歯の噛み合わせが合わなくてギヤクラッシュすることがあるのです。

特にG&Pやマルイの古いベベルギヤなんかはラッチの掛かる歯が2箇所しかないのでセミで撃った後に「ウンニュ」とギヤが逆回転する音を聞くことができます。

ですから、今回はピストンが落ちてからギヤが止まるまでの時間を計測したいと思いますよ!

次世代用に変えたらロックタイムが短くなるはず。

その前に!

ガンジニアさんのショップでレトロアームズのCNC削り出しトリガーを買ったのでそれも組込みますよ~!ロックタイム結果は最後の方で!

1800円って結構安いよね!他にもいろんなデザインのトリガーがあるのでオススメ!

ガンジニアさんのトリガー販売ページ

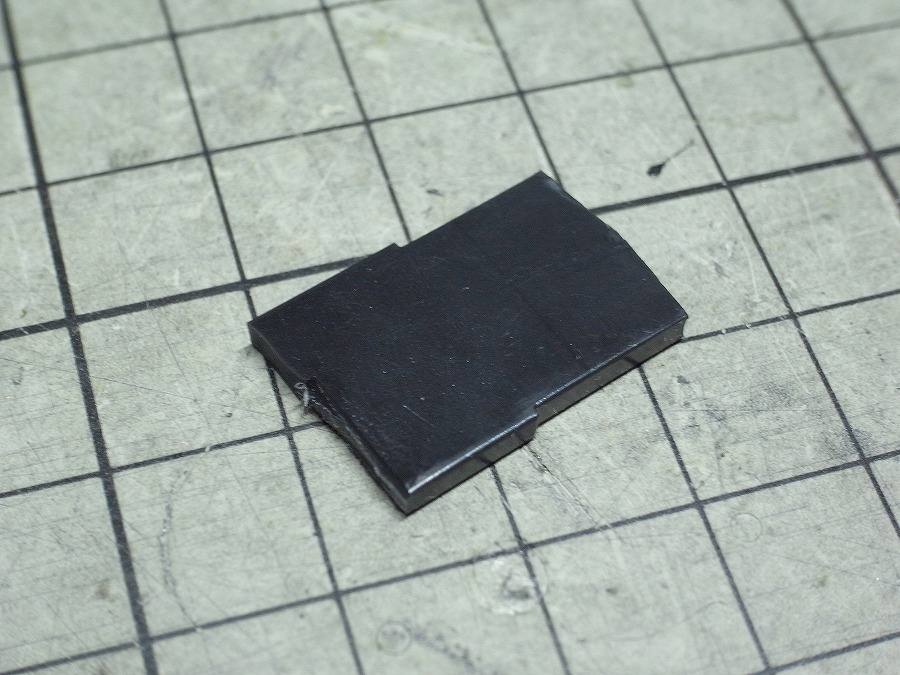

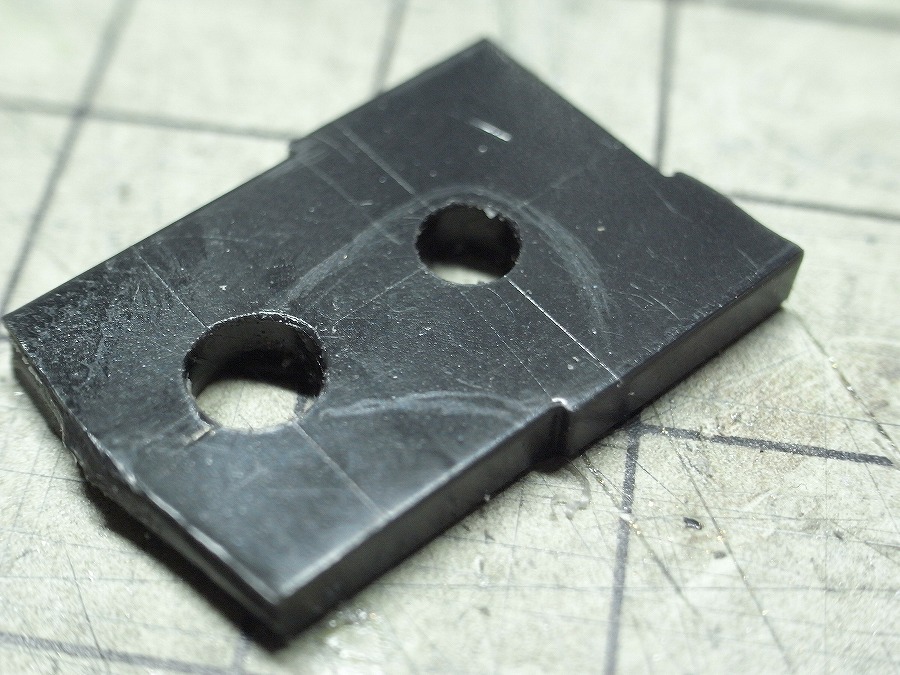

あと、以前製作したセクターチップがポリスチレンで強度不足な感じがしたのでABS素材で新たに作り直します。

要らないWIITECHのタペットがあったのでそれを使いますよ~!

チップの形次第ではタペットの後退距離を伸ばしたり、後退時間を稼いだり、後退のタイミングを早くしたり遅くしたり、前進スピードを遅くしたり・・・とにかく色々なことができるようになります。

チップの形次第ではフルオート時の集弾性の良し悪しにも影響が出てしまう場合もあります。

テキトーに切り出しました。厚さが2.5mmのABS板ならなんでもいいと思います。

ドリルがズレにくくする為にまずは針でプスっと軽く穴をあけておきます。穴と穴の間隔は8mmです。

ドリルの径を1mmごとに広げていって3mmと4mmの穴を空けます。4mmの方が軸側で3mmがカム側ですね。

チップの形を予めシャーペンとかで下書きしておきます。

ニッパーなどで大まかに切り落とします。

後はリューターやヤスリなんかで整えて完成!私の銃にはこの形が最適かなーと。サイクルとかによって形も変わってくるのでこの形が全ての電動ガンに合うわけではないので何も考えずにマネせぬよう!

自分で弄れる人には作業自体は簡単だと思います。

うむ。イイ感じ!

トリガーも設置!レトロアームズ同士だからピッタリでした。VFCのトリガーだと軸の径が少し細い&短いのでスプリングテンションですぐに取れてしまうからメカボ閉じるときに難儀してたんだけど、これはピッタリ収まってくれてるので楽ね。

配線も引き直して準備完了!

さて、10枚ラッチの効果はいかに!?

この状態で動作させて、ギヤノイズをマイクで録音してギヤが止まるまでのタイムを計測しますよ。

まずはVFC純正ベベルギヤのロックタイムから。

お次は次世代用ベベルギヤ。

お~!8msecの短縮になりました!

なので次世代用ベベルギヤに変えたら8msec早くトリガーを引いても大丈夫ってことですな!

一応数値ではハッキリと違いが現れましたがぶっちゃけ音聞いただけじゃ全くと言っていいほど違いがわかりませんでした(笑)

まぁでも変えておいて損はないんじゃないかなと思います。

因みに次世代用ベベルは少し分厚くてVer.2用メカボでは閉じられなくなる場合もあるのでハイサイクル用のベベルを使うと良いです。

ハイサイクル用は次世代用よりも少し薄くなっています。

私のレトロアームズのメカボだと次世代でもギリギリ大丈夫でした。

セクターチップ自作とベベルの交換オススメ!

ということでまた次回!

以前に4種類のモーターのレスポンスを計測、数値化して比較する記事を書きました。

トリガーを引いて通電してギヤが周り始めた瞬間からピストンが落ちる瞬間までのタイムを音声で計測してモーターごとのレスポンスを測るというものでしたね。

で、今回はロックタイムに注目してみました。

まず、通電してからピストンが落ちるまで、つまり弾が発射されるまでの時間をレスポンスといいます。

ロックタイムっていうのは通電してピストンが落ち、通電が遮断されて内部のギヤ類の回転が完全に止まるまでを指します。

電動ガンはセミオートで動作させるとピストンが前進しきってから、またピストンが少し引かれた状態で止まります。

ピストンが引かれた状態でモーターが止まると今度はスプリングの力でピストンがそこから前進しようとするのでギヤが逆転してしまいますが、逆転防止ラッチがベベルに掛かって回転を止めてくれます。

なので、電動ガンは実は弾を発射してからもギヤが少し動いているのです。

今回はラッチ数10の次世代電動ガン用ベベルギアとラッチ数4のVFC純正ベベルギアでにロックタイムが変わるかを検証したいと思います。

画像を見て分るとおり、ラッチ数が違いますね。VFC純正が4個で次世代用が10個です。ラッチ数が多い方がすぐにラッチが掛かるのでギアの逆転時間が少なくなるということです。

ラッチの掛かる時間が早くなるとセミで素早く連射したときにギヤクラッシュが起こり難くなります。

まぁ4枚でもそうそうクラッシュ無いんですが、最近はレスポンスの良いモーターと高電流のリポもありますので、ベベルギヤのラッチ数も少し気にした方が良いです。

高レスポンスな銃だとピストンがスプリングに押し戻されてギヤラッチに掛かって止まる前にもう一度トリガーを引いてギヤを回し始めるとセクターギヤとピストン歯の噛み合わせが合わなくてギヤクラッシュすることがあるのです。

特にG&Pやマルイの古いベベルギヤなんかはラッチの掛かる歯が2箇所しかないのでセミで撃った後に「ウンニュ」とギヤが逆回転する音を聞くことができます。

ですから、今回はピストンが落ちてからギヤが止まるまでの時間を計測したいと思いますよ!

次世代用に変えたらロックタイムが短くなるはず。

その前に!

ガンジニアさんのショップでレトロアームズのCNC削り出しトリガーを買ったのでそれも組込みますよ~!ロックタイム結果は最後の方で!

1800円って結構安いよね!他にもいろんなデザインのトリガーがあるのでオススメ!

ガンジニアさんのトリガー販売ページ

あと、以前製作したセクターチップがポリスチレンで強度不足な感じがしたのでABS素材で新たに作り直します。

要らないWIITECHのタペットがあったのでそれを使いますよ~!

チップの形次第ではタペットの後退距離を伸ばしたり、後退時間を稼いだり、後退のタイミングを早くしたり遅くしたり、前進スピードを遅くしたり・・・とにかく色々なことができるようになります。

チップの形次第ではフルオート時の集弾性の良し悪しにも影響が出てしまう場合もあります。

テキトーに切り出しました。厚さが2.5mmのABS板ならなんでもいいと思います。

ドリルがズレにくくする為にまずは針でプスっと軽く穴をあけておきます。穴と穴の間隔は8mmです。

ドリルの径を1mmごとに広げていって3mmと4mmの穴を空けます。4mmの方が軸側で3mmがカム側ですね。

チップの形を予めシャーペンとかで下書きしておきます。

ニッパーなどで大まかに切り落とします。

後はリューターやヤスリなんかで整えて完成!私の銃にはこの形が最適かなーと。サイクルとかによって形も変わってくるのでこの形が全ての電動ガンに合うわけではないので何も考えずにマネせぬよう!

自分で弄れる人には作業自体は簡単だと思います。

うむ。イイ感じ!

トリガーも設置!レトロアームズ同士だからピッタリでした。VFCのトリガーだと軸の径が少し細い&短いのでスプリングテンションですぐに取れてしまうからメカボ閉じるときに難儀してたんだけど、これはピッタリ収まってくれてるので楽ね。

配線も引き直して準備完了!

さて、10枚ラッチの効果はいかに!?

この状態で動作させて、ギヤノイズをマイクで録音してギヤが止まるまでのタイムを計測しますよ。

まずはVFC純正ベベルギヤのロックタイムから。

お次は次世代用ベベルギヤ。

お~!8msecの短縮になりました!

なので次世代用ベベルギヤに変えたら8msec早くトリガーを引いても大丈夫ってことですな!

一応数値ではハッキリと違いが現れましたがぶっちゃけ音聞いただけじゃ全くと言っていいほど違いがわかりませんでした(笑)

まぁでも変えておいて損はないんじゃないかなと思います。

因みに次世代用ベベルは少し分厚くてVer.2用メカボでは閉じられなくなる場合もあるのでハイサイクル用のベベルを使うと良いです。

ハイサイクル用は次世代用よりも少し薄くなっています。

私のレトロアームズのメカボだと次世代でもギリギリ大丈夫でした。

セクターチップ自作とベベルの交換オススメ!

ということでまた次回!

2017年03月20日

レトロアームズのメカボを入れてみる!

春分の日ですね~どんどん日も長くなってきて気温も上がってきて気分も上がって来ていますが、散財しすぎて貯金額が下がっている大門団長です。

表題の通り、レトロアームズのメカボックスを買ってみたのでインストール&レビューしてみたいと思います。

軽量で高強度のジュラルミンをオールCNC加工した高級メカボックスです。

私が運営するフィールド近くのエアガンショップ「ガンズグローバ」さんにて購入!

ネットじゃ軒並み品切れだったのですが売っててビックリ!18000円だったので即買いはできなくて、長考&貯金して1ヵ月後に無事ゲット!

このメカボックスの特徴としては高強度ですので固めのスプリングでも割れにくいということと、非常に軽量というのが挙げられます。

で、私は特に固いスプリングを入れてるわけじゃないので後者の「軽量」というのが購入目的でした。

というのも、耐久戦なんかでずっと使っていると銃が重くて手が疲れるからとにかく軽くしたいんだよね!

そんで、どこを軽くするかっていうので思いついたのがメカボックスというワケです。

「他に軽くできるところあんだろ・・・・」

わかってる。

わかってるよ。

でもメカボックスって明らかに重いからさ。

あと、こういう良いメカボは1つ買っておけばずっと使えるし!っていう謎の理由で自分を納得させています。

他の人に理由を説明したら「アホなの?その金で他の銃買うわ!」とか「うわ~信じられん!俺だったら筋トレするわ!」と罵詈雑言を浴びせられましたが、何冊もの自己啓発本を読んだ大門団長にそのような言葉は無効!

基本的に他人からの意見は都合よく聞き流せるような思考回路になってしまいました。

まぁそんなことはどうでもいいんですが、すごいですよこのメカボックス!

高いだけあって色々と優秀なポイントがあるので紹介していきたいと思います。

因みに、このメカボはおそらく2015年バージョンのやつかな?最新版だとピストンレールのところに穴が空いてたりとちょっと外観が違います。

まずはこれ。

メカボを左右組んで合わせ目を指でなぞってもツルッツルで境い目が分らない!

精度の良さが伺えます。

配線がモーターのピニオンに当たらないように「配線逃げ」が設けてあり、更にストッパーがある。

試しに外径が3.2mmの14ゲージ シリコン皮膜銀コードを入れても余裕で配線可能!

ORGA AIRSOFTさんの8mmメタル軸受けもバチピタ!!

はめ合い公差も0.001の世界なんじゃないかというほど程よい圧入感。

因みにバンダイのガンプラのダボも1/1000の精度らしくて、その技術を盗もうと企業スパイが狙ってるっていう噂もあります。

バンダイにメカボックス作らせたらヤバそうだね。

いや~とにかく軽いよ。

こんなに軽くて大丈夫なの?っていうくらい。

早速中身をスワッピングしてみました。

他にもタペットスプリングやスイッチスプリングが飛ばないように切り欠きが設けてあったりと、頻繁にメカボをメンテナンスする人にはかなり良いんじゃないかなと思いました。

セレクタープレートはVFC純正のを入れましたがスムーズに動作。

一応軸受けには外側から瞬間接着剤を流し込んでおきましたよ。

軸に瞬間接着剤をつけてからでは多分ハマらないくらいの精度でしたので。

因みに14ゲージの極太配線でドライブさせた結果、レスポンスはライラクスのエレメントコードと結果は変わりませんでした・・・。

ちゅーことでテフロン皮膜に戻すっていう!

レスポンスとサイクルが変わらないなら細い方が取りまわししやすいし!

あとメカボを閉じてからスプリングを入れられる方式もいいよね!

VFCの電動ガンは最新ロットからVer.2 改になってて後ろからスプリング入れられるようになってますね。

ロアフレームにもバッチリはまってくれて、ピンの位置も問題なし!

で重さなんですが、VFCのメカボの重さが336gあったんですが

レトロアームズのメカボはなんと134g!!

200gも軽くなった!

200gというと300連ゼンマイマガジン1本分ですよ。

それが有ると無いとの違いは歴然!

買ってよかったレトロアームズ。

この状態で2.2キロ。

このワイヤーストックって結構重いからアヴァロンのバッテリー内臓式のワイヤーストックにすればそれ自体が軽いしPEQ要らなくなるから、丁度2キロくらいにはなると思うんだよね。

ということでまた次回!

表題の通り、レトロアームズのメカボックスを買ってみたのでインストール&レビューしてみたいと思います。

軽量で高強度のジュラルミンをオールCNC加工した高級メカボックスです。

私が運営するフィールド近くのエアガンショップ「ガンズグローバ」さんにて購入!

ネットじゃ軒並み品切れだったのですが売っててビックリ!18000円だったので即買いはできなくて、長考&貯金して1ヵ月後に無事ゲット!

このメカボックスの特徴としては高強度ですので固めのスプリングでも割れにくいということと、非常に軽量というのが挙げられます。

で、私は特に固いスプリングを入れてるわけじゃないので後者の「軽量」というのが購入目的でした。

というのも、耐久戦なんかでずっと使っていると銃が重くて手が疲れるからとにかく軽くしたいんだよね!

そんで、どこを軽くするかっていうので思いついたのがメカボックスというワケです。

RETRO ARMS

「他に軽くできるところあんだろ・・・・」

わかってる。

わかってるよ。

でもメカボックスって明らかに重いからさ。

あと、こういう良いメカボは1つ買っておけばずっと使えるし!っていう謎の理由で自分を納得させています。

他の人に理由を説明したら「アホなの?その金で他の銃買うわ!」とか「うわ~信じられん!俺だったら筋トレするわ!」と罵詈雑言を浴びせられましたが、何冊もの自己啓発本を読んだ大門団長にそのような言葉は無効!

基本的に他人からの意見は都合よく聞き流せるような思考回路になってしまいました。

まぁそんなことはどうでもいいんですが、すごいですよこのメカボックス!

高いだけあって色々と優秀なポイントがあるので紹介していきたいと思います。

因みに、このメカボはおそらく2015年バージョンのやつかな?最新版だとピストンレールのところに穴が空いてたりとちょっと外観が違います。

まずはこれ。

メカボを左右組んで合わせ目を指でなぞってもツルッツルで境い目が分らない!

精度の良さが伺えます。

配線がモーターのピニオンに当たらないように「配線逃げ」が設けてあり、更にストッパーがある。

試しに外径が3.2mmの14ゲージ シリコン皮膜銀コードを入れても余裕で配線可能!

ORGA AIRSOFTさんの8mmメタル軸受けもバチピタ!!

はめ合い公差も0.001の世界なんじゃないかというほど程よい圧入感。

因みにバンダイのガンプラのダボも1/1000の精度らしくて、その技術を盗もうと企業スパイが狙ってるっていう噂もあります。

バンダイにメカボックス作らせたらヤバそうだね。

いや~とにかく軽いよ。

こんなに軽くて大丈夫なの?っていうくらい。

早速中身をスワッピングしてみました。

他にもタペットスプリングやスイッチスプリングが飛ばないように切り欠きが設けてあったりと、頻繁にメカボをメンテナンスする人にはかなり良いんじゃないかなと思いました。

セレクタープレートはVFC純正のを入れましたがスムーズに動作。

一応軸受けには外側から瞬間接着剤を流し込んでおきましたよ。

軸に瞬間接着剤をつけてからでは多分ハマらないくらいの精度でしたので。

因みに14ゲージの極太配線でドライブさせた結果、レスポンスはライラクスのエレメントコードと結果は変わりませんでした・・・。

ちゅーことでテフロン皮膜に戻すっていう!

レスポンスとサイクルが変わらないなら細い方が取りまわししやすいし!

あとメカボを閉じてからスプリングを入れられる方式もいいよね!

VFCの電動ガンは最新ロットからVer.2 改になってて後ろからスプリング入れられるようになってますね。

ロアフレームにもバッチリはまってくれて、ピンの位置も問題なし!

で重さなんですが、VFCのメカボの重さが336gあったんですが

レトロアームズのメカボはなんと134g!!

200gも軽くなった!

200gというと300連ゼンマイマガジン1本分ですよ。

それが有ると無いとの違いは歴然!

買ってよかったレトロアームズ。

この状態で2.2キロ。

このワイヤーストックって結構重いからアヴァロンのバッテリー内臓式のワイヤーストックにすればそれ自体が軽いしPEQ要らなくなるから、丁度2キロくらいにはなると思うんだよね。

ということでまた次回!

RETRO ARMS

2017年02月15日

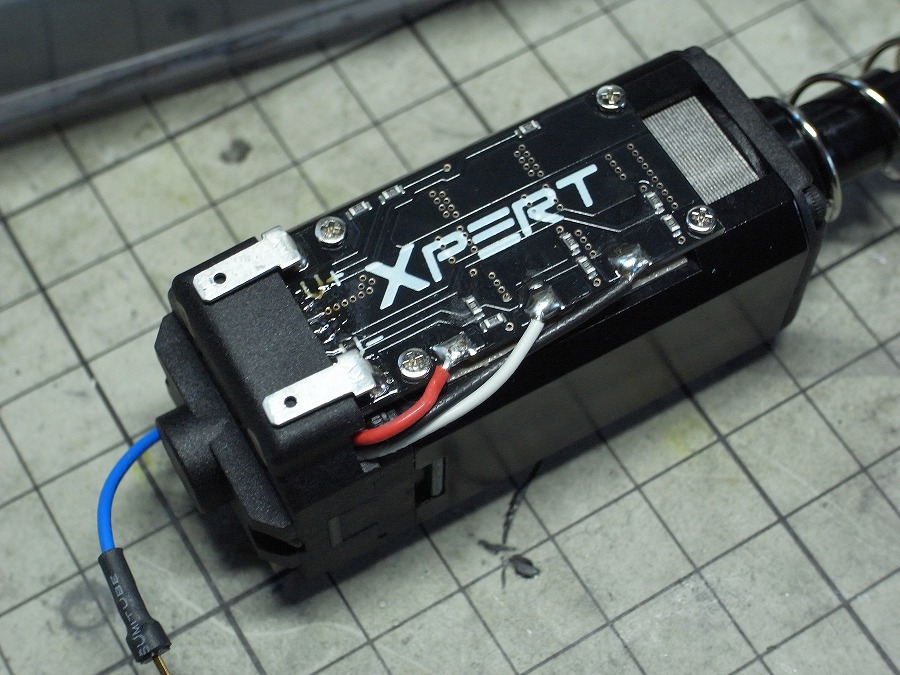

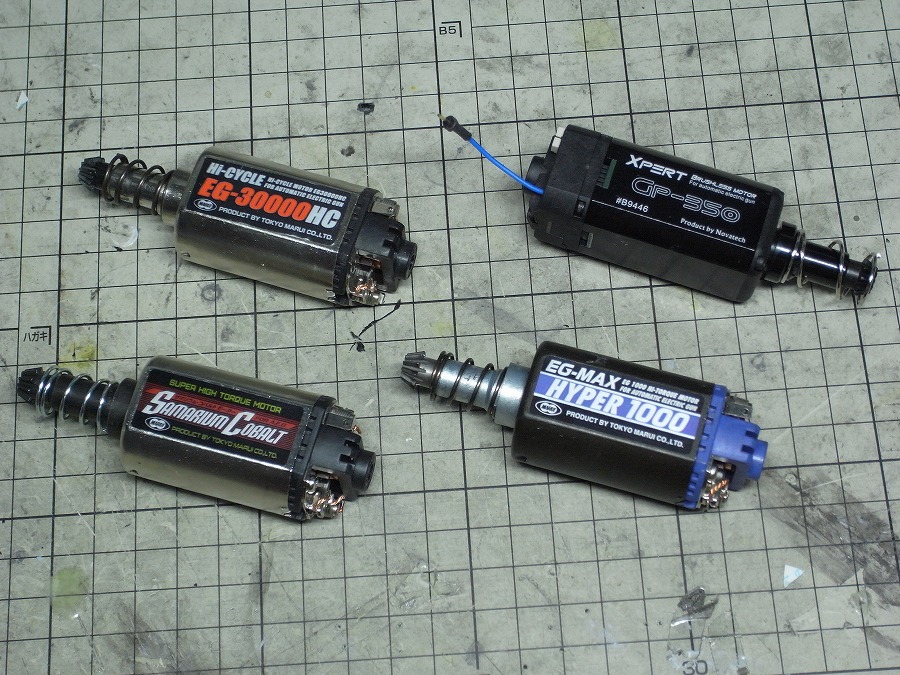

OPTION NO.1のブラシレスモーター レビュー&組込み!

話題のブラシレスモーターを買ってみたので組込みしてみたいと思います。

定価はなんと24800円!!!電動ガン用で最も高いモーターなのは間違いない!MP5クルツ買えちゃう!

このモーターは電動ガン用バッテリーでお馴染のOPTION NO.1が発売した商品です。

ブラシレス構造によってトルクが強く、セミのキレがすごいっていう触れ込みで発売されました。

ブラシレスモーターにFCUを取り付けるという構造の特許も取得したとか。

ブラシレスとは?という解説の前にまず、皆さんが使っている通常のモーターの仕組みを理解してもらいます。

通常のモーターは入れ物の側面に磁石が貼り付けられていて、中心にはこのようなコイルを巻いた軸があり、電気を流すと磁界が発生してコイルが回転する仕組みになっています。

また、通常のモーターはこのようにブラシと回転軸が接しているので回転摩擦と電気の流れによってモーター自体の温度が上昇していきます。

当然長く使っていくとこのブラシ自体も摩耗していくのでそのうち交換しなければなりませんし、ブラシと接するコミュテーターもクリーニングする必要があるのが通常のモーターです。

して、ブラシレスの場合は構造が普通のモーターとは逆になっています。

外側にコイルがあって回転軸側が磁石になります。

普通のモーターの内側と外側が入れ替わったってことですね。

この写真はちょっと特殊なモーターですが、コイルが外側にあり、中で回るのは磁石ですので回転軸に電気を流す必要がない構造になっています。

回転軸に電気を流す必要は無いのでブラシが必要ないってことになります。ブラシとコミュテーターの電気的接点はありません。

軸を固定しているベアリング以外の場所に摩擦は発生しないということです。

ですのでメンテナンスフリーで長寿命というわけです。

また、低回転時のトルク性、負荷が増えた時の回転数の安定性もあり、通常のモーターよりも省エネだと言われております。

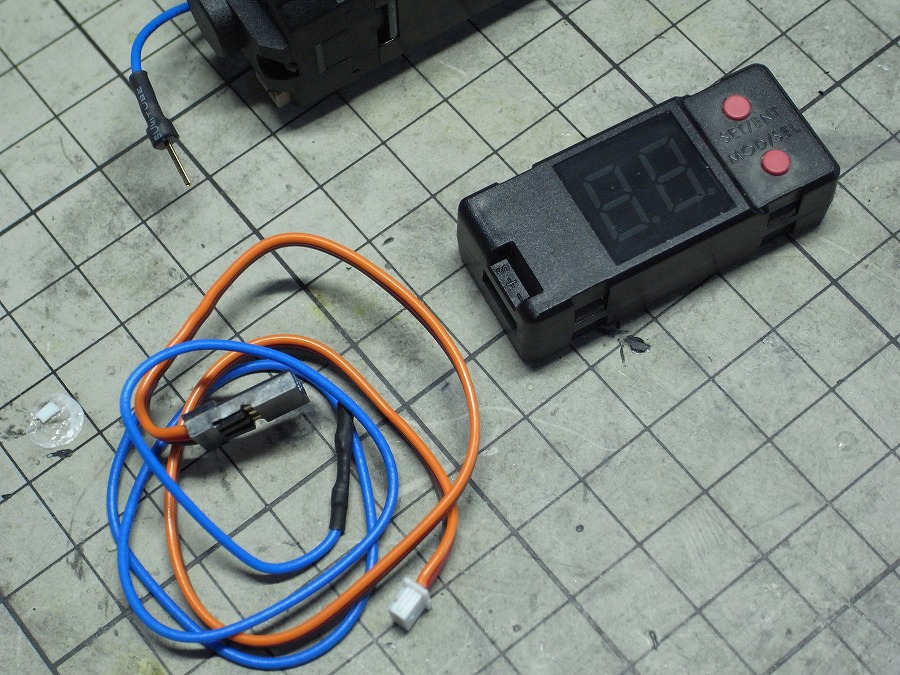

で!OPTION NO.1のブラシレスモーターは更にプログラミングを施したチップと制御回路をモーターに取り付けてあり、以下の機能が使えるようになっています。

・バッテリーの残量警告アラーム

分りやすい商品名で言うなら「リポアラーム」ですね。それが内蔵されています。

どのくらいの残量でアラームを鳴らすかは選択が可能となっています。

・バーストモード

モーターの回転を制御して2点バーストから5点バーストまで設定できます。

・発射弾数の設定

付属のプログラミングボックスでモーターの回転数を制御して発射する弾数を299発まで設定ができます。

要はモーター側でリアカン設定できるってことですね。

モーターにFCUを組み付けたって感じですね。

FCUっていうのはファイアコントロールユニットの略で、電動ガンのスイッチ制御する商品群の総称になります。

Big-OutのDTMもGATEのTITANもBTCのキメラも全部FCUです。

こんな風に基盤が側面に貼り付けられています、エンドベルの内側にも基盤やチップが貼り付けられています。

元々製造コストの高いブラシレスモーターにFCUの機能を付けたから24800円になったのでしょうか。

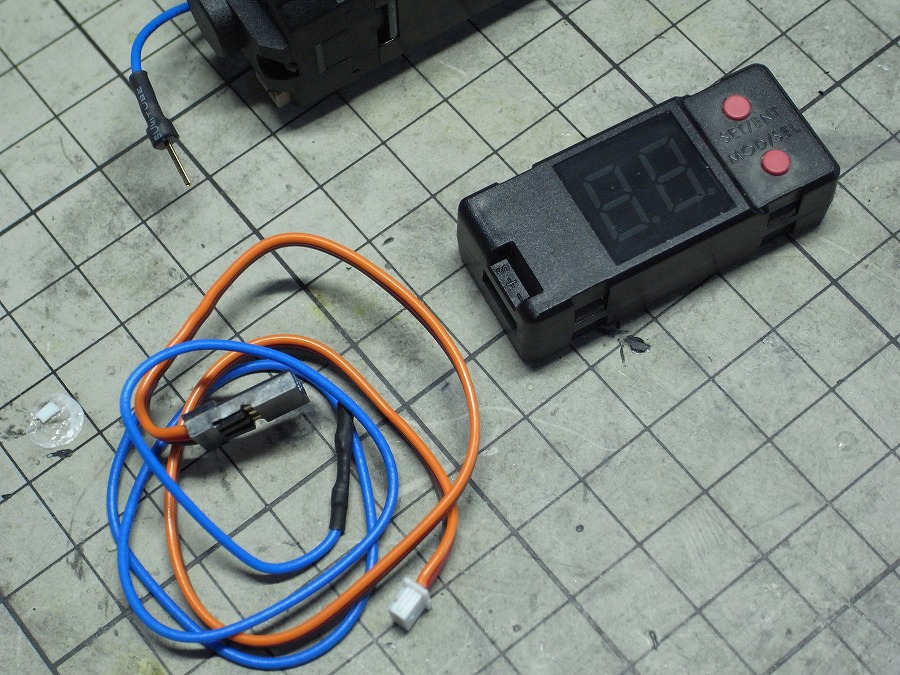

これがプログラミングボックスです。

設定を変えるにはグリップエンドのカバーを外す必要があります。

このブラシレスモーターはただグリップ内に入れればいいという話ではなく、FCUが付いているのでメカボックスも空けてスイッチとの接続も行わなければなりません。だから上級者向けというわけなんですね。

メカボあけました。

青い線が信号線です。

FETと同じ配線接続にします。

プラス同士をスイッチ上で直接繋げて1本にしてしまい、空いたほうの端子に青い信号線をハンダ付けします。

ついでに中身をすこし追加でカスタムしました。

ピストンのレールの溝に薄いプラ板を貼って左右のガタつきを最小限に抑えました。

あと、セクターチップはプラ板で自作しました。

私のは素人なりにタペットの形状、発射サイクルと給弾タイミングなんかを考えてこんな形にしてみました。

とりあえずお試しで作ったのでその辺にあったタミヤの1mm厚プラ板を2枚重ねた物を加工して作りましたが、耐久性が気になるので次はABS板で作ろうかと思います。

おっと、話がずれてしまった。

あと、モーターの端子は通常の差込タイプです。

私は以前、丸型の端子をモーターのエンドベルのネジに留めていたので元に戻したのでした。

因みに説明書によると次世代M4の純正グリップにこのブラシレスモーターを入れる際はこの赤い部分を削る必要があるっていうことです。

説明書の写真が見づらかったので私の方で画像を作りました(笑)

金属削らないといけないってところも上級者向けです。

コレを削るならリューターかウェーブのヤスリスティックの120番かな。

因みに私が使っているMAGPUL PTSのEPGグリップには次世代のような突起が無かったのでそのまま使えそうです。

EPGグリップのレビュー記事はコチラ

ちょっと配線の色が変わっていますが気にしないで下さい。

シリコンコードを実験で使ってみただけなのでこの後、テフロン銀コードに変えてます。

で、肝心なレスポンスですがやっぱりすごいですね!

パスパスパスパスと軽い感じです。

EG-30000モーターからの変化は余裕で体感できます。

ゲームで使うのが楽しみです!

で、手元にはなにやらマルイのモーターが・・・・。

次回は他のモーターとのレスポンスを比較してみますよ~。

しかもちゃんと動作音をマイクで録音してレスポンスを数値化します。

お楽しみに!

ということでまた次回!

定価はなんと24800円!!!電動ガン用で最も高いモーターなのは間違いない!MP5クルツ買えちゃう!

このモーターは電動ガン用バッテリーでお馴染のOPTION NO.1が発売した商品です。

ブラシレス構造によってトルクが強く、セミのキレがすごいっていう触れ込みで発売されました。

ブラシレスモーターにFCUを取り付けるという構造の特許も取得したとか。

ブラシレスとは?という解説の前にまず、皆さんが使っている通常のモーターの仕組みを理解してもらいます。

通常のモーターは入れ物の側面に磁石が貼り付けられていて、中心にはこのようなコイルを巻いた軸があり、電気を流すと磁界が発生してコイルが回転する仕組みになっています。

また、通常のモーターはこのようにブラシと回転軸が接しているので回転摩擦と電気の流れによってモーター自体の温度が上昇していきます。

当然長く使っていくとこのブラシ自体も摩耗していくのでそのうち交換しなければなりませんし、ブラシと接するコミュテーターもクリーニングする必要があるのが通常のモーターです。

して、ブラシレスの場合は構造が普通のモーターとは逆になっています。

外側にコイルがあって回転軸側が磁石になります。

普通のモーターの内側と外側が入れ替わったってことですね。

この写真はちょっと特殊なモーターですが、コイルが外側にあり、中で回るのは磁石ですので回転軸に電気を流す必要がない構造になっています。

回転軸に電気を流す必要は無いのでブラシが必要ないってことになります。ブラシとコミュテーターの電気的接点はありません。

軸を固定しているベアリング以外の場所に摩擦は発生しないということです。

ですのでメンテナンスフリーで長寿命というわけです。

また、低回転時のトルク性、負荷が増えた時の回転数の安定性もあり、通常のモーターよりも省エネだと言われております。

で!OPTION NO.1のブラシレスモーターは更にプログラミングを施したチップと制御回路をモーターに取り付けてあり、以下の機能が使えるようになっています。

・バッテリーの残量警告アラーム

分りやすい商品名で言うなら「リポアラーム」ですね。それが内蔵されています。

どのくらいの残量でアラームを鳴らすかは選択が可能となっています。

・バーストモード

モーターの回転を制御して2点バーストから5点バーストまで設定できます。

・発射弾数の設定

付属のプログラミングボックスでモーターの回転数を制御して発射する弾数を299発まで設定ができます。

要はモーター側でリアカン設定できるってことですね。

モーターにFCUを組み付けたって感じですね。

FCUっていうのはファイアコントロールユニットの略で、電動ガンのスイッチ制御する商品群の総称になります。

Big-OutのDTMもGATEのTITANもBTCのキメラも全部FCUです。

こんな風に基盤が側面に貼り付けられています、エンドベルの内側にも基盤やチップが貼り付けられています。

元々製造コストの高いブラシレスモーターにFCUの機能を付けたから24800円になったのでしょうか。

これがプログラミングボックスです。

設定を変えるにはグリップエンドのカバーを外す必要があります。

このブラシレスモーターはただグリップ内に入れればいいという話ではなく、FCUが付いているのでメカボックスも空けてスイッチとの接続も行わなければなりません。だから上級者向けというわけなんですね。

メカボあけました。

青い線が信号線です。

FETと同じ配線接続にします。

プラス同士をスイッチ上で直接繋げて1本にしてしまい、空いたほうの端子に青い信号線をハンダ付けします。

ついでに中身をすこし追加でカスタムしました。

ピストンのレールの溝に薄いプラ板を貼って左右のガタつきを最小限に抑えました。

あと、セクターチップはプラ板で自作しました。

私のは素人なりにタペットの形状、発射サイクルと給弾タイミングなんかを考えてこんな形にしてみました。

とりあえずお試しで作ったのでその辺にあったタミヤの1mm厚プラ板を2枚重ねた物を加工して作りましたが、耐久性が気になるので次はABS板で作ろうかと思います。

おっと、話がずれてしまった。

あと、モーターの端子は通常の差込タイプです。

私は以前、丸型の端子をモーターのエンドベルのネジに留めていたので元に戻したのでした。

因みに説明書によると次世代M4の純正グリップにこのブラシレスモーターを入れる際はこの赤い部分を削る必要があるっていうことです。

説明書の写真が見づらかったので私の方で画像を作りました(笑)

金属削らないといけないってところも上級者向けです。

コレを削るならリューターかウェーブのヤスリスティックの120番かな。

因みに私が使っているMAGPUL PTSのEPGグリップには次世代のような突起が無かったのでそのまま使えそうです。

EPGグリップのレビュー記事はコチラ

ちょっと配線の色が変わっていますが気にしないで下さい。

シリコンコードを実験で使ってみただけなのでこの後、テフロン銀コードに変えてます。

で、肝心なレスポンスですがやっぱりすごいですね!

パスパスパスパスと軽い感じです。

EG-30000モーターからの変化は余裕で体感できます。

ゲームで使うのが楽しみです!

で、手元にはなにやらマルイのモーターが・・・・。

次回は他のモーターとのレスポンスを比較してみますよ~。

しかもちゃんと動作音をマイクで録音してレスポンスを数値化します。

お楽しみに!

ということでまた次回!

2017年01月23日

VFC M4 ES スティンガー #20 再カスタム後編 トリガーをショートストローク化!

いや~気温が低い日が続いておりますがみなさん体調いかがでしょうか。

フィールドオーナーになってから初めての冬なんですが、よくよく考えたら定例会とかは絶対に休めないし代役がきかないイベントなので体調崩すことは許されないということに気が付き、免疫力を高めるので有名なヨーグルトのR-1を飲み始めました。

R-1を始めて1ヶ月経過しましたが今のところ体調は崩しておりません。でもそれはR-1のおかげなのかは分りません(笑)

私のチームの仲間に見た目はアレだけど博識のオヤジが居て、ヨーグルトの菌はポリフェノールを食べて活性化するからカカオ成分の多いチョコレートを食べろって言われてそれも続けてます。カカオ成分多い苦いチョコレートはポリフェノール含有量が多いのだ。

そもそもヨーグルトの菌も銘柄によって結構違うらしく、R-1じゃなくてLG21とかのが体質に合うっていう人も居るみたいだからもうよく分んないっす!!!

では前回の続きです!

とりあえず組んでみたの図。

タペットプレートは仲間からのオススメでガーダーのを入れることにしました!

マルイ純正よりも硬く、それでいて多少の粘りもあるので耐久性に優れているとのこと。

スプリングは前と同じ、アングスのハイサイクル用スプリングのSサイズです。

上が使っていて縮んだやつで、下が新品。

そんで、今回はトリガーのショートストローク化に挑戦してみたいと思います。

カラシタカナさんのブログを参考にさせてもらいます。

まずはスイッチのオスのユニットのケツにプラ板を貼り、かさ増しします。

ノーマルのスイッチはオス端子とメス端子が接触するまでに距離をとって"引きしろ"を設けているのですが、ショートストローク化加工では引きしろを無くしてトリガーを少し引いただけで通電するようにするっていうワケですね。

で、ギリギリまで攻めて1.7mmのプラ板を貼りました!

この状態でいつものようにトリガーを最後まで引いてしまうとスイッチのオスが必要以上に押し込まれ過ぎてしまうのでストッパーをつけてトリガー自体の引きしろも短くします。

まぁトリガーコントロールが上手く出来る人は別にやらなくても良いかもしれませんがやっておいたほうがセミでの連射がやりやすくなります。

トリガーとメカボックスが当たる部分に1mmの穴をあけます。

穴あけは高トルクのリューターにダイソーの1mmドリルビットを装着して空けました。

最低でもこのくらいの値段のリューターじゃないとトルク不足で金属に穴をあける事はできません。

出来れば2万以上するのが好ましいですね。

そんで空けた穴に1mm径のピアノ線を入れます。

ピアノ線を長くしすぎるとスイッチ端子が接触しなくなって銃が動かなくなりますのでスイッチが接触するギリギリの長さに設定します。

この辺は現物合わせで決めるしかないので一概に何ミリにしなきゃいけないとかは分りませんね。

メカボックスに組み込むとこんな感じです。

トリガーを引いたときに仕込んだピアノ線がメカボックスに当たるのでそれ以上引けなくするっていうことです。

そんで、このカットオフレバーが当たる部分も削らないとセミオートが撃てなくなります。

セミオートっていうのはギアに連動しているカットオフレバーというバーがこのスイッチを跳ね上げてスイッチ接点の接触を物理的に遮断します。

しかし、写真の〇部分を少し削らなければカットオフレバーが跳ねあがった状態から元の位置にもどれなくなるのでフルオートしか撃てなくなるということです。

スイッチを真上から見た図なんですが、これはカットオフレバーがスイッチを跳ねあげた状態です。この後にバネの力で下に戻っていくのですが、先ほどのスイッチの写真の赤丸部分にぶつかって元の位置に戻れなくなるということ。

これがカットオフレバーが元の位置に戻っている状態。トリガーを引くとこのスイッチが前進しますが、カットオフレバーがギアと駆動してスイッチを跳ね上げて通電を断つのだ。

ただ、ちょっとスイッチの突起を削りすぎて隙間が0.5mmほど空いてしまいました。

もうちょっとクリアランスをつめて隙間が0.2mmほどにすればベストかと思います。

因みにスイッチのカットオフレバーと当たる突起を削りすぎるとこれまたフルオートしか撃てなくなりますからチャレンジする人は注意ですぞ!

ほんの少し削ってはカットオフレバーとの連動を確認するっていうのを何度も繰り返してベストな削り具合を調整するしかありません。

最後はセーフティがしっかりかかるようにトリガーにも1mm厚のプラ板を貼りました。

ここにプラ板を貼っておかないとセレクターをセーフティにしてもトリガーを引いたら通電してしまいます。

これでセミの連射が楽になりました!

トリガーの引きしろが加工前に比べて1/3程度になりましたよ。

ようやくメカボ内のカスタムは完了!

そんで、これまた仲間のススメでチャンバーもライラクスのメタルチャンバーに変えることにしました。

このメタルチャンバーはスタンダード用なのですが、商品形態が2種類あります。

1つはホップアームやホップ調整ダイヤル等のパーツも揃っているコンプリートモデル。

もう1つは私が買った素体だけのモデル。

素体だけとは言え、インナーバレルを固定するリングとクリップは付いております。

アームやギアが無い分、1000円ほど安くなっております。

VFC純正チャンバーのホップアームやら調整ダイヤルやらをライラクスのメタルチャンバーに移植しますよ!

まずは全部取り外します。チャンバーって地味にパーツ数多いな!

ライラクスのチャンバーに移植完了!

因みにパッキンとホップの押しゴムはマルイ純正にしました。

グリップ底のネジは6角ネジだったんですが、ナメてしまうのが嫌なのでホームセンターで強度の高いステンレスネジを買ってきて使いました。

油性ペンで黒く塗りつぶせばOKでしょ!

今度はこだわって黒染めとかしてみようかな~

前配線なんですが、ハンドガードが細くてアウターバレルの隙間を通すのがすっごく面倒なのでもうトリガーピンの隙間から出してしまいました(笑)

まぁ見た目的にはアレだけどメンテナンス性あがるしこっちのがいいかな~って思います。

ほら、ストックにガーミンポーチつけてバッテリー入れてる人だっておもくそ配線出てるし!だからフレームから配線出てても別にいいでしょ(笑)

この銃に関してはリアルは求めてないし!

ってわけでようやく完成!!

エンジェルカスタムのドラムマガジン微妙に弾上がり悪いんだよね・・・これも分解して調整だな~。

サバゲーじゃほとんど使わないけど。

ということでまた次回!

フィールドオーナーになってから初めての冬なんですが、よくよく考えたら定例会とかは絶対に休めないし代役がきかないイベントなので体調崩すことは許されないということに気が付き、免疫力を高めるので有名なヨーグルトのR-1を飲み始めました。

R-1を始めて1ヶ月経過しましたが今のところ体調は崩しておりません。でもそれはR-1のおかげなのかは分りません(笑)

私のチームの仲間に見た目はアレだけど博識のオヤジが居て、ヨーグルトの菌はポリフェノールを食べて活性化するからカカオ成分の多いチョコレートを食べろって言われてそれも続けてます。カカオ成分多い苦いチョコレートはポリフェノール含有量が多いのだ。

そもそもヨーグルトの菌も銘柄によって結構違うらしく、R-1じゃなくてLG21とかのが体質に合うっていう人も居るみたいだからもうよく分んないっす!!!

では前回の続きです!

とりあえず組んでみたの図。

タペットプレートは仲間からのオススメでガーダーのを入れることにしました!

Guarder/ガーダー

マルイ純正よりも硬く、それでいて多少の粘りもあるので耐久性に優れているとのこと。

スプリングは前と同じ、アングスのハイサイクル用スプリングのSサイズです。

上が使っていて縮んだやつで、下が新品。

そんで、今回はトリガーのショートストローク化に挑戦してみたいと思います。

カラシタカナさんのブログを参考にさせてもらいます。

まずはスイッチのオスのユニットのケツにプラ板を貼り、かさ増しします。

ノーマルのスイッチはオス端子とメス端子が接触するまでに距離をとって"引きしろ"を設けているのですが、ショートストローク化加工では引きしろを無くしてトリガーを少し引いただけで通電するようにするっていうワケですね。

で、ギリギリまで攻めて1.7mmのプラ板を貼りました!

この状態でいつものようにトリガーを最後まで引いてしまうとスイッチのオスが必要以上に押し込まれ過ぎてしまうのでストッパーをつけてトリガー自体の引きしろも短くします。

まぁトリガーコントロールが上手く出来る人は別にやらなくても良いかもしれませんがやっておいたほうがセミでの連射がやりやすくなります。

トリガーとメカボックスが当たる部分に1mmの穴をあけます。

穴あけは高トルクのリューターにダイソーの1mmドリルビットを装着して空けました。

最低でもこのくらいの値段のリューターじゃないとトルク不足で金属に穴をあける事はできません。

出来れば2万以上するのが好ましいですね。

そんで空けた穴に1mm径のピアノ線を入れます。

ピアノ線を長くしすぎるとスイッチ端子が接触しなくなって銃が動かなくなりますのでスイッチが接触するギリギリの長さに設定します。

この辺は現物合わせで決めるしかないので一概に何ミリにしなきゃいけないとかは分りませんね。

メカボックスに組み込むとこんな感じです。

トリガーを引いたときに仕込んだピアノ線がメカボックスに当たるのでそれ以上引けなくするっていうことです。

そんで、このカットオフレバーが当たる部分も削らないとセミオートが撃てなくなります。

セミオートっていうのはギアに連動しているカットオフレバーというバーがこのスイッチを跳ね上げてスイッチ接点の接触を物理的に遮断します。

しかし、写真の〇部分を少し削らなければカットオフレバーが跳ねあがった状態から元の位置にもどれなくなるのでフルオートしか撃てなくなるということです。

スイッチを真上から見た図なんですが、これはカットオフレバーがスイッチを跳ねあげた状態です。この後にバネの力で下に戻っていくのですが、先ほどのスイッチの写真の赤丸部分にぶつかって元の位置に戻れなくなるということ。

これがカットオフレバーが元の位置に戻っている状態。トリガーを引くとこのスイッチが前進しますが、カットオフレバーがギアと駆動してスイッチを跳ね上げて通電を断つのだ。

ただ、ちょっとスイッチの突起を削りすぎて隙間が0.5mmほど空いてしまいました。

もうちょっとクリアランスをつめて隙間が0.2mmほどにすればベストかと思います。

因みにスイッチのカットオフレバーと当たる突起を削りすぎるとこれまたフルオートしか撃てなくなりますからチャレンジする人は注意ですぞ!

ほんの少し削ってはカットオフレバーとの連動を確認するっていうのを何度も繰り返してベストな削り具合を調整するしかありません。

最後はセーフティがしっかりかかるようにトリガーにも1mm厚のプラ板を貼りました。

ここにプラ板を貼っておかないとセレクターをセーフティにしてもトリガーを引いたら通電してしまいます。

これでセミの連射が楽になりました!

トリガーの引きしろが加工前に比べて1/3程度になりましたよ。

ようやくメカボ内のカスタムは完了!

そんで、これまた仲間のススメでチャンバーもライラクスのメタルチャンバーに変えることにしました。

このメタルチャンバーはスタンダード用なのですが、商品形態が2種類あります。

1つはホップアームやホップ調整ダイヤル等のパーツも揃っているコンプリートモデル。

もう1つは私が買った素体だけのモデル。

素体だけとは言え、インナーバレルを固定するリングとクリップは付いております。

アームやギアが無い分、1000円ほど安くなっております。

VFC純正チャンバーのホップアームやら調整ダイヤルやらをライラクスのメタルチャンバーに移植しますよ!

まずは全部取り外します。チャンバーって地味にパーツ数多いな!

ライラクスのチャンバーに移植完了!

因みにパッキンとホップの押しゴムはマルイ純正にしました。

グリップ底のネジは6角ネジだったんですが、ナメてしまうのが嫌なのでホームセンターで強度の高いステンレスネジを買ってきて使いました。

油性ペンで黒く塗りつぶせばOKでしょ!

今度はこだわって黒染めとかしてみようかな~

前配線なんですが、ハンドガードが細くてアウターバレルの隙間を通すのがすっごく面倒なのでもうトリガーピンの隙間から出してしまいました(笑)

まぁ見た目的にはアレだけどメンテナンス性あがるしこっちのがいいかな~って思います。

ほら、ストックにガーミンポーチつけてバッテリー入れてる人だっておもくそ配線出てるし!だからフレームから配線出てても別にいいでしょ(笑)

この銃に関してはリアルは求めてないし!

ってわけでようやく完成!!

エンジェルカスタムのドラムマガジン微妙に弾上がり悪いんだよね・・・これも分解して調整だな~。

サバゲーじゃほとんど使わないけど。

ということでまた次回!

2017年01月17日

VFC M4 ES スティンガー #19 再カスタム前編

電動ハンドガンは一旦お休みしてメイン銃を弄りたいと思います。

ブログネタは山ほどあるんだけど忙しくて書くのが追いつかないんすよ!!

買ってから半年以上放置してある銃もあるし・・・(笑)

っていうことでやっていきます。

とても良い調子で使えてたのですが、モーター内部に異物が入り込んで動かなくなってしまったので修理するついでに全体のバランスを見直して再カスタムすることにします。

電動ガンのカスタムってネット上で記述されている記事が沢山ありますが、実はそれらの記事って推論が多くて、それも1人の人間が自分の電動ガンを数丁カスタムして数年使ったノウハウを書いているだけので、初心者がそれを読んでマネするのは結構危険なことだったりします。

昔、給弾不良にはノズルを削ると良いというウソ情報に騙されたこともあったな・・・

ところで、ハイサイクル電動ガンの飛距離が欲しい場合はスプリングを交換するっていうのが割と定番っていう認識ですよね。

それでもいいんですが、それだと色んな所に負担が掛かります。

ハイサイで単純にスプリングだけ変えると固いスプリングを回す為のトルクが足りなくなります。

ハイサイのギアはハイスピード系なのでトルクが無く、またモーターのEG-30000もスピードはあるけどトルクが少ないっていうタイプなのでギアとモーターに負担が掛かりすぎてしまいます。

それでも固いスプリングを回さないといけなくなるのでモーターは通常よりも大きな電流を要求します。

バッテリーの減りも早くなりますし、端子も熱くなって溶ける可能性も出てきます。

ミニ四駆に例えるならレブチューンモーターとハイスピードギアを付けて大径タイヤで坂道登らせるようなもんです。もし坂道を早く登らせることができるミニ四駆を作るならトルクチューンモーターに標準ギアに小径タイヤの方が良いってのはミニ四駆世代の人なら分るんじゃないでしょうか?

ですので、もしハイサイクル電動ガンのスプリングを変えて飛距離を伸ばしたいのならまずギヤ比を落として固いスプリングでも問題なく引くことができるトルクを持たせたギヤに変え、モーターもトルクのある物に変えます。

それだとサイクルが落ちるので大電流を流せるリポバッテリーに変えるとかの必要性が出てきます。

ちゃんと飛距離を出すならインナーバレルの長さも変えてシリンダーも変えて・・・・・・まぁとにかく1つのパーツを変えたら他のパーツも変えないとバランスが崩れて早く故障してしまう原因になるということです。

東京マルイの箱出し状態のバランスが最高な状態なのでそれを崩すっていうことは必ずどこかにしわ寄せが来るのです。

カスタムするにはまず目的を決めます。その上でどのギヤ比で回すか、どのモーター、バッテリーで回すかなどを決定していきます。

オールラウンドに戦える銃っていうことで求めたのが飛距離は出来るだけ欲しいけどサイクルも23発程度は欲しい、トリガーコントロールは上手くやる!変な引き方をしない!っていう条件、以下のパーツを組み込むことに。

ギヤはVFC純正の18:1でセクターのギヤを前後1枚づつカットして使うことにしました。

能書きが長くなってしまいましたので作業の風景を載せていきますよ。

私の銃は元々こんな感じでしたが

ハンドガードをG&PのMOTS KEYMODハンドガード6インチに換装しています。

んで、このハンドガード凄く細いから配線通すのが大変なんだなこりゃ。

バラしてインナーバレルを覗いてみると結構汚れておりました・・・・

メカボまで辿り付きました!

ご開帳!

長々とお世話になったこのセッティングともお別れ!

試行錯誤で大変だったなぁ~因みに秒間23発で初速90m/sで飛距離が40mフラットな感じでした。

なんとシリンダーヘッドが割れていた!

このピストンで10万発以上撃ってますが言うほど削れてないですね。

とりあえずバラバラに。

最近はフィールドのレンタル銃も頻繁に修理することがあるのでブレークリーンという洗浄スプレーを使って汚れとグリスを飛ばしています。

ピストンはライラクスのハードピストン!

プチハイサイなので一番後ろのギヤは削りました。

ピストンヘッドもライラクス!

そんじゃセクターギヤを削っていきますか!

この2つの歯を削りますよ。

万力でガッチリ固定してダイヤモンドヤスリのビットで削り落としていきます。

使用している万力はこちら

因みにこの作業をハンディリューターでやるなら電源式の2万以上するやつじゃないとトルクが足りなくて削れないですから注意!

ちょっと扱いづらいけどボッシュとかのグラインダーのが安く済みます。

これも持ってますが音がうるさいので夜は使えないです(笑)

金属パイプ切ったりとか何でもできますよ。

途中まで削るとこんな感じ。あとはズバっといってしまえばOK。