2018年12月28日

【ガスブロ】 マルゼン PPK/S レビュー! 【007の銃!?】

ついにマルゼン PPK/Sを購入しましたのでレビューします!

PPKと言えば私的にはニンテンドー64の007ゴールデンアイというゲームですね~!

小学生~中学生の頃にめちゃくちゃハマって放課後は友達と盛り上がってました。

このゲームの初期武装がPPKでして敵が落としたAKを拾うまではコイツに頼ることになります。

私、このゲームがかなり得意で1対3でも勝ててしまうのでよくハンデを課せられ、PPK縛りでプレイしたものです。キャラはトレヴェルヤンを愛用してました。

因みにゲーム内では権利関係でPPKがPP7という名称になっています。

PPKったら映画の方だろ!ってツッコミが入りそうですが、私にとって映画の007は世代的にピアース・ブロスナンであり、P99なんですよ。ええ。

小説は読んでませんが、映画は1作目から全部見てます。

ピアーズ作品は全て友達と映画館に見に行きました。

ダニエルクレイグのボンドはワイルド過ぎて何年も食わず嫌いしていましたが、見ると結構面白かったので今は受け入れています。

実銃の解説を少し。

PPシリーズは元のモデルの販売から90年経とうとしていますが、いまだに生産が続けられているベストセラー銃です。

ダブルアクション、デコッキング機能、コンパクト、という今現在ハンドガンに求められる基本的な機能が備わっていることや一般的な口径が使えるというところで市場のニーズとマッチしており、一定の人気があるようです。

PPシリーズは派生も含めると結構ありますがとりあえず下記の3つをおさえておけばいいでしょう。

・PP

PPシリーズの始祖。

1930年販売開始。ポリスピストルとして開発され、各国の警察に採用されました。大戦中はドイツ軍にも採用されてます。

・PPK

1931年にPPのグリップと銃身長を切り詰めて短縮したモデルとして販売され、シークレットサービスなどのコンシールドウェポンとして採用されました。

これが所謂「ジェームズボンドの銃」です。

・PPK/S

これが今回購入したマルゼンのガスブロ PPK/Sですね。

ケネディ暗殺事件を受けてアメリカが小型拳銃の輸入規制を設け、PPKがそれに引っかかったのでPPのフレームにPPKのバレルとスライドを組み合わせて規制に適合させたのがこのPPK/Sです。

007シリーズではカジノロワイヤルでP99からPPKに持ち替えています。

スカイフォールでダニエルグレイグはQから渡されたPPK/Sの指紋認証機能付きグリップの9mmショートに持ち替えます。

マルゼンのPPK/Sは9mmショート弾をモデルアップしていますのでボンドがスカイフォールでPPK/Sの9mmショートを握ったことでマルゼンのPPK/Sも晴れて「ボンドの銃」となったわけですね。

定価も9800円とめちゃ安なので007ファンは絶対に買いですよ。

ただ映画ではPPK/Sにオリジナルの認証付きグリップが付いているので厳密に言えば違うのですが・・・。

こう見るともはや別の銃に見えますな。

このグリップ、チェッカリング以外はパテで普通に作れそう。作るか!?

というわけでこっからはレビューになります。

サイトは正直いうと狙いにくいですね。フロントサイトだけでもホワイトを入れた方がいいかもしれません。

スライド上面には光の反射防止のモールディングがあります。

あれ?むかし友達が持っていたやつは単純な波型だった気がしたんだけどな・・・

マズルはこんな感じ。

フレームにはパーティングラインがありません。素晴らしい。

マガジンはめちゃくちゃ小さいです。

ハイキャパのマガジンと比べるとこんなにも差が!!

こんなに細くて小さいのに22発も入ります。

空撃ち用の切り欠きがあるのは便利で良いですね!ただ、このフォロワーの突起が短いので爪で押し下げるのが若干難しいです。あと0.5mmでも高さがあれば良いのだけど。

マグウェルにテーパーが無いのでマガジンチェンジする時は少し引っ掛かりやすいかもしれません。

ま、この辺は慣れですね。

もちろん正式ライセンスを取得しているのでスライド側面にはワルサーバナーが刻印されています。

マガジンの側面には「Cal.6mm BB」の刻印があります。ここがCal.380じゃなくて6mm BBとなっているところが「これはPPK/Sの6mmモデルなんだよ」とワルサー社に認められているような感じがして逆に興奮します。粋ですよ粋。

実際にマルゼンのP99はワルサー社ではP99の6mm仕様、日本市場向けモデルという位置づけになっていますからね。

ありがとうワルサー。

ガスブロなのに重量はたったのこれだけ!!とにかく軽くてコンパクトです。

ARMOAR WORKSのハイキャパハイスピードと比べるとこんなにも違います。

初速はマガジン温度24度でこんな感じ。

このマガジンのサイズで短いバレルなら大健闘している方だと思います。

マガジンの小ささ故、撃っているとみるみる初速が落ちていきます。

しかし小さいことが有利にも働きます。

それは温めし直しがしやすいことです。コンパクトなので完全に手で握り込むことができ、温め直しが容易です。

握り込んで10秒もするとすぐに体温に近いくらいになるので初速を元に戻せます。

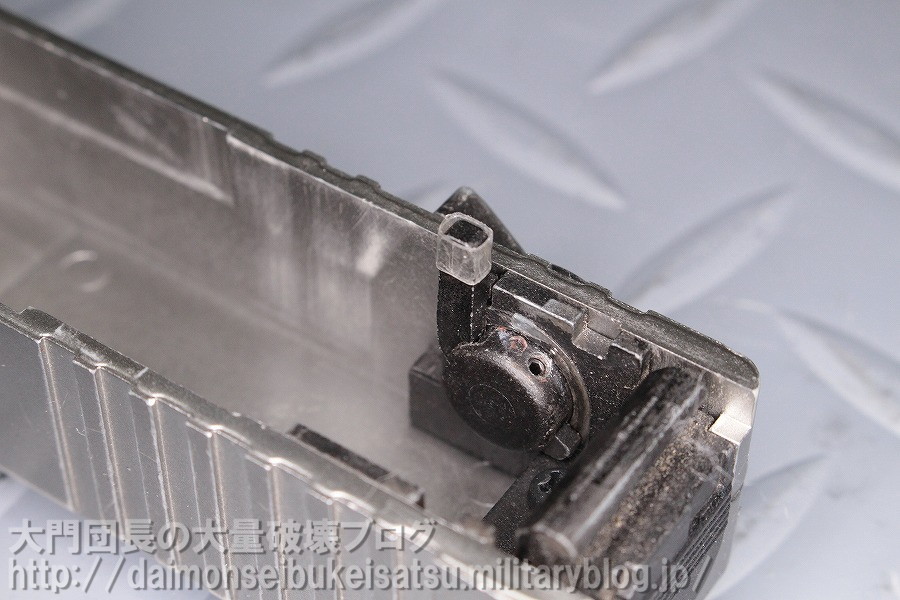

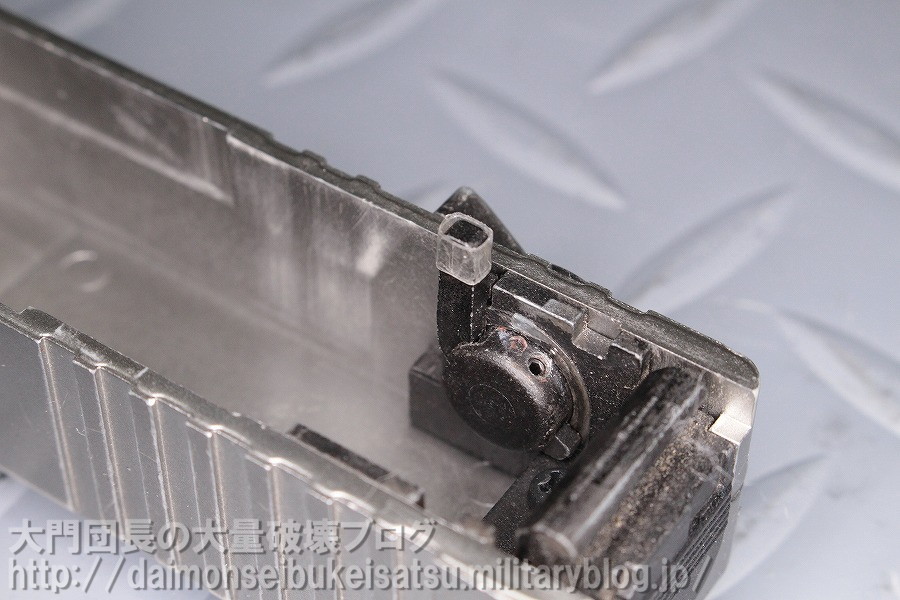

スライドオープンしたらこんな感じ。

スライドストップは無いので弾の入ったマガジンをロードしてスライドを引けばOK。

フィールドストリッピングはトリガーガードをこのように外してスライドを取れば簡単にできます。

PPKはストレートブローバック方式なのでバレルとチャンバーがフレームに結合されています。

バレルにガタつきが一切ないので理論的にはショートリコイル式よりも命中精度は良いかと思います。

ホップは固定です。

STINGERで使いましたがコンパクトな割にはガツガツと強いリコイルが来て楽しい銃ですね。

初速もそんなに高くないのでお客さんと撃ち合うときもそんなに背徳感が無いのもGood(笑)

ただ、外だと25mがいいとこなのでアウトドアフィールドのサバゲーでメインに使うのはちと厳しいかなと。

インドアなら全然イケるどころか軽いのでかなりオススメできますね。

マガジンもコンパクトで軽いので携行にも悩みません。

予備マグはわざわざポーチなんて買わずにポッケに入れときゃいいんですよこんなのは!元がコンシールドキャリー用の銃なんだし。

PPK/Sとマガジン3本だけ持ってジーパンとパーカーでインドアサバゲー行くってのも気軽でいいですね。

実はこんなのも買ってますのでこれの組み込みはまた今度・・・

ということでまた次回!

PPKと言えば私的にはニンテンドー64の007ゴールデンアイというゲームですね~!

小学生~中学生の頃にめちゃくちゃハマって放課後は友達と盛り上がってました。

このゲームの初期武装がPPKでして敵が落としたAKを拾うまではコイツに頼ることになります。

私、このゲームがかなり得意で1対3でも勝ててしまうのでよくハンデを課せられ、PPK縛りでプレイしたものです。キャラはトレヴェルヤンを愛用してました。

因みにゲーム内では権利関係でPPKがPP7という名称になっています。

PPKったら映画の方だろ!ってツッコミが入りそうですが、私にとって映画の007は世代的にピアース・ブロスナンであり、P99なんですよ。ええ。

小説は読んでませんが、映画は1作目から全部見てます。

ピアーズ作品は全て友達と映画館に見に行きました。

ダニエルクレイグのボンドはワイルド過ぎて何年も食わず嫌いしていましたが、見ると結構面白かったので今は受け入れています。

実銃の解説を少し。

PPシリーズは元のモデルの販売から90年経とうとしていますが、いまだに生産が続けられているベストセラー銃です。

ダブルアクション、デコッキング機能、コンパクト、という今現在ハンドガンに求められる基本的な機能が備わっていることや一般的な口径が使えるというところで市場のニーズとマッチしており、一定の人気があるようです。

PPシリーズは派生も含めると結構ありますがとりあえず下記の3つをおさえておけばいいでしょう。

・PP

PPシリーズの始祖。

1930年販売開始。ポリスピストルとして開発され、各国の警察に採用されました。大戦中はドイツ軍にも採用されてます。

・PPK

1931年にPPのグリップと銃身長を切り詰めて短縮したモデルとして販売され、シークレットサービスなどのコンシールドウェポンとして採用されました。

これが所謂「ジェームズボンドの銃」です。

・PPK/S

これが今回購入したマルゼンのガスブロ PPK/Sですね。

ケネディ暗殺事件を受けてアメリカが小型拳銃の輸入規制を設け、PPKがそれに引っかかったのでPPのフレームにPPKのバレルとスライドを組み合わせて規制に適合させたのがこのPPK/Sです。

007シリーズではカジノロワイヤルでP99からPPKに持ち替えています。

スカイフォールでダニエルグレイグはQから渡されたPPK/Sの指紋認証機能付きグリップの9mmショートに持ち替えます。

マルゼンのPPK/Sは9mmショート弾をモデルアップしていますのでボンドがスカイフォールでPPK/Sの9mmショートを握ったことでマルゼンのPPK/Sも晴れて「ボンドの銃」となったわけですね。

定価も9800円とめちゃ安なので007ファンは絶対に買いですよ。

ただ映画ではPPK/Sにオリジナルの認証付きグリップが付いているので厳密に言えば違うのですが・・・。

こう見るともはや別の銃に見えますな。

このグリップ、チェッカリング以外はパテで普通に作れそう。作るか!?

というわけでこっからはレビューになります。

サイトは正直いうと狙いにくいですね。フロントサイトだけでもホワイトを入れた方がいいかもしれません。

スライド上面には光の反射防止のモールディングがあります。

あれ?むかし友達が持っていたやつは単純な波型だった気がしたんだけどな・・・

マズルはこんな感じ。

フレームにはパーティングラインがありません。素晴らしい。

マガジンはめちゃくちゃ小さいです。

ハイキャパのマガジンと比べるとこんなにも差が!!

こんなに細くて小さいのに22発も入ります。

空撃ち用の切り欠きがあるのは便利で良いですね!ただ、このフォロワーの突起が短いので爪で押し下げるのが若干難しいです。あと0.5mmでも高さがあれば良いのだけど。

マグウェルにテーパーが無いのでマガジンチェンジする時は少し引っ掛かりやすいかもしれません。

ま、この辺は慣れですね。

もちろん正式ライセンスを取得しているのでスライド側面にはワルサーバナーが刻印されています。

マガジンの側面には「Cal.6mm BB」の刻印があります。ここがCal.380じゃなくて6mm BBとなっているところが「これはPPK/Sの6mmモデルなんだよ」とワルサー社に認められているような感じがして逆に興奮します。粋ですよ粋。

実際にマルゼンのP99はワルサー社ではP99の6mm仕様、日本市場向けモデルという位置づけになっていますからね。

ありがとうワルサー。

ガスブロなのに重量はたったのこれだけ!!とにかく軽くてコンパクトです。

ARMOAR WORKSのハイキャパハイスピードと比べるとこんなにも違います。

初速はマガジン温度24度でこんな感じ。

このマガジンのサイズで短いバレルなら大健闘している方だと思います。

マガジンの小ささ故、撃っているとみるみる初速が落ちていきます。

しかし小さいことが有利にも働きます。

それは温めし直しがしやすいことです。コンパクトなので完全に手で握り込むことができ、温め直しが容易です。

握り込んで10秒もするとすぐに体温に近いくらいになるので初速を元に戻せます。

スライドオープンしたらこんな感じ。

スライドストップは無いので弾の入ったマガジンをロードしてスライドを引けばOK。

フィールドストリッピングはトリガーガードをこのように外してスライドを取れば簡単にできます。

PPKはストレートブローバック方式なのでバレルとチャンバーがフレームに結合されています。

バレルにガタつきが一切ないので理論的にはショートリコイル式よりも命中精度は良いかと思います。

ホップは固定です。

STINGERで使いましたがコンパクトな割にはガツガツと強いリコイルが来て楽しい銃ですね。

初速もそんなに高くないのでお客さんと撃ち合うときもそんなに背徳感が無いのもGood(笑)

ただ、外だと25mがいいとこなのでアウトドアフィールドのサバゲーでメインに使うのはちと厳しいかなと。

インドアなら全然イケるどころか軽いのでかなりオススメできますね。

マガジンもコンパクトで軽いので携行にも悩みません。

予備マグはわざわざポーチなんて買わずにポッケに入れときゃいいんですよこんなのは!元がコンシールドキャリー用の銃なんだし。

PPK/Sとマガジン3本だけ持ってジーパンとパーカーでインドアサバゲー行くってのも気軽でいいですね。

実はこんなのも買ってますのでこれの組み込みはまた今度・・・

ということでまた次回!

2018年12月19日

東京マルイ 電動ハンドガン グロック18C セミしか撃てない病を直す!

前回は電動ハンドガン全機種に共通するトラブルシューティングでしたが、今回は電動ハンドガングロック18C特有のトラブルについてです。

グロック18Cを長いこと使っているとセミしか撃てなくなる症状が発生しますのでそれの解説をします。

メカボックスを間違いなく修理したのにセミオートしか撃てない病になるのは別のところに原因があるからです。

電動ハンドガン グロック18Cの場合、セミオートのポジションにするとセクターギヤに連動した白い棒がメカボックスから飛び出てきて矢印のトリガーバーが跳ね上げられ、スイッチが遮断されてセミオートになる仕組みです。

セレクターをフルオートにするとセレクターバーがトリガーバーを跳ね上げられないように抑える仕組みになっています。

メカボックスから飛び出る白い棒が空振りするようにしてくれて、スイッチが通電し続けるのでフルオートで撃てるわけです。

セレクターをフルオートにするとこの矢印のセレクターバーがこの位置になります。このバーが先ほどのトリガーバーを押さえることでフルになるわけです。

しかし、長いこと使っているとセレクターバーに遊びが出てきます。

そうなるとトリガーバーをしっかりと押さえられなくなり、白い棒にカットオフされてしまうようになります。

つまりセミしか撃てなくなるということです。

今回はそんなG18Cのセミしか撃てない病の対処法を紹介します。

やり方は簡単!このバーの先端に2mm幅くらいに切ったセロテープを5周くらい巻くだけ!

セロテープの厚みがトリガーバーの遊びの分を補完してくれるというわけです。

トリガーバーにプラ板を貼ったりするのもひとつの手ではありますが、剥がれてしまうとメカボックスの中に入ってクラッシュしてしまう恐れがあるのでセロハンテープを巻くのが確実です。

この対処を施した場合、スライドカバーを本体に取り付ける際は必ずセレクターをセミオートの位置にしてからにして下さい。フルの位置にしたままカバーを取り付けるとセロテープが取れてしまうことがあります。

剥がれ落ちないよう、セロテープとバーの隙間に瞬間接着剤を流し込むと良いかもしれません。

あと、セミにならない症状の一因としてクリック感を出す為のパーツの摩耗もあります。

セレクターを動かさなければ大して摩耗はしませんが、頻繁にセミフルの切り替えをするとどんどん摩耗していきます。素材はプラですので。

これが摩耗するとセレクターに遊びが生じ、それがセミしか撃てなくなる一因になります。

回転方向の角が摩耗して丸くなっているので遊びが生まれてしまうわけで・・・・

なので、このパーツを90度回転させて元に戻してやればクリック感は新品同様に復活します。

実際のところ、トリガーバーにセロテープを5周くらい巻くだけでセミしか撃てない病は直ります。

カッチリしたクリック感を取り戻したいということでもなければこの作業はやらなくても大丈夫です。

セミしか撃てない病の原因はスライドやフレームの歪み、スライド後部のロックパーツのツメの摩耗、フレーム側のロックパーツを固定するネジ受けの緩みなど要因は多岐にわたるので、根治は不可能です。

完全に解決したいなら本体ごと買い替えるしかありません。

ですので長く使っている方はセレクターバーにセロテープを巻くのが一番確実ですよ。

ということでまた次回!

グロック18Cを長いこと使っているとセミしか撃てなくなる症状が発生しますのでそれの解説をします。

メカボックスを間違いなく修理したのにセミオートしか撃てない病になるのは別のところに原因があるからです。

電動ハンドガン グロック18Cの場合、セミオートのポジションにするとセクターギヤに連動した白い棒がメカボックスから飛び出てきて矢印のトリガーバーが跳ね上げられ、スイッチが遮断されてセミオートになる仕組みです。

セレクターをフルオートにするとセレクターバーがトリガーバーを跳ね上げられないように抑える仕組みになっています。

メカボックスから飛び出る白い棒が空振りするようにしてくれて、スイッチが通電し続けるのでフルオートで撃てるわけです。

セレクターをフルオートにするとこの矢印のセレクターバーがこの位置になります。このバーが先ほどのトリガーバーを押さえることでフルになるわけです。

しかし、長いこと使っているとセレクターバーに遊びが出てきます。

そうなるとトリガーバーをしっかりと押さえられなくなり、白い棒にカットオフされてしまうようになります。

つまりセミしか撃てなくなるということです。

今回はそんなG18Cのセミしか撃てない病の対処法を紹介します。

やり方は簡単!このバーの先端に2mm幅くらいに切ったセロテープを5周くらい巻くだけ!

セロテープの厚みがトリガーバーの遊びの分を補完してくれるというわけです。

トリガーバーにプラ板を貼ったりするのもひとつの手ではありますが、剥がれてしまうとメカボックスの中に入ってクラッシュしてしまう恐れがあるのでセロハンテープを巻くのが確実です。

この対処を施した場合、スライドカバーを本体に取り付ける際は必ずセレクターをセミオートの位置にしてからにして下さい。フルの位置にしたままカバーを取り付けるとセロテープが取れてしまうことがあります。

剥がれ落ちないよう、セロテープとバーの隙間に瞬間接着剤を流し込むと良いかもしれません。

あと、セミにならない症状の一因としてクリック感を出す為のパーツの摩耗もあります。

セレクターを動かさなければ大して摩耗はしませんが、頻繁にセミフルの切り替えをするとどんどん摩耗していきます。素材はプラですので。

これが摩耗するとセレクターに遊びが生じ、それがセミしか撃てなくなる一因になります。

回転方向の角が摩耗して丸くなっているので遊びが生まれてしまうわけで・・・・

なので、このパーツを90度回転させて元に戻してやればクリック感は新品同様に復活します。

実際のところ、トリガーバーにセロテープを5周くらい巻くだけでセミしか撃てない病は直ります。

カッチリしたクリック感を取り戻したいということでもなければこの作業はやらなくても大丈夫です。

セミしか撃てない病の原因はスライドやフレームの歪み、スライド後部のロックパーツのツメの摩耗、フレーム側のロックパーツを固定するネジ受けの緩みなど要因は多岐にわたるので、根治は不可能です。

完全に解決したいなら本体ごと買い替えるしかありません。

ですので長く使っている方はセレクターバーにセロテープを巻くのが一番確実ですよ。

ということでまた次回!

2018年12月17日

【故障】 電動ハンドガン トラブルシューティング 【修理】

冬本番の寒さが到来し、ガスブロから電動ハンドガンに衣替えした方も多いのではないでしょうか。

ということで今回は電動ハンドガンのトラブルシューティング的な内容でお送りいたします。

余談ですが、私個人のYouTubeチャンネルの登録もお願い致します。

大門団長チャンネル

私は実はレベルアップサバゲーチャンネルへのログイン権限はないので、家で1人でカスタムしたりする配信が出来ません。

個人チャンネルなら気軽にちょっとしたカスタム生配信なども出来るようになりますので是非とも登録をお願い致します。

Youtubeはチャンネル登録者1000人以上いないと生配信できない仕様になっているのでご協力をお願い致します。

さて、私はサバイバルゲームフィールドSTINGERでレンタル用にG18Cを30丁運用しています。

個人ではG18Cを3丁、USPを1丁、M9A1を1丁、M93Rを2丁、ハイキャパEを3丁持っていて何度も自分で修理やカスタムをしているので電動ハンドガンに関してはそこそこのノウハウを蓄積しています。

サバイバルゲームフィールドSTINGERのレンタル用G18Cなんかは3年10ヵ月運用しており、お客さんに貸してどのくらい撃てば寿命が来るのか、何をしたら壊れるかを間近に見ており、またそれを修理をするということを何度もしています。

STINGERに遊びに来る実に様々な人間に使用された20丁の電ハンの最初から最後まで全てを見ています。それはある意味世の中の電動ハンドガンの平均寿命を見ていると言っても過言ではありません。

使用される様を全て見届けた上で自分で修理していることを鑑みると寿命や症例に関してのノウハウは下手したらショップさんよりもあるかもしれません。

ということでやっていきますが、ひとくちにトラブルといってもいろいろな症状があります。

全てのトラブルの原因と対処法を説明するには本が一冊出来てしまうくらいの量になるので今回は電動ハンドガン全機種に共通する"よくある"症例を対象とし、直すときはこうした方がいいですよ的な解説になります。

先によくあるトラブルを挙げると・・・

①トリガーを引くと 「ガー!」と音が鳴って撃てない

②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てない

③給弾したりしなかったりする

といった感じでしょうか。

定例会に来るお客さんの電ハントラブルを見てても大体はこんな症状です。

①トリガーを引くと 「ガー!」と音が鳴って撃てない

②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てない

③給弾したりしなかったりする

この3つの症状はどの電動ハンドガンでも、いずれ必ず発症します。

セミをメインで撃つか、フルをメインにしているか、リポバッテリーを使っているかどうかなどの条件により、発症する順番が異なってきますが遅かれ早かれ皆さんが使っている電動ハンドガンは必ずこの3つのトラブルに見舞われます。100%です。

これらのトラブルはメカボックス内部の部品の摩耗により発症するので壊れたというよりかは寿命と言う方が正しいですね。

ちょうど壊れた電動ハンドガン G18Cがあるのでこれを直しつつ解説します。

分解方法などは電動拳銃工房さんの分解組立ページを参照してください。

↓のリンク先に作業に必要な道具の解説もあります。

電動拳銃工房

まずは、①トリガーを引いても 「ガー!」と音が鳴って撃てなくなるという症状の解説からです。

電動ハンドガンのメカボックスを開けるとこのようになっています。

この症状の場合はほぼ100%がセクターギヤの摩耗が原因で起こります。

セクターギヤとはピストンを後退させるための一番負荷のかかるギヤです。

どのような運用をしていても大体の電動ハンドガンはまずセクターがダメになる傾向にあります。

取り出したセクターギヤ。一応まだ使えますが歯がすり減っているので交換してしまいます。

STINGERのレンタル銃を見ている限りではセミオートで撃ち続けた場合、15000~25000発程度で壊れるようです。結構ムラがありますね。

リポバッテリーだともう少し早く寿命が来るかもしれません。

余談ですが、電動ハンドガンはセクターギヤが壊れることで他の部品に被害が及ばないように設計されています。

各ギヤを見てみるとセクターギヤだけ柔らかい素材になっています。よく考えられていますね。

ですから壊れるという表現は語弊があるかもしれませんね。

セクターギヤの隣のスパーギヤは必ず中性洗剤&歯ブラシでしっかり掃除しましょう!台所用洗剤のジョイがオススメ。

セクターギヤの削れた歯の粉がグリスと混ざって研磨剤の役割を果たしてしまいます。特に8枚ギヤの谷に汚れや削れたセクターの歯がガッツリ埋まってるので入念に掃除しましょう。

ギヤの谷底に詰まったセクターギヤの破片は歯ブラシでも取れないことがありますので爪楊枝などで掻き出しましょう。

このスパーギヤをしっかりクリーニングしないとセクターギヤを新品に交換したとしてもまたすぐに壊れてしまいます。

因みに、セクターギヤを交換する際にわざとスパーギヤをクリーニングしなかった個体はクリーニングした個体よりも7000発ほど早く壊れました。

修理する際は他のギヤもしっかりとクリーニングしてからグリスを塗り直しましょう。

次のトラブル、②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てないの解説です。

さて、この症状が発症した電動ハンドガンを直していきますが、この症状は電気系統に問題があります。

スイッチを見るとカーボンが外側にまでこびりついていますね。茶色のスス汚れがカーボンで、こいつがこの症状の原因である場合が多いです。

カバーを外してみると尋常じゃないカーボンが!!

スイッチに電気が流れるとスパークが発生するのですが、その際にカーボンが生成されます。

物質はなんでも高温に熱したりすると炭化するわけですが、スイッチも同じです。

皆さんもコンセントにプラグを挿す瞬間に青白い光を見たことがあるかと思いますが、電動ガンのスイッチではトリガーを引く度にあれが発生していると思って下さい。あのスパークのおかげでスイッチの端子がどんどん炭化してスイッチが摩耗していきます。

そしてそのカーボン(炭化物)がスイッチ周りに蓄積されていきます。

カーボンが蓄積されていくと接点不良が起こります。何故ならカーボンは電気を通さないからです。

要は電気の流れる入口が狭くなるということです。初期症状としてはセミのキレが低下したり、サイクルが低下したりします。

水道で例えると家の蛇口がサビで詰まって水の出が悪くなっているのを想像してもらえると分かりやすいかと思います。

リポの場合はハイパワーなので入口が狭くなってようが無理やり電気を押し込んで流すので初期症状が分かり辛いですが純正のニッケル水素バッテリーだと症状が顕著に表れてきます。

先ほどの写真のレベルまで汚れてしまうとカーボンがスイッチに流れる電気をせき止めてしまうため、撃てなくなるという訳です。

厳密には微量な電気は流れてモーターは動こうとはするのですが、電流が微量すぎてギヤを動かすまでの力は出せないという状態になります。

だから「カッ・・・」とモーターが動いてピニオンギヤがベベルギヤに当たる音だけ聞こえてくるわけです。

「カッ・・・」と鳴って動かない状態になったら無理にトリガーを引いて通電させようとするとバッテリーに大きな負荷がかかってしまいます。

あれ?おっかしいな~なんて調子でトリガーを何度も引いて「カッカッカッ」とやってると純正バッテリーは過負荷で死んでしまいますのでやめましょう。

そのままトリガーを引き続けるとリポの場合は最悪発火することも考えられますのでこのような症状の場合はすぐに使用を中止しましょう。

この症状の原因のほとんどがスイッチに付着したカーボンによるものですが、スイッチ端子の受け側が摩耗で折れていることが原因の場合もあります。

他にも、バッテリーが寿命を迎えてしまい、必要な電流量を流す能力を失っていることも考えられます。

また純正ニッケル水素バッテリーの場合は新品だとしてもキンキンに冷えると出力が落ちてこうなります。

因みにSTINGERで使っている純正バッテリーはデルタピーク式充電器で小まめに充電して過放電にならないよう運用していますが、それでも約2年で寿命を迎えてしまいます。

あとは何らかの破片がギアに挟まった時も同じような症状になりますがそれは超レアケースです。

実際のところ「カッ・・・」の8割くらいがスイッチの摩耗やカーボンによる接点不良が原因です。

さて、スイッチのオス側を取り出してカーボンを拭き取ってみると接触面がおもいっきり摩耗しています。

これだけ摩耗しているとスイッチのメス端子と接触出来ていないかもしれませんね。

オス側の対処は簡単です。

スイッチをこのように抜き取って・・・

向きを入れ替えて入れるだけ!これで新品同様です。スパークが起こるのは片側だけなので、裏返すと使えます。

スイッチは矢印の方向へ動いてメスと接触するので、摩耗している面は端子と接触しない方にすればOK。

メス側のカーボンをふき取ってみると・・・スパークが起こる方のメス端子が摩耗して途中から折れてました。こりゃ通電しないわけだ。

新品と比べると一目瞭然ですね。この端子はモーター側に繋がっていて、スパークが起こるのでこのようになります。

因みにこの個体は純正ニッケル水素で運用して約3年の間に25000発ほど撃った個体です。

リポバッテリーで運用した場合はスパークが更に強いのでもっと早めにスイッチが焼き切れているはずです。

こちらはバッテリー側に繋がっている端子ですが無傷ですね。こちらは先にオスと触れる方の端子ですのでスパークが起こらず摩耗しないということですね。

メス側は東京マルイから取り寄せた新品に取り替えて接点グリスで保護。

接点グリスは必須ですよ!必ず塗って下さい。

東京マルイのアフターサービスではメス側の銅板だけを注文可能です。

基本的には現金書留で注文になりますが、ショップなどでも取り寄せてくれるところがあります。

ホビーショップタムタムさんは全店で取り寄せ可能です。

個人ショップなどでは断られるところもあるので事前に電話などで確認しましょう。

パーツごとの価格は電動拳銃工房さんの掲示板でまとめられています。

このメス側の銅板は324円です。価格は機種により異なります。

電動ハンドガンに限らず、長物電動ガンもそうなのですがトリガーを引く際は素早く最後までしっかりと引ききって下さい。

初心者の方に多いのですが、ゆっくり引き絞ったり、トリガーを引くのを途中で止めるのは絶対にNGです。

トリガーをゆっくり引けばその分スパークの起こる時間が長くなりますのでスイッチの摩耗が早まります。

トリガーは素早く引ききる!鉄則です。

忘れがちですがバッテリー端子も綿棒などで掃除しておきましょう。

②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てない

この症状の原因は

・スイッチに蓄積されたカーボン

・スイッチのメス端子の摩耗

・バッテリーの寿命

です。

なので、スイッチとバッテリーを新品に交換すれば直ります。

最後に

③給弾したりしなかったりするの解説になります。

この症状は複数のパーツの摩耗が原因で起こります。

中でも一番の要因がタペットプレートです。これはセクターギヤと連動し、ノズルを後退させ、BB弾の給弾をする為のパーツです。

矢印の面が摩耗するとノズルの後退距離が短くなって給弾不良を起こします。

このタペットプレートはセクターギアのカムとも連動するのでセクターギヤの摩耗も給弾不良の一因と言えます。

これはタペットプレートと連動するノズルカムという部品ですが、ノズルカムの矢印の部分の摩耗も給弾不良の一因になりますので交換した方が良いパーツです。

因みに金色のパイプはノズルの後退量を稼ぐ為に取り付けたものです。給弾不良の症状の発生を先送りにする対症療法的なパーツです。

ということで給弾不良は主にタペットプレート、セクターギヤ、ノズルカムという3つのパーツの摩耗が重なって起こります。

各パーツを1個づつ新品と見比べて摩耗をチェックしても目視ではほとんど違いが分かりませんが、3つのパーツの摩耗を合計すると結構なものになります。

ですので、タペットプレート、セクターギヤ、ノズルカムを取り替えてしまえば大体の給弾不良は治ります。

G&Gの弾はマルイより少し大きいので給弾不良が比較的起こりやすいです。その場合、マルイの弾に切り替えたら給弾できる場合もあります。

いずれにせよ、内部パーツの摩耗が原因ですのでマルイの弾を使っても近いうちに完全な給弾不良になります。

100連マガジンの場合はマガジンキャッチの掛る溝が摩耗すると本体に挿しても上下にガタつきが発生します。そうなるとマガジンのフォロワーが十分に開放されなくなり、給弾不良を起こすことがあります。

その場合は修理するよりも買い替えた方が早いです。

STINGERのレンタル用100連マガジンも摩耗で給弾不良になったので一度全て新品に取り替えています。

他の症例として

セミで撃ったあとに「ウニュ」と音が鳴ることが稀にあります。

これは逆転防止ラッチのキックスプリングが折れたことで起こる症状になりますのでキックスプリングさえ取り替えたら大丈夫です。

修理したらこの段階でバッテリーを繋いで動作確認しましょう。

いかがだったでしょうか。

電動ハンドガンで起こるトラブルは大体がこれです。

①トリガーを引いても 「ガー!」と音が鳴って撃てなくなる

②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てない

③給弾したりしなかったりする

箱出しノーマルに純正バッテリーを使い、主にセミオート運用している場合は大体がこの順番で症状が現れるかと思います。

リポバッテリーを使っていたり、セミオートとフルオートの使用頻度によって発生する順番が異なることがあります。

しかし、どのような運用方法をとっているかに関わらず3つの症状は間を空けず、たて続けに発生します。

ですから、もし自分で直す場合は

・セクターギア

・タペットプレート

・ノズルカム

・スイッチのメス側の銅板

この4点はまだ使える程度の摩耗だとしても全て一気に交換してしまいましょう。

そうすることでまた箱出しに近いくらいの状態に戻ります。

セクターギヤが寿命を迎えて壊れたらスイッチも寿命間近と考えて良いです。

給弾不良が起こり始めたらセクターもスイッチも寿命間近ということです。

給弾不良だからといってタペットだけ取り替えても、ちょっと使うと今度はセクターギヤが寿命になったり、スイッチが寿命になったりしますので修理の二度手間、三度手間になります。

修理で一度メカボックスを開けたなら、上記の4点のパーツは必ず全て交換しましょう。

自分で修理できない方も症例と原因だけ知識として覚えておけば、いざフィールドでトラブルになったときにうろたえずに済むと思います。

いずれ壊れることが知ってた上で壊れるのと何も知らずに壊れるのではその時が来た時の精神衛生面で全然違いますよ。

あと、電ハンはスイッチが弱いのでFETやSBDで保護する方も多いかと思いますが、SBDを入れる場合は出来れば矢印の壁面に両面テープで貼り付けるなどしてモーターから離してください。

セミで連射しているとモーターは結構熱くなりますのでSBDが熱で壊れてしまうことがあります。ですからなるべく離れた位置に置いて下さい。

一応SBDはスペック的に高温に耐えうるものもありますが、大量生産されているものは少なからず個体差があり、全てがスペックシートに記載してある要件を満たしているとは限りませんので熱対策は必須です。

SBDはガンジニアさんやダーティワークスさんのが手軽で安価に手にはいります。

電ハンに入れるFETはジェフトロンやXCORTECのがオススメです。

ジェフトロン↓

Micro mosfet2 with wiring

かなり長くなってしまいましたが、電動ハンドガンユーザーはよくあるトラブルの症例と原因は覚えておいて損は無いかと思います。

ということでまた次回!

ということで今回は電動ハンドガンのトラブルシューティング的な内容でお送りいたします。

余談ですが、私個人のYouTubeチャンネルの登録もお願い致します。

大門団長チャンネル

私は実はレベルアップサバゲーチャンネルへのログイン権限はないので、家で1人でカスタムしたりする配信が出来ません。

個人チャンネルなら気軽にちょっとしたカスタム生配信なども出来るようになりますので是非とも登録をお願い致します。

Youtubeはチャンネル登録者1000人以上いないと生配信できない仕様になっているのでご協力をお願い致します。

さて、私はサバイバルゲームフィールドSTINGERでレンタル用にG18Cを30丁運用しています。

個人ではG18Cを3丁、USPを1丁、M9A1を1丁、M93Rを2丁、ハイキャパEを3丁持っていて何度も自分で修理やカスタムをしているので電動ハンドガンに関してはそこそこのノウハウを蓄積しています。

サバイバルゲームフィールドSTINGERのレンタル用G18Cなんかは3年10ヵ月運用しており、お客さんに貸してどのくらい撃てば寿命が来るのか、何をしたら壊れるかを間近に見ており、またそれを修理をするということを何度もしています。

STINGERに遊びに来る実に様々な人間に使用された20丁の電ハンの最初から最後まで全てを見ています。それはある意味世の中の電動ハンドガンの平均寿命を見ていると言っても過言ではありません。

使用される様を全て見届けた上で自分で修理していることを鑑みると寿命や症例に関してのノウハウは下手したらショップさんよりもあるかもしれません。

ということでやっていきますが、ひとくちにトラブルといってもいろいろな症状があります。

全てのトラブルの原因と対処法を説明するには本が一冊出来てしまうくらいの量になるので今回は電動ハンドガン全機種に共通する"よくある"症例を対象とし、直すときはこうした方がいいですよ的な解説になります。

先によくあるトラブルを挙げると・・・

①トリガーを引くと 「ガー!」と音が鳴って撃てない

— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) 2018年12月17日

②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てない

— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) 2018年12月17日

③給弾したりしなかったりする

— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) 2018年12月17日

といった感じでしょうか。

定例会に来るお客さんの電ハントラブルを見てても大体はこんな症状です。

①トリガーを引くと 「ガー!」と音が鳴って撃てない

②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てない

③給弾したりしなかったりする

この3つの症状はどの電動ハンドガンでも、いずれ必ず発症します。

セミをメインで撃つか、フルをメインにしているか、リポバッテリーを使っているかどうかなどの条件により、発症する順番が異なってきますが遅かれ早かれ皆さんが使っている電動ハンドガンは必ずこの3つのトラブルに見舞われます。100%です。

これらのトラブルはメカボックス内部の部品の摩耗により発症するので壊れたというよりかは寿命と言う方が正しいですね。

ちょうど壊れた電動ハンドガン G18Cがあるのでこれを直しつつ解説します。

分解方法などは電動拳銃工房さんの分解組立ページを参照してください。

↓のリンク先に作業に必要な道具の解説もあります。

電動拳銃工房

まずは、①トリガーを引いても 「ガー!」と音が鳴って撃てなくなるという症状の解説からです。

— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) 2018年12月17日

電動ハンドガンのメカボックスを開けるとこのようになっています。

この症状の場合はほぼ100%がセクターギヤの摩耗が原因で起こります。

セクターギヤとはピストンを後退させるための一番負荷のかかるギヤです。

どのような運用をしていても大体の電動ハンドガンはまずセクターがダメになる傾向にあります。

取り出したセクターギヤ。一応まだ使えますが歯がすり減っているので交換してしまいます。

STINGERのレンタル銃を見ている限りではセミオートで撃ち続けた場合、15000~25000発程度で壊れるようです。結構ムラがありますね。

リポバッテリーだともう少し早く寿命が来るかもしれません。

余談ですが、電動ハンドガンはセクターギヤが壊れることで他の部品に被害が及ばないように設計されています。

各ギヤを見てみるとセクターギヤだけ柔らかい素材になっています。よく考えられていますね。

ですから壊れるという表現は語弊があるかもしれませんね。

セクターギヤの隣のスパーギヤは必ず中性洗剤&歯ブラシでしっかり掃除しましょう!台所用洗剤のジョイがオススメ。

セクターギヤの削れた歯の粉がグリスと混ざって研磨剤の役割を果たしてしまいます。特に8枚ギヤの谷に汚れや削れたセクターの歯がガッツリ埋まってるので入念に掃除しましょう。

ギヤの谷底に詰まったセクターギヤの破片は歯ブラシでも取れないことがありますので爪楊枝などで掻き出しましょう。

このスパーギヤをしっかりクリーニングしないとセクターギヤを新品に交換したとしてもまたすぐに壊れてしまいます。

因みに、セクターギヤを交換する際にわざとスパーギヤをクリーニングしなかった個体はクリーニングした個体よりも7000発ほど早く壊れました。

修理する際は他のギヤもしっかりとクリーニングしてからグリスを塗り直しましょう。

次のトラブル、②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てないの解説です。

— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) 2018年12月17日

さて、この症状が発症した電動ハンドガンを直していきますが、この症状は電気系統に問題があります。

スイッチを見るとカーボンが外側にまでこびりついていますね。茶色のスス汚れがカーボンで、こいつがこの症状の原因である場合が多いです。

カバーを外してみると尋常じゃないカーボンが!!

スイッチに電気が流れるとスパークが発生するのですが、その際にカーボンが生成されます。

物質はなんでも高温に熱したりすると炭化するわけですが、スイッチも同じです。

皆さんもコンセントにプラグを挿す瞬間に青白い光を見たことがあるかと思いますが、電動ガンのスイッチではトリガーを引く度にあれが発生していると思って下さい。あのスパークのおかげでスイッチの端子がどんどん炭化してスイッチが摩耗していきます。

そしてそのカーボン(炭化物)がスイッチ周りに蓄積されていきます。

カーボンが蓄積されていくと接点不良が起こります。何故ならカーボンは電気を通さないからです。

要は電気の流れる入口が狭くなるということです。初期症状としてはセミのキレが低下したり、サイクルが低下したりします。

水道で例えると家の蛇口がサビで詰まって水の出が悪くなっているのを想像してもらえると分かりやすいかと思います。

リポの場合はハイパワーなので入口が狭くなってようが無理やり電気を押し込んで流すので初期症状が分かり辛いですが純正のニッケル水素バッテリーだと症状が顕著に表れてきます。

先ほどの写真のレベルまで汚れてしまうとカーボンがスイッチに流れる電気をせき止めてしまうため、撃てなくなるという訳です。

厳密には微量な電気は流れてモーターは動こうとはするのですが、電流が微量すぎてギヤを動かすまでの力は出せないという状態になります。

だから「カッ・・・」とモーターが動いてピニオンギヤがベベルギヤに当たる音だけ聞こえてくるわけです。

「カッ・・・」と鳴って動かない状態になったら無理にトリガーを引いて通電させようとするとバッテリーに大きな負荷がかかってしまいます。

あれ?おっかしいな~なんて調子でトリガーを何度も引いて「カッカッカッ」とやってると純正バッテリーは過負荷で死んでしまいますのでやめましょう。

そのままトリガーを引き続けるとリポの場合は最悪発火することも考えられますのでこのような症状の場合はすぐに使用を中止しましょう。

この症状の原因のほとんどがスイッチに付着したカーボンによるものですが、スイッチ端子の受け側が摩耗で折れていることが原因の場合もあります。

他にも、バッテリーが寿命を迎えてしまい、必要な電流量を流す能力を失っていることも考えられます。

また純正ニッケル水素バッテリーの場合は新品だとしてもキンキンに冷えると出力が落ちてこうなります。

因みにSTINGERで使っている純正バッテリーはデルタピーク式充電器で小まめに充電して過放電にならないよう運用していますが、それでも約2年で寿命を迎えてしまいます。

あとは何らかの破片がギアに挟まった時も同じような症状になりますがそれは超レアケースです。

実際のところ「カッ・・・」の8割くらいがスイッチの摩耗やカーボンによる接点不良が原因です。

さて、スイッチのオス側を取り出してカーボンを拭き取ってみると接触面がおもいっきり摩耗しています。

これだけ摩耗しているとスイッチのメス端子と接触出来ていないかもしれませんね。

オス側の対処は簡単です。

スイッチをこのように抜き取って・・・

向きを入れ替えて入れるだけ!これで新品同様です。スパークが起こるのは片側だけなので、裏返すと使えます。

スイッチは矢印の方向へ動いてメスと接触するので、摩耗している面は端子と接触しない方にすればOK。

メス側のカーボンをふき取ってみると・・・スパークが起こる方のメス端子が摩耗して途中から折れてました。こりゃ通電しないわけだ。

新品と比べると一目瞭然ですね。この端子はモーター側に繋がっていて、スパークが起こるのでこのようになります。

因みにこの個体は純正ニッケル水素で運用して約3年の間に25000発ほど撃った個体です。

リポバッテリーで運用した場合はスパークが更に強いのでもっと早めにスイッチが焼き切れているはずです。

こちらはバッテリー側に繋がっている端子ですが無傷ですね。こちらは先にオスと触れる方の端子ですのでスパークが起こらず摩耗しないということですね。

メス側は東京マルイから取り寄せた新品に取り替えて接点グリスで保護。

接点グリスは必須ですよ!必ず塗って下さい。

東京マルイのアフターサービスではメス側の銅板だけを注文可能です。

基本的には現金書留で注文になりますが、ショップなどでも取り寄せてくれるところがあります。

ホビーショップタムタムさんは全店で取り寄せ可能です。

個人ショップなどでは断られるところもあるので事前に電話などで確認しましょう。

パーツごとの価格は電動拳銃工房さんの掲示板でまとめられています。

このメス側の銅板は324円です。価格は機種により異なります。

電動ハンドガンに限らず、長物電動ガンもそうなのですがトリガーを引く際は素早く最後までしっかりと引ききって下さい。

初心者の方に多いのですが、ゆっくり引き絞ったり、トリガーを引くのを途中で止めるのは絶対にNGです。

トリガーをゆっくり引けばその分スパークの起こる時間が長くなりますのでスイッチの摩耗が早まります。

トリガーは素早く引ききる!鉄則です。

忘れがちですがバッテリー端子も綿棒などで掃除しておきましょう。

②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てない

この症状の原因は

・スイッチに蓄積されたカーボン

・スイッチのメス端子の摩耗

・バッテリーの寿命

です。

なので、スイッチとバッテリーを新品に交換すれば直ります。

最後に

③給弾したりしなかったりするの解説になります。

— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) 2018年12月17日

この症状は複数のパーツの摩耗が原因で起こります。

中でも一番の要因がタペットプレートです。これはセクターギヤと連動し、ノズルを後退させ、BB弾の給弾をする為のパーツです。

矢印の面が摩耗するとノズルの後退距離が短くなって給弾不良を起こします。

このタペットプレートはセクターギアのカムとも連動するのでセクターギヤの摩耗も給弾不良の一因と言えます。

これはタペットプレートと連動するノズルカムという部品ですが、ノズルカムの矢印の部分の摩耗も給弾不良の一因になりますので交換した方が良いパーツです。

因みに金色のパイプはノズルの後退量を稼ぐ為に取り付けたものです。給弾不良の症状の発生を先送りにする対症療法的なパーツです。

ということで給弾不良は主にタペットプレート、セクターギヤ、ノズルカムという3つのパーツの摩耗が重なって起こります。

各パーツを1個づつ新品と見比べて摩耗をチェックしても目視ではほとんど違いが分かりませんが、3つのパーツの摩耗を合計すると結構なものになります。

ですので、タペットプレート、セクターギヤ、ノズルカムを取り替えてしまえば大体の給弾不良は治ります。

G&Gの弾はマルイより少し大きいので給弾不良が比較的起こりやすいです。その場合、マルイの弾に切り替えたら給弾できる場合もあります。

いずれにせよ、内部パーツの摩耗が原因ですのでマルイの弾を使っても近いうちに完全な給弾不良になります。

100連マガジンの場合はマガジンキャッチの掛る溝が摩耗すると本体に挿しても上下にガタつきが発生します。そうなるとマガジンのフォロワーが十分に開放されなくなり、給弾不良を起こすことがあります。

その場合は修理するよりも買い替えた方が早いです。

STINGERのレンタル用100連マガジンも摩耗で給弾不良になったので一度全て新品に取り替えています。

他の症例として

セミで撃ったあとに「ウニュ」と音が鳴ることが稀にあります。

これは逆転防止ラッチのキックスプリングが折れたことで起こる症状になりますのでキックスプリングさえ取り替えたら大丈夫です。

修理したらこの段階でバッテリーを繋いで動作確認しましょう。

いかがだったでしょうか。

電動ハンドガンで起こるトラブルは大体がこれです。

①トリガーを引いても 「ガー!」と音が鳴って撃てなくなる

②トリガーを引いても「カッ・・・」というだけで一切撃てない

③給弾したりしなかったりする

箱出しノーマルに純正バッテリーを使い、主にセミオート運用している場合は大体がこの順番で症状が現れるかと思います。

リポバッテリーを使っていたり、セミオートとフルオートの使用頻度によって発生する順番が異なることがあります。

しかし、どのような運用方法をとっているかに関わらず3つの症状は間を空けず、たて続けに発生します。

ですから、もし自分で直す場合は

・セクターギア

・タペットプレート

・ノズルカム

・スイッチのメス側の銅板

この4点はまだ使える程度の摩耗だとしても全て一気に交換してしまいましょう。

そうすることでまた箱出しに近いくらいの状態に戻ります。

セクターギヤが寿命を迎えて壊れたらスイッチも寿命間近と考えて良いです。

給弾不良が起こり始めたらセクターもスイッチも寿命間近ということです。

給弾不良だからといってタペットだけ取り替えても、ちょっと使うと今度はセクターギヤが寿命になったり、スイッチが寿命になったりしますので修理の二度手間、三度手間になります。

修理で一度メカボックスを開けたなら、上記の4点のパーツは必ず全て交換しましょう。

自分で修理できない方も症例と原因だけ知識として覚えておけば、いざフィールドでトラブルになったときにうろたえずに済むと思います。

いずれ壊れることが知ってた上で壊れるのと何も知らずに壊れるのではその時が来た時の精神衛生面で全然違いますよ。

あと、電ハンはスイッチが弱いのでFETやSBDで保護する方も多いかと思いますが、SBDを入れる場合は出来れば矢印の壁面に両面テープで貼り付けるなどしてモーターから離してください。

セミで連射しているとモーターは結構熱くなりますのでSBDが熱で壊れてしまうことがあります。ですからなるべく離れた位置に置いて下さい。

一応SBDはスペック的に高温に耐えうるものもありますが、大量生産されているものは少なからず個体差があり、全てがスペックシートに記載してある要件を満たしているとは限りませんので熱対策は必須です。

SBDはガンジニアさんやダーティワークスさんのが手軽で安価に手にはいります。

電ハンに入れるFETはジェフトロンやXCORTECのがオススメです。

ジェフトロン↓

Micro mosfet2 with wiring

かなり長くなってしまいましたが、電動ハンドガンユーザーはよくあるトラブルの症例と原因は覚えておいて損は無いかと思います。

ということでまた次回!

2018年12月13日

コンパクトUVトレーサー XT301レビュー!

前回のハイキャパEのM11正ネジマズルベースの記事を書いている時にXT301のレビューし忘れてることを思い出したので書きます。

もう半年前の製品なので今更ですね(笑)

最近エアソフトガンに興味を持って当ブログを見て頂いている方も居ると思いますのでこれは何かを解説します。

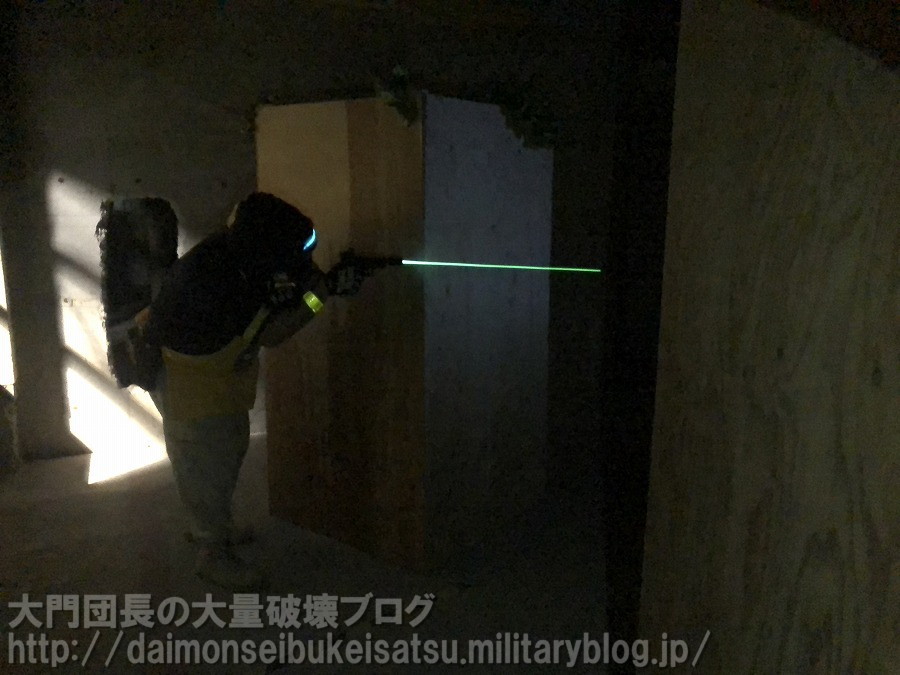

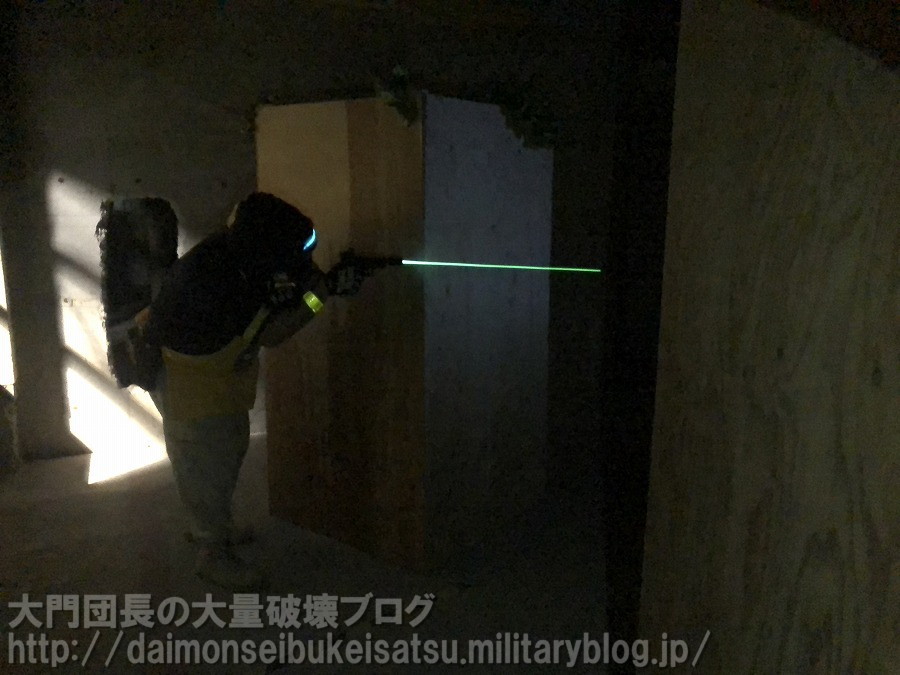

これはトレーサーといってエアソフトガンの銃口に取り付けてBB弾を光らせる為の装置です。

畜光BB弾というものがあり、畜光BB弾が発射される際、トレーサー内を通過する瞬間にピカッとフラッシュでBB弾に畜光し、光るBB弾が飛んでいくのが綺麗で楽しいという商品です。

東京マルイの他、海外のメーカーからも色々な種類のトレーサーが発売されていて、こんな感じで弾が光って見えます。

昔は東京マルイしか発売していなかったのですが、最近は台湾のメーカーがコンパクトかつ高性能にしたものを発売してくれたおかげでインドアサバゲーする方を中心に普及し始めている感じですね。

一応レベルアップサバゲーでも紹介しているのでどんな感じに光るかは動画の方が分かりやすいかと。

スペックはこんな感じ。

直径:29mm

全長:60mm

重量:41g

対応マズル:11mm正ネジ(14mm逆ネジアダプター付属)

材質:アルミ(黒色)

・高輝度UV LED使用

・マイクロUSB充電式(Lithiumバッテリー内蔵)

・約5分の充電で1,000発発射可能(フル充電で約20,000発発射可能)

・バッテリーレベルインディケーター機能

・対応サイクル:35発/秒 以下

・2方向光源で確実に発光

・UV対応グリーン発光BB弾推奨

・モーションセンサーによるオートパワーON/OFF機能

・オートパワー機能により、内径29.5mm以上の各種サイレンサーに内蔵することが可能。

レベルアップサバゲーにて畜光能力を検証した結果、BB弾の明るさはACETECHのLIGHTERよりもXT301の方が上でした。

各トレーサーとの比較。

めちゃくちゃ小さいですね。

XT301は直径が29mmなのでめちゃくちゃコンパクト。

フロントキャップはアルミになっているので被弾しても大丈夫です。

キャップを外すと充電ポートにアクセスできます。

3.7vのリポバッテリーが内蔵されており、マイクロUSBで充電可能です。便利ですね。

透明なパイプを外すとUVLEDが見えます。

3灯見えますが、これが反対側にも配置されているので合計6灯ということですね。

両側から畜光することでBB弾全体に光を当てることができるので明るいということですね。

因みにACETECHのLIGHTERは片側のみなのでその辺が明るさに差が出た理由かと思います。

透明な樹脂は紫外線を減衰させるのでよりBB弾を明るく発光させたい方は取り払ってもいいかもしれません。

ただ、もし内側に弾が当たったら壊れますので自己責任で!

まぁパイプあってもかなり明るいので取らなくても良いと思いますが。

XT301は長物にもイケますが、コンパクトさを生かしてハンドガンに取り付けるとイイ感じです。

なんとハイキャパ5.1にはそのまま取り付け可能!

ハイキャパはアウターバレルの内径がXT301のネジと同じなのでグリグリねじ込めばネジ山が切れるのでこのように純正バレルに取り付けられちゃいます。

わざわざ社外製のアウターバレルを買う必要はありません。

スマートですね!

電動ハンドガン M93Rに取り付けるとこんな感じ。

バレルを短く切って内側にM11のタップでねじ切りをして取り付けられるようにしました。

使ったのはコレ↓です。

因みに外側はM14逆ネジを切ってあるので普通のサイレンサーも取り付け可能(笑)

電動ハンドガン M9A1も同じ手法でねじ切り可能です。

電動ハンドガン USPに取り付けるとこんな感じ。

USPもタップでねじ切りして取り付けられるようにしました。

USPはマズルに深さがあまりないので最後までねじ込めませんでしたが、十分使用に耐えうるくらいガッチリ取り付けられています。

電動ハンドガン ハイキャパEだとこんな感じ。

M11正ネジマズルベースを利用しています。

で、長物に取り付ける場合は付属のM14逆ネジ変換アダプターを使用します。

アダプターを介して東京マルイ βスペツナズに取り付けてみました。

アダプターのせいで長くなってちょっと不格好ですが、ベータスペツナズのハイダーはもともとこんな感じで長いのでイメージ的には悪くない気もしますね。

XT301の変換アダプターは少しM14逆ネジの径が大きく、機種によっては空回りしてしまうこともあるのでそういった場合はエアソフトガン側のネジ山にシーリングテープかアルミテープかセロハンテープを巻いてやると良いかと思います。

βスペツナズのマズルネジには普通に取り付けできました。

アダプターの見た目が気に入らないという方は既存のサイレンサーの中に入れるというのも一つの手です。

東京マルイのショートサイレンサーに入れる場合は内側にインサートされているアルミパイプを外せばXT301を入れることが可能です。

ただ、若干ガタつくのでアルミテープなりセロハンテープで調整は必要になります。

この場合、サイレンサーの手前に入れた方が良いですね。

インナーバレルがアウターバレルから飛び出てしまっている場合は先端に入れると良いです。

中に入れてしまってもXT301は30分使わなければ自動で電源OFFになる機能があるので心配はありません。

そして加速度センサーが備わっているのでトレーサーを動かすと勝手にONになるので充電するとき以外はサイレンサーから外さなくても良いのです。

このXCORTECH XT301はサバイバルゲームフィールドSTINGERの店頭やフィールドHPの通販サイトでも購入可能です。

XcorTech XT301 高輝度UVコンパクトトレーサー

スティンガーで販売しているXT301に関しては全てに日本語マニュアルが入っていますが、Amazonの場合はマニュアルが無いので気を付けて下さい。

amazonで買ってしまって設定方法が分からない方はこちらのページの下部にてマニュアルが見られますのでどうぞ。

ということでトレーサーレビューでした。

私も他のフィールドに行く際は必ず持って行ってます。

特にインドアなんかは効果絶大です。野外フィールドでも夕方になってきてからなら弾道が見えるので陽動する役になったときは使ったりします。「ここに居るよ」という印象を相手に強く残すので陽動にはもってこいですね。

撃つ側のメリットとしては弾道修正が容易で、相手に当てたかどうかがはっきりわかる事ですね。

よく位置バレすると言う人が居ますが、確かにアウトドアの夜戦ならデメリットとなり得ますがインドアに位置バレはほぼ関係ないので、インドア使用を前提としている方は気にしなくていいと思います。

インドアフィールドのオーナーが言ってるんだから間違いないですよ(笑)

インドアって基本的にどこも狭いのでトレーサー付けてなくても射撃した時点で発射音ですぐに位置わかるので無用な心配です。

撃たれる側のメリットとしては目視で被弾が確認できるので無意識ゾンビが起こり辛くなるというところですね。

服の膨らんだところや、痛くないところに正面から当てられても相手の銃口からまっすぐ自分に光軸が伸びてくるのが分かるので痛くなくとも目で見て自己申告が可能になります。

あと、実際問題として銃に当てられてもほとんどの人が気付かないと思いますが、トレーサーの弾だと自分の銃に被弾したらこれも目視で分かるので「被弾したら自己申告」が絶対のルールのサバゲーにおいては射撃側、被弾側の両者にとってメリットとなります。

また、スタッフも横から見ていてプレイヤーが被弾したかどうかをジャッジしやすいのでそこにいる人全員にメリットとなるのがトレーサーなのです。

だから審判が居るUABなんかでは出場するのにトレーサーが必須ルールになっているわけですね。

ただ、1つデメリットを挙げるなら畜光BB弾が高いことですね~!

一番輝度の高い東京マルイの畜光BB弾は1000発入りで定価が1000円します。

最近はS&Tなどからも安価な畜光BB弾が発売されているのでそれも選択肢に入れても良いかとは思いますが、電動ハンドガンでは弾詰まりすることも多いのでご注意下さい。

レベルアップサバゲーでどのメーカーの畜光BB弾が一番明るいかを検証しているのでそれも参考までにどうぞ。

ということでまた次回!

もう半年前の製品なので今更ですね(笑)

最近エアソフトガンに興味を持って当ブログを見て頂いている方も居ると思いますのでこれは何かを解説します。

これはトレーサーといってエアソフトガンの銃口に取り付けてBB弾を光らせる為の装置です。

畜光BB弾というものがあり、畜光BB弾が発射される際、トレーサー内を通過する瞬間にピカッとフラッシュでBB弾に畜光し、光るBB弾が飛んでいくのが綺麗で楽しいという商品です。

東京マルイの他、海外のメーカーからも色々な種類のトレーサーが発売されていて、こんな感じで弾が光って見えます。

昔は東京マルイしか発売していなかったのですが、最近は台湾のメーカーがコンパクトかつ高性能にしたものを発売してくれたおかげでインドアサバゲーする方を中心に普及し始めている感じですね。

一応レベルアップサバゲーでも紹介しているのでどんな感じに光るかは動画の方が分かりやすいかと。

スペックはこんな感じ。

直径:29mm

全長:60mm

重量:41g

対応マズル:11mm正ネジ(14mm逆ネジアダプター付属)

材質:アルミ(黒色)

・高輝度UV LED使用

・マイクロUSB充電式(Lithiumバッテリー内蔵)

・約5分の充電で1,000発発射可能(フル充電で約20,000発発射可能)

・バッテリーレベルインディケーター機能

・対応サイクル:35発/秒 以下

・2方向光源で確実に発光

・UV対応グリーン発光BB弾推奨

・モーションセンサーによるオートパワーON/OFF機能

・オートパワー機能により、内径29.5mm以上の各種サイレンサーに内蔵することが可能。

レベルアップサバゲーにて畜光能力を検証した結果、BB弾の明るさはACETECHのLIGHTERよりもXT301の方が上でした。

各トレーサーとの比較。

めちゃくちゃ小さいですね。

XT301は直径が29mmなのでめちゃくちゃコンパクト。

フロントキャップはアルミになっているので被弾しても大丈夫です。

キャップを外すと充電ポートにアクセスできます。

3.7vのリポバッテリーが内蔵されており、マイクロUSBで充電可能です。便利ですね。

透明なパイプを外すとUVLEDが見えます。

3灯見えますが、これが反対側にも配置されているので合計6灯ということですね。

両側から畜光することでBB弾全体に光を当てることができるので明るいということですね。

因みにACETECHのLIGHTERは片側のみなのでその辺が明るさに差が出た理由かと思います。

透明な樹脂は紫外線を減衰させるのでよりBB弾を明るく発光させたい方は取り払ってもいいかもしれません。

ただ、もし内側に弾が当たったら壊れますので自己責任で!

まぁパイプあってもかなり明るいので取らなくても良いと思いますが。

XT301は長物にもイケますが、コンパクトさを生かしてハンドガンに取り付けるとイイ感じです。

なんとハイキャパ5.1にはそのまま取り付け可能!

ハイキャパはアウターバレルの内径がXT301のネジと同じなのでグリグリねじ込めばネジ山が切れるのでこのように純正バレルに取り付けられちゃいます。

わざわざ社外製のアウターバレルを買う必要はありません。

スマートですね!

電動ハンドガン M93Rに取り付けるとこんな感じ。

バレルを短く切って内側にM11のタップでねじ切りをして取り付けられるようにしました。

使ったのはコレ↓です。

因みに外側はM14逆ネジを切ってあるので普通のサイレンサーも取り付け可能(笑)

電動ハンドガン M9A1も同じ手法でねじ切り可能です。

電動ハンドガン USPに取り付けるとこんな感じ。

USPもタップでねじ切りして取り付けられるようにしました。

USPはマズルに深さがあまりないので最後までねじ込めませんでしたが、十分使用に耐えうるくらいガッチリ取り付けられています。

電動ハンドガン ハイキャパEだとこんな感じ。

M11正ネジマズルベースを利用しています。

で、長物に取り付ける場合は付属のM14逆ネジ変換アダプターを使用します。

アダプターを介して東京マルイ βスペツナズに取り付けてみました。

アダプターのせいで長くなってちょっと不格好ですが、ベータスペツナズのハイダーはもともとこんな感じで長いのでイメージ的には悪くない気もしますね。

XT301の変換アダプターは少しM14逆ネジの径が大きく、機種によっては空回りしてしまうこともあるのでそういった場合はエアソフトガン側のネジ山にシーリングテープかアルミテープかセロハンテープを巻いてやると良いかと思います。

βスペツナズのマズルネジには普通に取り付けできました。

アダプターの見た目が気に入らないという方は既存のサイレンサーの中に入れるというのも一つの手です。

東京マルイのショートサイレンサーに入れる場合は内側にインサートされているアルミパイプを外せばXT301を入れることが可能です。

ただ、若干ガタつくのでアルミテープなりセロハンテープで調整は必要になります。

この場合、サイレンサーの手前に入れた方が良いですね。

インナーバレルがアウターバレルから飛び出てしまっている場合は先端に入れると良いです。

中に入れてしまってもXT301は30分使わなければ自動で電源OFFになる機能があるので心配はありません。

そして加速度センサーが備わっているのでトレーサーを動かすと勝手にONになるので充電するとき以外はサイレンサーから外さなくても良いのです。

このXCORTECH XT301はサバイバルゲームフィールドSTINGERの店頭やフィールドHPの通販サイトでも購入可能です。

XcorTech XT301 高輝度UVコンパクトトレーサー

スティンガーで販売しているXT301に関しては全てに日本語マニュアルが入っていますが、Amazonの場合はマニュアルが無いので気を付けて下さい。

amazonで買ってしまって設定方法が分からない方はこちらのページの下部にてマニュアルが見られますのでどうぞ。

ということでトレーサーレビューでした。

私も他のフィールドに行く際は必ず持って行ってます。

特にインドアなんかは効果絶大です。野外フィールドでも夕方になってきてからなら弾道が見えるので陽動する役になったときは使ったりします。「ここに居るよ」という印象を相手に強く残すので陽動にはもってこいですね。

撃つ側のメリットとしては弾道修正が容易で、相手に当てたかどうかがはっきりわかる事ですね。

よく位置バレすると言う人が居ますが、確かにアウトドアの夜戦ならデメリットとなり得ますがインドアに位置バレはほぼ関係ないので、インドア使用を前提としている方は気にしなくていいと思います。

インドアフィールドのオーナーが言ってるんだから間違いないですよ(笑)

インドアって基本的にどこも狭いのでトレーサー付けてなくても射撃した時点で発射音ですぐに位置わかるので無用な心配です。

撃たれる側のメリットとしては目視で被弾が確認できるので無意識ゾンビが起こり辛くなるというところですね。

服の膨らんだところや、痛くないところに正面から当てられても相手の銃口からまっすぐ自分に光軸が伸びてくるのが分かるので痛くなくとも目で見て自己申告が可能になります。

あと、実際問題として銃に当てられてもほとんどの人が気付かないと思いますが、トレーサーの弾だと自分の銃に被弾したらこれも目視で分かるので「被弾したら自己申告」が絶対のルールのサバゲーにおいては射撃側、被弾側の両者にとってメリットとなります。

また、スタッフも横から見ていてプレイヤーが被弾したかどうかをジャッジしやすいのでそこにいる人全員にメリットとなるのがトレーサーなのです。

だから審判が居るUABなんかでは出場するのにトレーサーが必須ルールになっているわけですね。

ただ、1つデメリットを挙げるなら畜光BB弾が高いことですね~!

一番輝度の高い東京マルイの畜光BB弾は1000発入りで定価が1000円します。

最近はS&Tなどからも安価な畜光BB弾が発売されているのでそれも選択肢に入れても良いかとは思いますが、電動ハンドガンでは弾詰まりすることも多いのでご注意下さい。

レベルアップサバゲーでどのメーカーの畜光BB弾が一番明るいかを検証しているのでそれも参考までにどうぞ。

ということでまた次回!