2018年03月26日

VFC アヴァロン レオパルド ♯3 分解&調整 前編

久々のVFC アヴァロンレオパルドCQBの登場です!コイツを初期調整したいと思います。

調整しようと思いつつ買ってから1年間も箱出しのまま使いました。

定例会で10回、アケノハチタイで1回使いましたので恐らく2万発ほど撃っているかと思いますが全くトラブルはありません。

VFCは箱出しOKなメーカーということが私の中で実証されました。

今回はオーバーホールと調整を兼ねて分解していきたいと思います。

VFCのM4系は全部同じなので参考になるかと!

まずはアッパーとロアを固定しているピン(赤〇のところ)をこちら側からピンポンチで叩いて抜きます。

ピンは脱落防止の為に本体から取れないようになっています。

アッパーを前にスライドして分離させますが、イジェクションポートのカバーが開いていると、抜いたピンにぶつかってしまいますのでポートは閉めたまま作業しましょう。

外しました。

アッパーとロアの結合はかなりタイトなので結構力を入れないと抜けないので注意してください。

次にストックを外します。

私の個体はこのネジが固く、L字のレンチをペンチで挟んで回さないとダメなほどでした。

このKTCのロングレンチが使いやすくてオススメです。

マガジンリリースボタンは6角のイモネジを外した後は丸いボタンそのものもネジになっているので手で掴んでを回していくと外せます。

通常のM4のリリースボタンの外し方はちょっと違うのでコチラの記事を参照してください。

テイクダウンピンも押し出します。このピンも脱落しないようになっています。

セレクターレバーを6角レンチで外します。クリック感を出す為の小さな球を無くさないように注意!反対側も外してください。

コネクターはピンリムーバーで外します。リムーバーが無い方は配線をカットするしかありません。

リムーバーはイーグルフォースで安いのが手に入るので1つ持っておくと良いでしょう。

次にグリップの取り外しにかかります。

赤〇のグリップエンドのネジを外します。真ん中の大きい6角ネジはモーターの位置調整ネジなので外さなくてOKです。

モーターのピンを引っこ抜き、モーターを取り出します。

モーターはいつもの無地のやつですね!

グリップの底にある2本のプラスネジを外してグリップを取り外します。

フレームとメカボックスを固定している赤○のピンをこちら側から叩いて抜きます。結構硬いですから強く叩いてフレームを割らないように注意してください!緑○のところはダミーなので叩かないで下さい。

場合によっては556などの潤滑材を先に流し込んでからの方がいいかもしれません。

ボルトリリースレバーを外します。→の方から棒などで押せばピンは容易に取れます。

反対側の赤丸の部分を少し下に押し下げながらリリースレバーを取ります。

この際にリリースレバーのツメがどこに引っかかっていたかをよく確認しておいてください。

メカボックスを後ろ側から持ち上げるとフレームから取り出すことができます。

アンビセレクターを連動させる為のギアとシャフトは取っちゃって大丈夫です。

組み上げる際にどのような位置で組付けるかを説明しますので安心してください。

メカボックスを開ける前に逆転防止ラッチを一応解放しておきます。

ここに細いドライバーなどを差し込みラッチを解放してピストンが前進した状態、つまりピストンスプリングのテンションが弱まった状態にします。

VFCの新しいVer.2メカボックスは後ろからメインスプリングを取り出せるようになっています。便利!

6角レンチを突っ込んで捻じればスプリングガイドとスプリングを取り出すことができます。

見えているネジを全て外します。

緑矢印はボルトリリースレバーと連動するパーツです。外す前にトーションスプリングがどのように引っかかっているかを確認しておいてください。

トーションスプリングは外さなくて大丈夫です。

メカボックスご開帳!赤いパーツで揃えられていてカスタムモデルって感じがしますね。

まぁまぁキレイです。

因みにこのAVALON LEOPARD CQBは初期ロットなのでFETが後ろ側に付いていますが、2次ロットからはトリガーにFETがついているようです。

うあ!スプリングシムだ!最近のVFCはスプリングシムが廃止になってちゃんとしたシャフトが付いているという話だったのに!

恐らくですが、2017年の夏以降のロットからシャフトタイプに変わったんだと思います。

うー・・・。シャフト化するのメンドクサイ・・・。

ピストンの色は赤ですがいつものタイプですね。

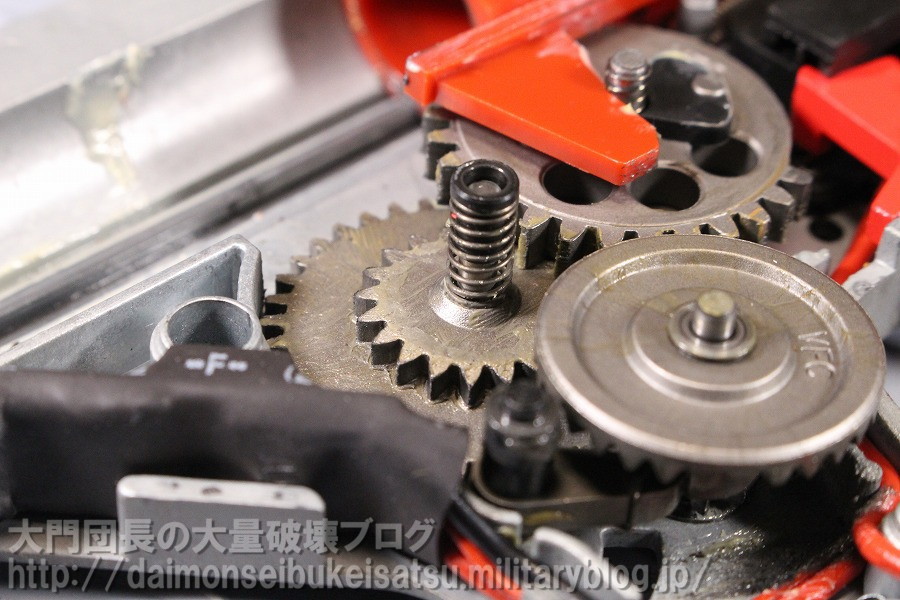

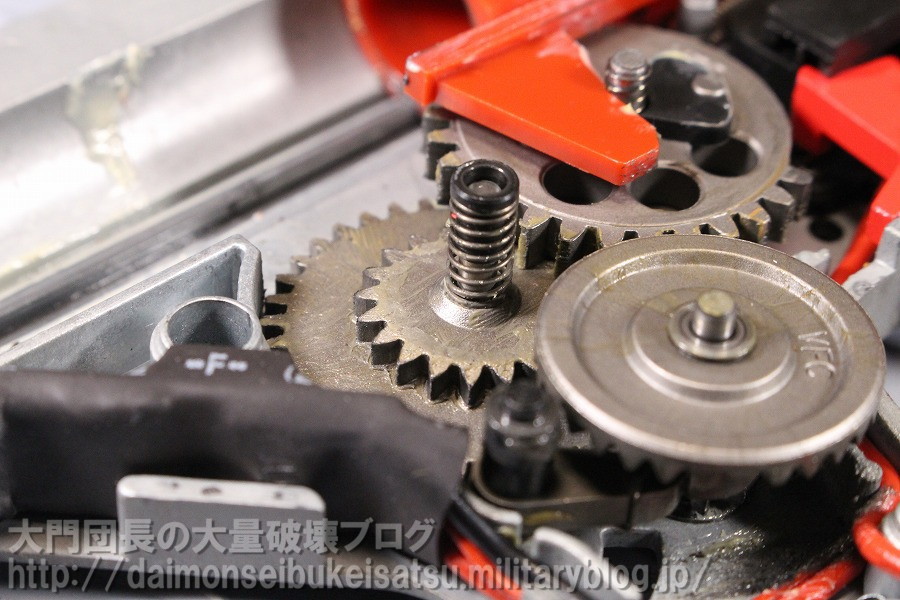

ギア類もいつものですね。

オーバーホールなので全て外していきます。

モーターのピニオンに接触しないよう、配線はメカボックスに接着されておりました。

引き千切ろうとすると導線の芯線が折れてしまうのでこの様にニッパーを差し込んでやるとパリっと取ることができます。

ベアリング軸受けは接着剤でガッチリ固定されていたのでそのままにします。

さて、メカボックスを洗う前にピストンレールを研磨していきたいと思います。

タミヤの800番のヤスリでヤスります。

主に研磨するのはこの赤線で記した面です。

ピストンが擦れる部分なのでここを磨いてスムーズに動くようにするとピストンの前進スピードが上がりますので場合によっては初速が1~3m/sほど向上するそうです。

初めて聞いたときは「ほぉー!!」とビックリしましたが言われてみればそうですよね。

前進するときに擦る部分ですし。

また、ピストンを引く時も摩擦が起こりますのでメカボックスの表面がザラザラして抵抗があるとモーターにも余計な負担をかけることにもなります。

電動ガンの内部の動く部品は全てモーターで駆動しています。それらの摩擦係数が大きければその分が全てモーターへの負担となります。

例えば、大きな荷物を引きずって運ぶときにアスファルトの地面と駅のツルツルの床ではどっちがエネルギー使うかってことですね。

摩擦抵抗があってもモーターは頑張ろうとしますので、より多くの電力を必要とします。ですからバッテリーの燃費にも影響しますし、電流の流れも多くなりますからコネクターやスイッチなどの接点も熱くなり、故障の原因にもなり得るということになります。

駆動する部品は磨くというのは耐久性の向上と燃費の向上につながるというわけですね。

ツルツルになりました。右が研磨前、左が研磨後。

あまりにもツルツルにすると油膜切れを起こすらしいので1000番程度で十分かと思います。

タペットプレートが駆動する部分とカットオフレバーが擦る部分も磨きました。

このタイミングでメカボックスを洗いました。

一応ブレークリーンというグリス除去できるスプレーは持っていますが、樹脂素材も一緒にまとめて洗うので今回は中性洗剤のジョイを使いました。

ケミカル系はプラに吹き付けると劣化することを原型製作時に身をもって体験しているので私はあまり使いたくありません。

ついでにカットオフレバーのメカボックス側も。

お次はピストンとメカボの隙間の調整を!

ってところで後半へ続く。

調整しようと思いつつ買ってから1年間も箱出しのまま使いました。

定例会で10回、アケノハチタイで1回使いましたので恐らく2万発ほど撃っているかと思いますが全くトラブルはありません。

VFCは箱出しOKなメーカーということが私の中で実証されました。

今回はオーバーホールと調整を兼ねて分解していきたいと思います。

VFCのM4系は全部同じなので参考になるかと!

まずはアッパーとロアを固定しているピン(赤〇のところ)をこちら側からピンポンチで叩いて抜きます。

ピンは脱落防止の為に本体から取れないようになっています。

アッパーを前にスライドして分離させますが、イジェクションポートのカバーが開いていると、抜いたピンにぶつかってしまいますのでポートは閉めたまま作業しましょう。

外しました。

アッパーとロアの結合はかなりタイトなので結構力を入れないと抜けないので注意してください。

次にストックを外します。

私の個体はこのネジが固く、L字のレンチをペンチで挟んで回さないとダメなほどでした。

このKTCのロングレンチが使いやすくてオススメです。

マガジンリリースボタンは6角のイモネジを外した後は丸いボタンそのものもネジになっているので手で掴んでを回していくと外せます。

通常のM4のリリースボタンの外し方はちょっと違うのでコチラの記事を参照してください。

テイクダウンピンも押し出します。このピンも脱落しないようになっています。

セレクターレバーを6角レンチで外します。クリック感を出す為の小さな球を無くさないように注意!反対側も外してください。

コネクターはピンリムーバーで外します。リムーバーが無い方は配線をカットするしかありません。

リムーバーはイーグルフォースで安いのが手に入るので1つ持っておくと良いでしょう。

次にグリップの取り外しにかかります。

赤〇のグリップエンドのネジを外します。真ん中の大きい6角ネジはモーターの位置調整ネジなので外さなくてOKです。

モーターのピンを引っこ抜き、モーターを取り出します。

モーターはいつもの無地のやつですね!

グリップの底にある2本のプラスネジを外してグリップを取り外します。

フレームとメカボックスを固定している赤○のピンをこちら側から叩いて抜きます。結構硬いですから強く叩いてフレームを割らないように注意してください!緑○のところはダミーなので叩かないで下さい。

場合によっては556などの潤滑材を先に流し込んでからの方がいいかもしれません。

ボルトリリースレバーを外します。→の方から棒などで押せばピンは容易に取れます。

反対側の赤丸の部分を少し下に押し下げながらリリースレバーを取ります。

この際にリリースレバーのツメがどこに引っかかっていたかをよく確認しておいてください。

メカボックスを後ろ側から持ち上げるとフレームから取り出すことができます。

アンビセレクターを連動させる為のギアとシャフトは取っちゃって大丈夫です。

組み上げる際にどのような位置で組付けるかを説明しますので安心してください。

メカボックスを開ける前に逆転防止ラッチを一応解放しておきます。

ここに細いドライバーなどを差し込みラッチを解放してピストンが前進した状態、つまりピストンスプリングのテンションが弱まった状態にします。

VFCの新しいVer.2メカボックスは後ろからメインスプリングを取り出せるようになっています。便利!

6角レンチを突っ込んで捻じればスプリングガイドとスプリングを取り出すことができます。

見えているネジを全て外します。

緑矢印はボルトリリースレバーと連動するパーツです。外す前にトーションスプリングがどのように引っかかっているかを確認しておいてください。

トーションスプリングは外さなくて大丈夫です。

メカボックスご開帳!赤いパーツで揃えられていてカスタムモデルって感じがしますね。

まぁまぁキレイです。

因みにこのAVALON LEOPARD CQBは初期ロットなのでFETが後ろ側に付いていますが、2次ロットからはトリガーにFETがついているようです。

うあ!スプリングシムだ!最近のVFCはスプリングシムが廃止になってちゃんとしたシャフトが付いているという話だったのに!

恐らくですが、2017年の夏以降のロットからシャフトタイプに変わったんだと思います。

うー・・・。シャフト化するのメンドクサイ・・・。

ピストンの色は赤ですがいつものタイプですね。

ギア類もいつものですね。

オーバーホールなので全て外していきます。

モーターのピニオンに接触しないよう、配線はメカボックスに接着されておりました。

引き千切ろうとすると導線の芯線が折れてしまうのでこの様にニッパーを差し込んでやるとパリっと取ることができます。

ベアリング軸受けは接着剤でガッチリ固定されていたのでそのままにします。

さて、メカボックスを洗う前にピストンレールを研磨していきたいと思います。

タミヤの800番のヤスリでヤスります。

タミヤ メイクアップ材シリーズ No.56 フィニッシングペーパー 800番 87056

posted with カエレバ

タミヤ(TAMIYA) 2010-09-20

主に研磨するのはこの赤線で記した面です。

ピストンが擦れる部分なのでここを磨いてスムーズに動くようにするとピストンの前進スピードが上がりますので場合によっては初速が1~3m/sほど向上するそうです。

初めて聞いたときは「ほぉー!!」とビックリしましたが言われてみればそうですよね。

前進するときに擦る部分ですし。

また、ピストンを引く時も摩擦が起こりますのでメカボックスの表面がザラザラして抵抗があるとモーターにも余計な負担をかけることにもなります。

電動ガンの内部の動く部品は全てモーターで駆動しています。それらの摩擦係数が大きければその分が全てモーターへの負担となります。

例えば、大きな荷物を引きずって運ぶときにアスファルトの地面と駅のツルツルの床ではどっちがエネルギー使うかってことですね。

摩擦抵抗があってもモーターは頑張ろうとしますので、より多くの電力を必要とします。ですからバッテリーの燃費にも影響しますし、電流の流れも多くなりますからコネクターやスイッチなどの接点も熱くなり、故障の原因にもなり得るということになります。

駆動する部品は磨くというのは耐久性の向上と燃費の向上につながるというわけですね。

ツルツルになりました。右が研磨前、左が研磨後。

あまりにもツルツルにすると油膜切れを起こすらしいので1000番程度で十分かと思います。

タペットプレートが駆動する部分とカットオフレバーが擦る部分も磨きました。

このタイミングでメカボックスを洗いました。

一応ブレークリーンというグリス除去できるスプレーは持っていますが、樹脂素材も一緒にまとめて洗うので今回は中性洗剤のジョイを使いました。

ケミカル系はプラに吹き付けると劣化することを原型製作時に身をもって体験しているので私はあまり使いたくありません。

ついでにカットオフレバーのメカボックス側も。

お次はピストンとメカボの隙間の調整を!

ってところで後半へ続く。

Posted by 大門団長 at 21:00│Comments(0)

│電動ガン VFC AVALON LEOPARD CQB

※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。